Au printemps 2015, alors que je m’apprêtais à quitter Paris pour retourner à Montréal, ma ville natale, après une dizaine d’années passées en Europe, j’ai été, à ma grande surprise, sollicitée par Toronto. On me proposait, dans cette ville homogène encore très british, assez refermée sur elle-même, portant un intérêt à l’art contemporain mais ayant peu de structures dédiées, de créer une biennale. Fondatrice de la revue d’art contemporain Parachute en 1975 – qui a porté de nombreux événements durant son existence jusqu’en 2008 * –, puis du Festival international de nouvelle danse à Montréal (1985-2003), je reste convaincue de la pertinence et de la force d’une biennale pour mieux comprendre le monde actuel, et éventuellement le transformer là où c’est nécessaire. Elle peut aussi le célébrer, en accentuer les éléments porteurs d’une nouvelle donne, en révéler ou en saisir les opportunités.

Trouver un imaginaire commun

C’est ainsi que j’ai commencé à réfléchir à la forme que pourrait prendre un nouveau type d’événement artistique international, tant sur le plan global que local. Me souvenant avoir lu que la ville de Toronto connaissait une forte croissance démographique, j’ai étudié les données du site Internet de Statistique Canada et me suis aperçu que le Canada était en train de devenir ce que j’appelle aujourd’hui un « Nouveau Nouveau Monde ». En quelques décennies, la proportion d’immigrants dans la population avait atteint 22,1%, plaçant le pays loin devant les autres membres du G7. La population canadienne compte désormais deux cent cinquante origines ethniques, et plus de deux cents langues y sont aujourd’hui couramment parlées. Ce phénomène, à la fois local et global, m’a incitée à concevoir le projet « Demo-Graphics », puis, de retour au Québec après un détour inattendu à Toronto*, sa version montréalaise, « Sphère(s)3 ».

Buckminster Fuller, Pavillon des États-Unis, Expo ‘67, Montréal. Courtesy de l’artiste. © Maela Ohana

Rendre un événement pertinent implique, en amont, d’évaluer ce qui, au niveau local, peut éveiller un imaginaire commun, à la fois de proximité et « international ». Il s’agit en somme de permettre le développement d’une conscience « élargie ». Dans le domaine des arts visuels, le concept d’événement émerge en Europe au XVIIIe siècle. Les premiers Salons se tiennent à Paris, parfois ailleurs, comme l’Armory Show à New York en 1913. Organisés par des artistes, ils ont pour principal objectif de sortir l’art des ateliers pour atteindre un public plus large que celui du milieu de l’art.

« rendre un événement pertinent implique, en amont, d’évaluer ce qui, au niveau local, peut éveiller un imaginaire commun, à la fois de proximité et “international”. »

La première Biennale de Venise a lieu en 1895, à l’initiative du maire (et poète) Riccardo Selvatico : il s’agit de célébrer le 25e anniversaire du mariage de Marguerite de Savoie et du roi Umberto Ier, en invitant plusieurs pays à exposer des artistes dans les Giardini. L’idée de nation est alors à son apogée, et l’art apparaît autant comme un outil de prestige que de démocratisation des masses (au profit d’une idéologie politique rassembleuse, au moment où le modèle monarchique faiblit en Europe).

Puis vient le XXe siècle, avec ses grandes guerres, qui laissent un lourd passif, particulièrement en Allemagne. Arnold Bode invente la documenta qui, à partir de 1955, se déroule tous les cinq ans à Cassel, petite ville au cœur du pays. Jusqu’à l’édition de 1997 sous le commissariat de Catherine David qui, mondialisation oblige, l’ouvre à tous les continents, l’exposition était principalement euro-américaine. Dans les années 2000, documenta lance des événements satellites temporaires, plateformes discursives ou expositions, ici et là dans le monde. La tendance s’accentue en 2017 avec l’organisation à Athènes, en parallèle, d’un événement de la même importance que celui de Cassel. Dans le contexte géopolitique Nord-Sud actuel, l’idée est fulgurante. Le résultat l’est moins, en raison d’une faible emprise locale (peu de collaborations avec les institutions grecques) et d’un conformisme relatif ou de manifestations (expositions, performances,débats…) pas suffisamment abouties dans leur forme, doublés d’un engouement pas toujours convaincant pour le « primitif », l’obscur ou le cryptique (avant-gardes méconnues, en déficit de contextualisation). Bref, une approche puriste peut-être trop nordique et anglo-saxonne, mal arrimée aux enjeux locaux. Comment faire autrement ? Des événements créés plus récemment ont laissé entrevoir des alternatives. Ainsi de « Skulptur Projekte Münster » (tous les dix ans depuis 1977), de « Chambres d’amis » (une édition à Gand en 1986) ou de « Manifesta » (dans différentes villes européennes, tous les deux ans depuis 1997). Plus ancrées dans le local, mieux contextualisées, moins grandiloquentes peut-être que les modèles cités précédemment car s’éloignant des objectifs nationaux ou internationaux, ces manifestations visent davantage à « habiter » un lieu. Inscription dans le tissu urbain via des œuvres conçues in situ, proximité avec l’habitant jusqu’à organiser l’accueil de projets à domicile, prise en compte du contexte historique, géographique, social et culturel : autant d’axes abordés par ces expositions qui ont marqué l’imaginaire des dernières décennies, et contribuent à renouveler les approches privilégiées par certains commissaires ou artistes à Venise ou à Cassel.

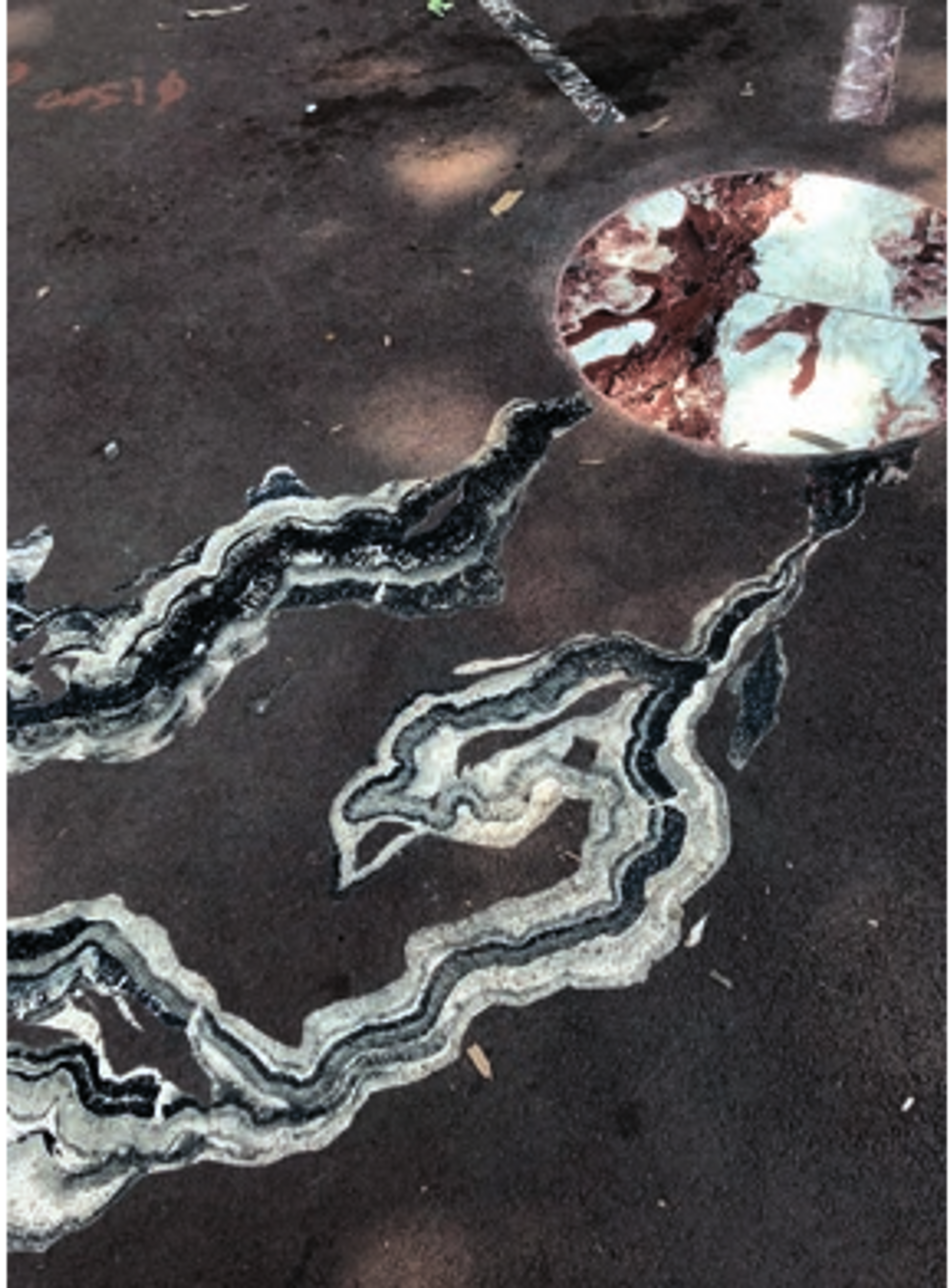

Abdelkader Benchamma, Cosma, 2019, incrustations de plaques de marbre de Rabat (Maroc) et de Saint-Pons-de- Thomières (Tarn, France), peintures, place Roger Salengro, Montpellier, dans le cadre de « 100 artistes dans la ville », MoCo. Courtesy de l’artiste, D.R.

Se référer à ces divers modèles permet d’appréhender ce que « l’événement » artistique (au-delà du spectacle) peut offrir au monde. De plus en plus en prise avec le réel,tandis que les pratiques contemporaines s’emparent avec vigueur des enjeux sociogéopolitiques actuels, l’événement n’est plus un enjeu simplement économique et touristique (on pense à Venise et Cassel), mais l’occasion de lire l’actualité autrement. Les Biennales d’Istanbul, de Charjah (émirats arabes unis) ou de Gwangju (Corée du Sud) et le récent Dhaka Art Summit au Bangladesh, par exemple, retiennent l’attention grâce à des propositions de qualité dans des contextes qui bousculent les traditionnels axes de décision dans le monde de l’art, encore dominé par les modalités occidentales. Néanmoins, ne faut-il pas, là aussi, mettre en question le star system ou l’approche thématique (dispositifs inscrits dans l’ADN de la « biennale »), qui restreignent le surgissement de modes d’appréhension, de production et de réception plus transversaux ?

A Montpellier, un exemple à suivre ?

En France, Le Havre et Montpellier Métropole tentent ces derniers temps de relever le défi. Les maires de ces deux villes, Edouard Philippe (jusqu’en 2017) et Philippe Saurel, ont chacun compris que l’art contemporain, au-delà du 1% culturel ou du street art qui couvre de plus en plus nos murs (sans remise en question critique ou presque), peut contribuer à ce qu’une ville soit habitée par des créations pensées et réalisées en fonction du contexte. Dans ces deux villes, les citoyens sont pris en compte. Ceci étant, Montpellier se démarque par l’originalité et la pertinence du dispositif récemment mis en place. Philippe Saurel a sollicité Nicolas Bourriaud pour inscrire l’art contemporain dans la ville et vice-versa. Le commissaire d’exposition a eu pour tâche principale de conceptualiser un programme devenu le MoCo, mot-valise signifiant Montpellier Contemporain. Montpellier étant une ville qui se pratique aisément à pied, il s’agissait de travailler sur l’idée du parcours. Sont ainsi reliés, en valorisant le potentiel de chacun des lieux et selon un unique axe transversal, l’ancienne école supérieure des beaux-arts, le centre d’art La Panacée et le nouvellement nommé Hôtel des collections (ancien hôtel Montcalm, site patrimonial). La vocation de ces différents bâtiments a été revue pour créer une synergie globale, qui mêle apprentissage, production et diffusion, et met l’accent sur la convivialité, l’échange et le partage. Cette association entre l’école, le musée et le centre d’art (plus proche de l’art « en train de se faire » que l’institution muséale), qui donne à voir des collections variées par leurs approches et leurs œuvres, crée un cadre de référence propice à la réflexion et à la prise en compte de la dimension historique de l’art actuel (l’Hôtel des collections a ainsi ouvert en juin dernier une excellente exposition de la collection du Japonais Yasuharu Ishikawa). MoCo, tel un arbre, fait vivre tant les racines que les bourgeons, toutes temporalités réunies. Toutes géographies réunies également, puisque le programme entremêle le local et l’international. À cela s’ajoute « 100 artistes dans la ville », une exposition qui investit toutes sortes de lieux : sites historiques, commerces, théâtres, gare, interstices urbains… Les projets émanent à la fois d’artistes de Montpellier, ou liés à Montpellier via l’école, et d’artistes issus d’autres régions de France ou du monde. À noter que le concept et le titre sont un hommage à une action entreprise par un collectif d’artistes montpelliérains rattachés au mouvement Supports-Surfaces (dont Vincent Bioulès, à qui le musée Fabre consacre une rétrospective jusqu’au 6 octobre).

La biennale ne crée plus de surprises

La nouvelle Oslo Biennial, organisée à l’initiative de la municipalité, aborde aussi la problématique de l’art contemporain dans la ville par des projets in situ, des rapprochements entre des lieux, dont quelques institutions, et ce, sur le long terme. La manifestation vise à creuser dans l’épaisseur sociogéopolitique d’Oslo grâce à des œuvres d’artistes norvégiens et étrangers qui font lien avec le contexte. Née d’un travail préalable de recherche et d’expérimentation (l’Oslo Pilot, mené par les commissaires Eva González-Sancho et Per Gunnar Eeg-Tverbakk), cette nouvelle manifestation est prometteuse *. Si le modèle « biennale » s’est répandu et multiplié dans le monde au cours des trente dernières années – on en compte aujourd’hui trois cent vingt, sur divers continents –, cela tient à deux facteurs. D’une part, l’art contemporain s’est mis au diapason de la mondialisation, de l’amplification des déplacements (des biens tant matériels qu’immatériels) et de la circulation de l’information. D’autre part, dans la foulée sans doute de la Biennale de Venise et de documenta, qui sont devenues des machines touristico-économiques de grande envergure attirant des millions de visiteurs, l’art contemporain est aujourd’hui vu sous l’angle du capital politique et économique qu’il en est venu à signifier. Pourtant, le modèle date et est assez convenu, n’offrant plus guère de surprises, malgré le foisonnement des propositions. Sa périodicité est obsolète : rien ne justifie le « deux ans » inscrit dans le mot « biennale », qui l’empêche d’intégrer la dimension live, performative, de l’art contemporain. Le pouls de celui-ci, ce qui se mesure en termes d’énergie et d’intensité, qui suscite de nouvelles idées, de nouveaux regards, voire de nouvelles façons d’être, de penser et de faire, en est absent. Aujourd’hui, la dimension politique agissante de l’art se déplie mieux dans d’autres formats. À l’heure de ce que The Economist nomme la slowbalisation, ceux-ci peuvent-ils s’imposer ?

Notes et références :

*1 Parachute a notamment organisé à Montréal «02 23 03. Premières rencontres internationales d’art contemporain», en 1977, et «Performance», en 1980. Les publications documentant ces événements seront bientôt en ligne. Voir numerique.banq.qc.ca

*2 Nommée en 2015 présidente-directrice du nouveau Museum of Contemporary Art (Moca) de Toronto, dont la mise en œuvre m’a mobilisée pendant un an, j’ai dû mettre de côté «Demo-Graphics».

*3 Voir DEMO-GRAPHICS : Outlining the Event, PDF #2, novembre 2015, http://pub-doc-file.org; et pour Sphère(s), Le Devoir, 21 septembre 2017, www.ledevoir.com/opinion/idees/508478/sphere-s-un-nouvel-evenement-international-en-art-contemporain.

*4 Voir la publication qui a clôturé la recherche : Oslo Pilot (2015-2017), Eva González-Sancho et Per GunnarEeg-Tverbakk (éd.), Oslo, Mousse, 2018