En parcourant Transformations in Late Eighteenth Century Art de Robert Rosenblum (1967) ou même Painters and Public Life in Eighteenth Century Paris et Emulation : Making Artists for Revolutionary France de Thomas Crow (1985 et 1995), il semble aujourd’hui étonnant de ne pas y trouver les noms de certains artistes, qui sont bien cachés, voire absents. Jacques-Louis David est évidemment omniprésent et semble incarner à lui seul un moment de l’histoire de l’art. À quelques exceptions près, les auteurs contemporains se sont contentés de reproduire des travers plus anciens.

La figure de l’émigré

La fortune critique de Pierre Guérin (1774-1833) est un bel exemple. « Le défaut d’éducation et de vocation du peintre,explique Mehdi Korchane, fournissait l’explication idoine de cette absence supposée de sentiment pictural, et ce motif biographique allait être relayé par les critiques postérieurs, au point de permettre à Charles Blanc d’écrire en 1863 : “ On assure, et cela est vraisemblable, que Pierre Guérin n’avait aucune inclination pour la peinture. ” En 1833, les auteurs prodavidiens restaient muets sur ce point […]. » Or, se priver de Guérin dans une histoire de la peinture des années 1790 et 1800, c’est faire abstraction d’un moment crucial, la présentation du Retour de Marcus Sextus au Salon de 1799. Certes, l’historien d’art américain James Rubin a mis en lumière dès la fin des années 1970 l’importance de la politisation des figures de l’exil (Œdipe et Bélisaire) après thermidor, en rattachant le peintre aux débats sur la réhabilitation des émigrés.

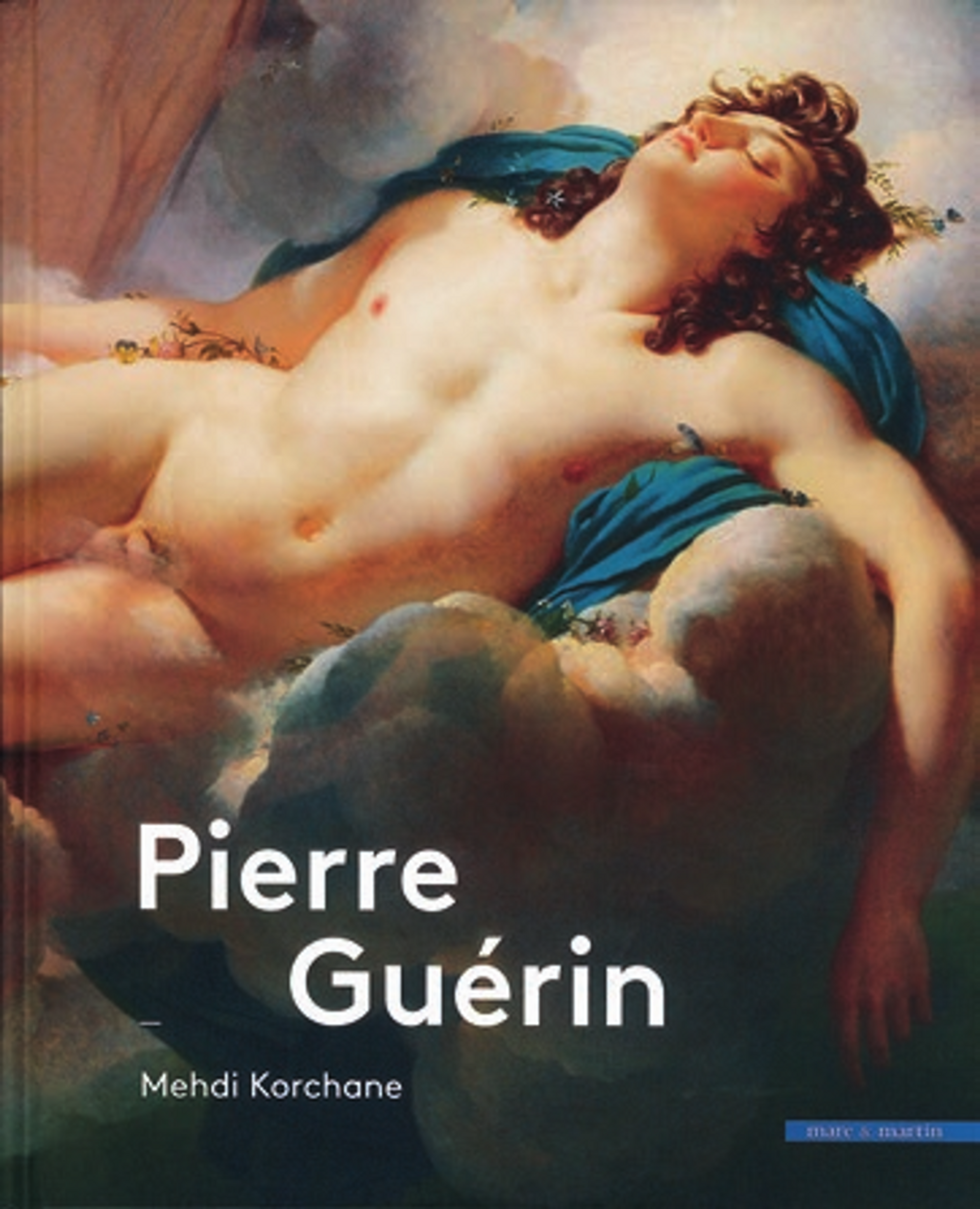

Mehdi Korchane, Pierre Guérin, Paris, Mare & Martin, 2018. Cyril Lécosse, Jean-Baptiste Isabey. Petits portraits et grands dessins, Paris, INHA/CTHS, 2018.

Mais Mehdi Korchane dépasse largement cette seule dialectique en s’extirpant de la seule thématique réactionnaire pour offrir des clés de lecture beaucoup plus vastes. Selon lui, impossible d’oublier les tensions générées par le symbole de l’émigré dans la culture post thermidorienne, en raison d’une pensée politique aussi mobile et incertaine que l’étaient les événements. Impossible également de ne pas prendre en considération les critiques qui montrent la prééminence des émotions face à une œuvre à laquelle un large public pouvait s’identifier, par ce qu’elle véhicule du drame familial français. L’étude de la réception est « une alchimie complexe dans laquelle entrent des éléments contextuels (politiques, sociologiques, psychologiques, culturels) qui l’ancrent dans un moment historique donné, et des facteurs intemporels (sentiment, imagination, plaisir) qui relèvent du domaine de la subjectivité », explique Mehdi Korchane.

Si Guérin évoque bel et bien le règne tyrannique de Sylla, sur le plan artistique, la prévalence du motif familial et la subordination du sujet antique à une problématique contemporaine font du Retour de Marcus Sextus une peinture d’histoire d’un genre nouveau, qui anéantit les frontières entre les différents genres. Pour Mehdi Korchane, et c’était tout le propos de son exposition « Figures de l’exil sous la Révolution » au musée de la Révolution française-Domaine de Vizille en 2016, la figure de l’exilé a joué un rôle essentiel dans le renversement irréversible de l’ordre social et artistique, en devenant un des thèmes majeurs de la modernité dans les arts. Un petit détail passé sous silence depuis plus de deux siècles par les critiques et qui aurait tout lieu d’intéresser aujourd’hui une frange bien plus étendue que les seuls historiens d’art moderne.

Le petit cadeau diplomatique

L’autre élève de Philippe Bordes qui prend à rebours un sujet totalement passé sous silence pendant deux siècles est Cyril Lécosse, qui a choisi les petits objets, les miniatures, plutôt que les grandes machines. Comme Pierre Guérin, Jean-Baptiste Isabey (1767-1855) a expérimenté une forme d’indépendance sous le Directoire et le Consulat, tirant profit de la suppression des cadres académiques sans se soucier du fardeau de la critique. Isabey parvint surtout, comme le montre Cyril Lécosse, à tirer son épingle du jeu en profitant du statut nouveau du petit format. Bien instruit sur les arcanes du pouvoir, il réussit à transformer l’art de la miniature en une véritable industrie qui répondait aux attentes de l’Empire, s’assurant au passage des avantages égaux à ceux d’un premier commis. Cyril Lécosse analyse les stratégies de conquête du marché,

Loin d’appartenir à une école de pensée, Mehdi Korchane et Cyril Lécosse utilisent un large panel d’instruments pour appréhender leur sujet, sans faire l’impasse sur les travaux américains ni sans les prendre à la lettre.

de conquête sociale et de distinction d’un personnage hors du commun, qui participa pour beaucoup à la réévaluation du genre. L’auteur s’inscrit dans la lignée des travaux de Philippe Bordes, éminent spécialiste de David, mais aussi de Tony Halliday, dont Facing the Public : Portraiture in the Aftermath of the French Revolution (2000) a amplement renouvelé le champ. Cependant, il fait un pas de plus en consacrant une partie importante de son étude aux débats qui préoccupaient les artistes et les critiques autour de 1800 à propos du statut qu’il convenait d’accorder à l’art du dessin, et une autre à l’économie du goût sous l’Empire. Cette révision contextuelle permet d’envisager, selon Philippe Bordes, les créations des contemporains d’Isabey, que l’on croyait pourtant bien connaître.

Loin d’appartenir à une école de pensée, Mehdi Korchane et Cyril Lécosse utilisent un large panel d’instruments pour appréhender leur sujet, sans faire l’impasse sur les travaux américains ni sans les prendre à la lettre. Le sens de la rigueur historique et du contexte, inhérent à de longues heures passées à consulter les archives, permet d’élargir le spectre de leur recherche, ainsi que leurs priorités. Si Cyril Lécosse est maître d’enseignement et de recherche suppléant à l’Université de Lausanne (Unil), Mehdi Korchane a fait un choix beaucoup plus atypique. Travailleur acharné, ce spécialiste de Pierre Guérin n’a eu que faire du parcours sans fautes qui l’attendait à l’université. Après son pensionnat à l’Académie de France à Rome et son doctorat sous la direction de Philippe Bordes, il a été classé premier pour le poste de conservateur du cabinet des dessins du musée d’Art et d’Histoire de Genève, mais la fonction a été gelée dans la foulée en raison des coûts liés à la restructuration de l’institution. Il a alors décidé d’entrer à la galerie Michel Descours, à Lyon. Là, ce passionné du XIXe siècle a pris un plaisir non dissimulé à travailler sur la peinture troubadour et, plus largement, sur le XIXe siècle, en proposant une nouvelle lecture de nombreuses œuvres oubliées ou mal comprises, des analyses présentées dans Varia, une revue qu’il a créée. Mehdi Korchane a surtout mis à bas les frontières imperméables entre le monde des musées et celui du marché en organisant, par exemple, à la galerie Descours « Le Passé retrouvé. L’histoire imagée par le XIXe siècle » (2014), une exposition qui faisait écho à « L’Invention du passé. Histoires de cœur et d’épée 1802-1850 », présentée au même moment au musée des Beaux-Arts de Lyon. Coup de théâtre en octobre dernier dans un univers où les passerelles entre le marché et les institutions sont rarissimes, voire inexistantes : il a annoncé son départ pour le musée des Beaux-arts d’Orléans, où il retournera à ses premières amours, les dessins d’un fonds qui recèle tant de feuilles méconnues.

Mehdi Korchane, Pierre Guérin, Paris, Mare & Martin, 2018. Cyril Lécosse, Jean-Baptiste Isabey. Petits portraits et grands dessins, Paris, INHA/CTHS, 2018.