Dans un récent rapport sur la destruction du patrimoine culturel ouïghour par l’État chinois dans la région du Xinjiang, l’Institut australien de politique stratégique (ASPI) a publié des chiffres édifiants. S’appuyant sur des images satellites, des analyses de données et des rapports sur le terrain, le groupe de réflexion a estimé que, depuis 2017, 65 % des mosquées de la région et 58 % de ses sites islamiques importants – y compris les sanctuaires (mazâr) et les cimetières – ont été détruits ou endommagés.

La vieille ville de Kashgar a été démolie ainsi que 70% de ses mosquées, et sa population déplacée. © 2012 Wulingyun

Cette destruction du patrimoine est l’un des aspects d’une campagne systématique et délibérée d’effacement culturel. Elle va de pair avec le déplacement et l’éclatement de la famille nucléaire ouïghoure, la criminalisation des rassemblements et des festivals communautaires, la disparition massive d’universitaires et de personnalités culturelles et l’éradication de la langue ouïghoure de la sphère publique. « Les gens jettent leurs livres dans les rivières, explique la photographe Lisa Ross, qui documente la région depuis le début des années 2000. Ils avaient l’habitude de les enterrer, mais maintenant ils ont même peur de le faire. » Les observateurs n’hésitent plus à qualifier de génocide culturel cette stratégie d’assimilation forcée.

L’ASPI s’est appuyé sur un échantillonnage statistique pour évaluer l’étendue des destructions. La Chine elle-même répertorie plus de 24 000 mosquées au Xinjiang, ce qui rend difficile la confirmation du sort de chacune. Beaucoup sont sur les listes gouvernementales du patrimoine ; le gouvernement nie cependant les allégations selon lesquelles il détruit ses propres monuments. Les mosquées inventoriées sont à la fois des édifices formels, des structures traditionnelles et des bâtiments contemporains. Ces derniers ont été construits, ou reconstruits, dans les années d’ouverture relative et de renouveau religieux qui ont suivi la fin de la Révolution culturelle en 1976. L’antagonisme officiel s’est intensifié depuis la désignation de Xi Jinping comme futur président chinois en 2012 ; rien qu’à Kashgar, 70 % des mosquées ont été démolies depuis 2016. L’ethnomusicologue et spécialiste de la culture ouïghoure Rachel Harris considère que l’ASPI a sous-estimé les destructions : elle évalue le pourcentage de mosquées en péril dans toute la région à 80 %.

LA STRATÉGIE DE L’ÉTAT CHINOIS CONSISTE À « SINICISER » (RENDRE CHINOIS) LES BÂTIMENTS

Dans son étude de 1998 du patrimoine bâti ouïghour, l’architecte et anthropologue français Jean-Paul Loubes a décrit comment l’ancienne architecture formelle de la culture ouïghoure associe influences perses et mongoles, comme en témoigne notamment le pishtaq – le portail d’entrée en arc symétrique encadré de minarets. « Nous sommes vraiment en territoire turc ici, analyse-t-il, et pas du tout en Chine. »

Avant de transformer les mosquées en magasins ou en bars, ou de recourir à leur démolition pure et simple, la stratégie de l’État chinois consiste à « siniciser » (rendre chinois) les bâtiments. Les signes ostensiblement islamiques (minarets, dômes, calligraphie arabe) sont retirés. La Grande Mosquée de Kargilik, construite en 1540, a vu son portail rasé et reconstruit en plus petit, tout le site ayant été réduit pour faire place à un centre commercial. Le travail de mosaïque multicolore, qui comprenait une inscription de la chahada (la profession de foi de l’Islam) au-dessus de l’entrée, a cédé la place à une maçonnerie de mauvaise qualité et à des panneaux blancs vierges.

La Grande Mosquée de Kargilik, dont le portail d’entrée a été détruit pour faire place à un centre commercial. Photo : CPA Media Pte Ltd

La mosquée Id Kah de Kashgar, datant du XVe siècle, la plus grande du Xinjiang, a perdu les structures en étoile et en croissant qui couronnaient ses toits, la plaque scripturaire multicolore qui ornait son entrée (elle a été déplacée à l’intérieur) et sa congrégation. Toute la vieille ville dans laquelle la mosquée se dressait a été démolie, les habitants déplacés et une vaste place créée, entourée de boutiques modernes flambant neuves. Jean-Paul Loubes considère le cas d’Id Kah comme un excellent exemple de l’ancien tissu urbain ouïghour remplacé par l’urbanisme chinois.

L’OBJECTIF EST DE « BRISER LA LIGNÉE [DU PEUPLE], BRISER SES RACINES, BRISER SES LIENS ET BRISER SES ORIGINES »

La place Id Kah reste également vide le vendredi. Les gens ne prient plus en public et l’État a envoyé des fonctionnaires dans les maisons familiales pour empêcher la dévotion privée. Cette séparation entre la communauté et le patrimoine qu’elle a créé est au cœur de la politique de Xi Jinping. L’objectif, a expliqué un responsable dans les médias d’État en 2018, est de « briser la lignée [du peuple], briser ses racines, briser ses liens et briser ses origines ».

Et plus encore que les mosquées, c’est dans les mazâr que cette stratégie est la plus dévastatrice. Sanctuaires érigés sur les lieux saints islamiques et les cimetières, ils commémorent des personnages historiques ouïghours. Les visiter est autant un devoir religieux qu’une leçon d’histoire. Ils comprennent à la fois le somptueux mausolée d’Abakh Hoja à Kashgar (transformé maintenant en musée et inaccessible aux pèlerins) mais aussi des structures en briques d’argile simples et non indiquées comme telles, jusqu’aux arbres isolés ou aux sources naturelles du désert du Taklamakan. Les dégâts que ces lieux ont subis sont à plusieurs niveaux. Premièrement, en interdisant tous les rassemblements, l’État a attaqué les communautés qui les faisaient vivre. Les pèlerins se baignaient dans leur sable et avalaient des fragments de mortier de leurs murs, croyant en leurs pouvoirs de guérison. Ils accrochaient des drapeaux faits à la main à des poteaux en bois au pied des tombes – installations éphémères qui témoignaient, explique l’historien Rian Thum, « que d’autres personnes partagent votre conviction que cet endroit est puissant ». Pourtant, les fermetures de mazâr, commencées en 1997 avec celle de l’Ordam Padishah datant du Xe siècle, ont conduit à la fin de tous les festivals des sanctuaires dans le Xinjiang en 2015.

Ensuite, il faut évoquer les pertes matérielles les plus récentes. Le mazâr honorant l’ImamJa’far al-Sâdiq, près de l’ancienne cité de Niya, a été démoli, tout comme l’ensemble du complexe d’Ordam. De celui de l’imam Asim, près de Hotan, il ne reste que le bâtiment en briques d’argile autour du tombeau actuel du saint : une mosquée a été rasée et toutes les structures en bois détruites. Rian Thum tient à jour une liste des autres sites qui le préoccupent ; toutes les deux semaines, il vérifie sur Google Earth les modifications apportées à leur apparence.

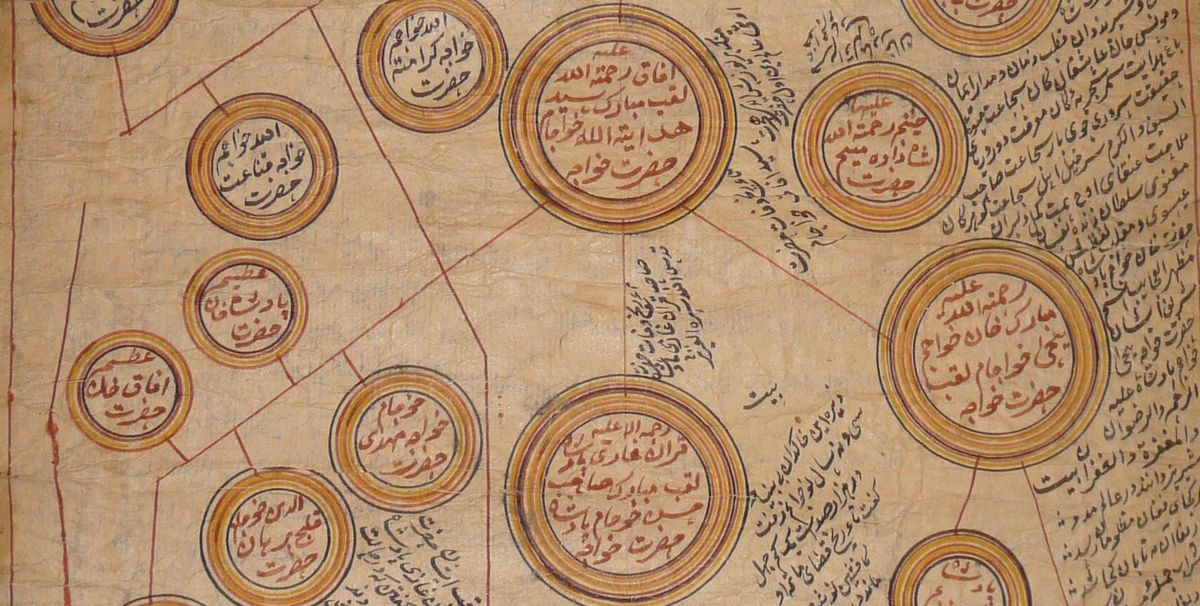

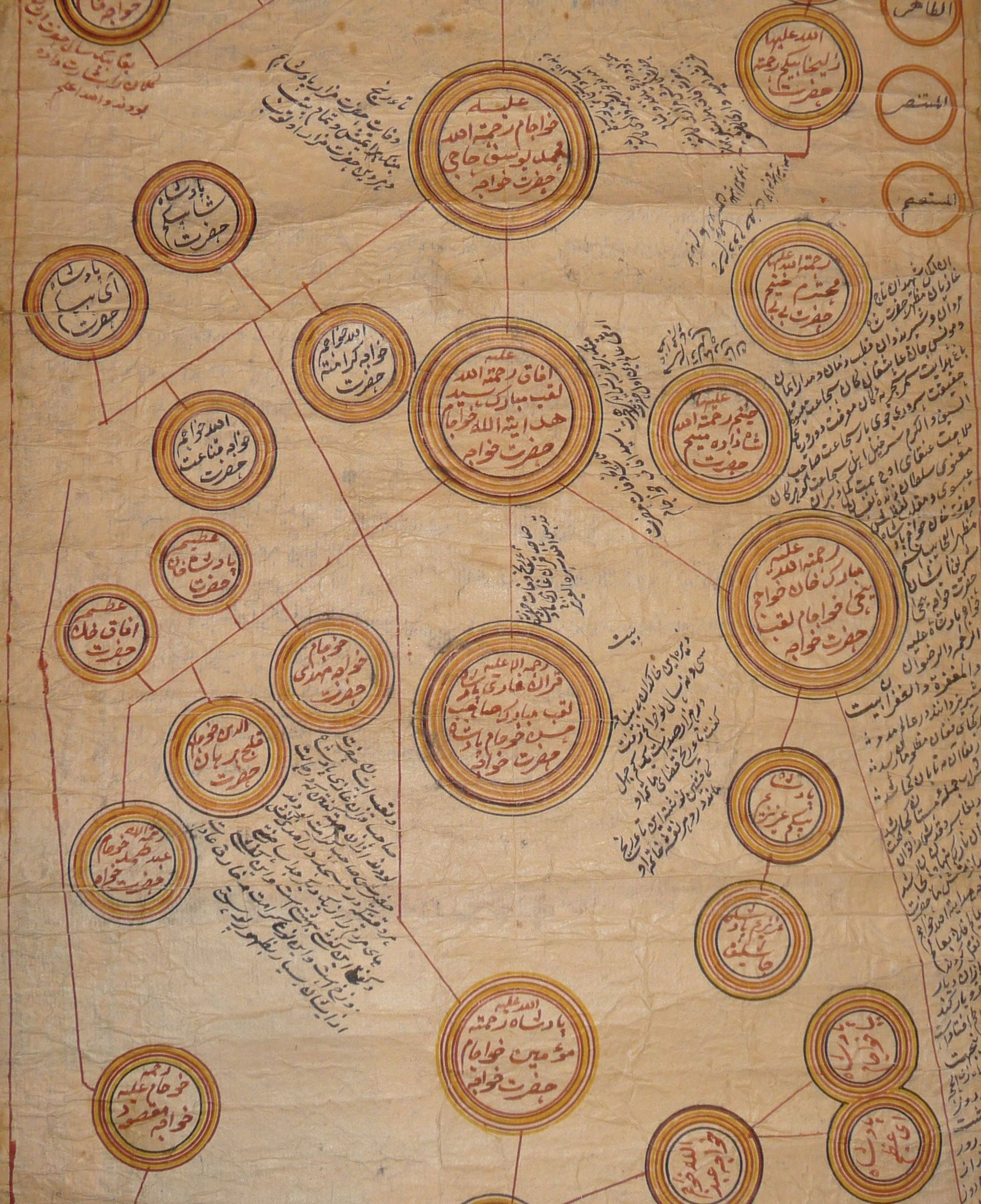

Un spécialiste a fourni à The Art Newspaper des photographies d’un rouleau du XVIIIe siècle retraçant une généalogie des leaders soufis, dont un ancien dirigeant de la région ouïghoure. D.R.

La troisième perte – redoutée, lorsqu’elle n’est pas confirmée – est celle des objets conservés dans les mazâr : les gigantesques marmites historiques d’Ordam utilisées pour les repas en commun des visiteurs ; le reliquaire du XVIIe siècle du mazâr de Yarkand répertorié par Rahile Dawut, l’éminent spécialiste du mazâr ouïghour, disparu en 2017. Un autre spécialiste, qui a préféré témoigner sous couvert de l’anonymat, a fourni à The Art Newspaper des photographies d’un rouleau du XVIIIe siècle provenant d’un sanctuaire dans le sud du Xinjiang, qui présentait une généalogie des leaders soufis, dont un ancien dirigeant de la région ouïghoure. Le sort de ces trésors reste incertain.

Enfin, les pertes dépassent la seule civilisation ouïghoure. Aurel Stein, l’archéologue britannique d’origine hongroise le plus réputé parmi les spécialistes de la région, pensait que le mazâr de l’Imam Jafar al-Sâdiq et plus largement la plupart des sanctuaires du désert se situaient sur ou à proximité de lieux saints bouddhistes préislamiques. « Il s’agit d’un patrimoine archéologique important qui ne peut tout simplement pas être remplacé, se désole Rian Thum. Il ne sera plus possible de répondre à certaines questions une fois qu’ils auront détruit ces sites au bulldozer. » Ainsi de la destruction de la vieille ville de Kashgar, la plus célèbre, mais aussi des anciens quartiers ouïghours de Hotan, Yarkand, Karghalik et Keriya, la démolition sommaire excluant toute possibilité de recherches dans une spécialité qui a historiquement reçu peu d’attention.

Au-delà de la destruction des tombes légendaires des mazâr, figure la perte des propres tombes des gens ordinaires. Aziz Isa Elkün, un poète londonien qui a grandi dans la campagne ouïghoure, se remémore : « Ce dont je me souviens, c’est de la mosquée du village, de l’école, du cimetière. Le lien avec ce dernier est spirituel mais, plus que cela, c’est la preuve que nous sommes les propriétaires de ce territoire. » Le père de Aziz Isa Elkün est décédé en 2017, et c’est en cherchant sa tombe sur Google Earth l’année dernière qu’il a découvert que le cimetière avait été rasé (ainsi que cent autres) et que les restes de son père avaient été déplacés de force. « Raser [une tombe], c’est comme tuer l’esprit de quelqu’un, dénonce-t-il. C’est impardonnable. »