Si les œuvres de la biennale de Los Angeles étaient accrochées depuis six mois, les visiteurs ne peuvent les découvrir que depuis quelques jours en raison des restrictions imposées par la pandémie de Covid-19. Mais, captent-elles toujours notre moment présent ?

Christina Forrer, Gebunden II, 2020, tapisserie, présentée au Hammer Museum. À gauche, au premier plan, vue d’une partie de La Chambre en fourrure de Nicola L. Photo : Joshua White / JWPictures.com

Avec ses allées parfumées et fleuries, le site de Huntington, qui comprend une bibliothèque, un musée d’art et des jardins botaniques, a été conçu pour des promenades tranquilles. Mais, actuellement, les sentiers passant près des espaces d’exposition d’art américain mènent à un petit dépotoir : un ventilateur cassé, une vieille moquette, une commode sans tiroirs et d’autres objets de rebut répandus à même le sol. L’ensemble ressemble au campement d’un sans-abri. En réalité, il s’agit d’une œuvre faisant partie de la nouvelle Biennale du Hammer Museum, « Made in LA 2020 : a version », qui se déploie également cette année au Huntington.

Dans son travail, l’artiste Ser Serpas récupère des objets trouvés près de son lieu d’exposition et les assemble pour former des installations. Celle qui vit actuellement à Genève n’a pas pu revenir à Los Angeles à cause de la pandémie pour créer une pièce spécifiquement pour l’exposition. Aussi, sur le cartel, l’artiste avertit les visiteurs qu’il ne faut pas considérer ces objets jetés, ramassés par un ami, comme « une œuvre ou des œuvre(s) ». « Ils n’ont pas été collectés ou disposés par l’artiste ; ils n’ont pas été collectés ou disposés sur instruction directe de l’artiste. Ces objets constituent plutôt potentiellement une œuvre ou des œuvres, une performance définie à un moment indéterminé », précise sa déclaration.

Nous pourrions considérer ce petit dépotoir comme une sorte de cimetière créatif – un clin d’œil à toutes les œuvres, performances, plans et rêves interrompus par la propagation du Covid-19. Cette proposition témoigne également des défis que représente l’organisation d’une biennale en temps de pandémie.

Les institutions de la Cité des Anges ont été victimes des taux élevés de circulation du virus dans le comté de Los Angeles

Vue de l’accrochage des œuvres de Diane Severin Nguyen. Photo : Joshua White / JWPictures.com

Cette biennale jouissant depuis sa création en 2012 du statut de baromètre culturel de l’air du temps, ce report de près d’un an soulève des questions intéressante

Conçue par les commissaires indépendantes Myriam Ben Salah [qui a fait ses armes au Palais de Tokyo, à Paris] et Lauren Mackler [curatrice franco-américaine basée à Los Angeles], ainsi que par Ikechukwu Onyewuenyi, conservateur assistant au Hammer Museum, l’exposition devait initialement ouvrir en juin 2020. Mais les musées californiens ont dû fermer leurs portes en mars l’an dernier, conformément aux mesures prises par le gouverneur de Californie Gavin Newsom pour lutter contre la pandémie. Au cours de l’été, les commissaires ont tout de même accroché l’exposition – en répartissant les œuvres des 30 artistes dans les deux lieux –, gardant l’espoir que les musées de la ville rouvriraient bientôt leurs portes. Contrairement aux nombreuses institutions de San Francisco qui ont pu à nouveau accueillir du public, celles de la Cité des Anges ont été victimes des taux élevés de circulation du virus dans le comté de Los Angeles. Si les galeries ont pu rouvrir, les musées n’ont pas été autorisés à le faire avant la fin du mois de mars dernier.

Cette biennale jouissant depuis sa création en 2012 du statut de baromètre culturel de l’air du temps, ce report de près d’un an soulève des questions intéressantes. Les œuvres, réalisées avant la mort de George Floyd et avant que le nombre de victimes américaines du Covid n’atteigne le chiffre stupéfiant de 500 000 morts, sont-elles déjà dépassées ? Les thèmes qui émergent de l’exposition ont-ils quelque peu pris une dimension historique ou nostalgique ?

Il est certain que la pandémie a remodelé la biennale, le cas de Nicola L., artiste née à Paris et basée à Los Angeles, décédée fin 2018, étant le plus marquant.

Nicola L., La Chambre en fourrure, 1969. Photo : Joshua White / JWPictures.com

Grâce à son estate, l’exposition du Hammer comprend la reconstitution de La Chambre en fourrure (1969). En des jours meilleurs, les visiteurs pourraient entrer et circuler dans ce cube recouvert de fourrure violette, en faire l’expérience de manière encore plus intime en enfilant leurs mains dans des manches duveteuses qui y sont disposées et en plaçant leur visage contre un filet en plastique. Mais ce qui aurait semblé ludique et accueillant il n’y a encore que quelques mois seulement semble aujourd’hui moribond, et l’œuvre exposée n’étant plus que l’ombre d’elle-même. Elle nous conduit à nous interroger non seulement sur l’avenir des pièces interactives, mais aussi sur celui des musées qui invitent les visiteurs à interagir, que ce soit ceux pour les enfants ou ceux spécialisés dans les sciences.

Pourtant, la plupart des œuvres de « Made in LA 2020 : a version » restent vivaces et parviennent à s’adresser directement aux convulsions de notre époque aux États-Unis, de la persistance des brutalités policières entre Blancs et Noirs aux inégalités dans les décisions d’emprisonnement. Les visiteurs du Hammer Museum seront confrontés dès le début du parcours à God’s Suicide (2020) d’Harmony Holiday, qui explore les cinq tentatives de suicide du célèbre auteur James Baldwin. L’exposition présente également des peintures récentes de Brandon Landers, dont les portraits combinent certaines des déformations grotesques de Robert Colescott avec les plaisirs quotidiens d’Henry Taylor. Ses œuvres Wonders au Hammer et Thursday au Huntington (toutes deux de 2020) sont des chefs- d’œuvre du quotidien.

La plupart des œuvres restent vivaces et parviennent à s’adresser directement aux convulsions de notre époque aux États-Unis

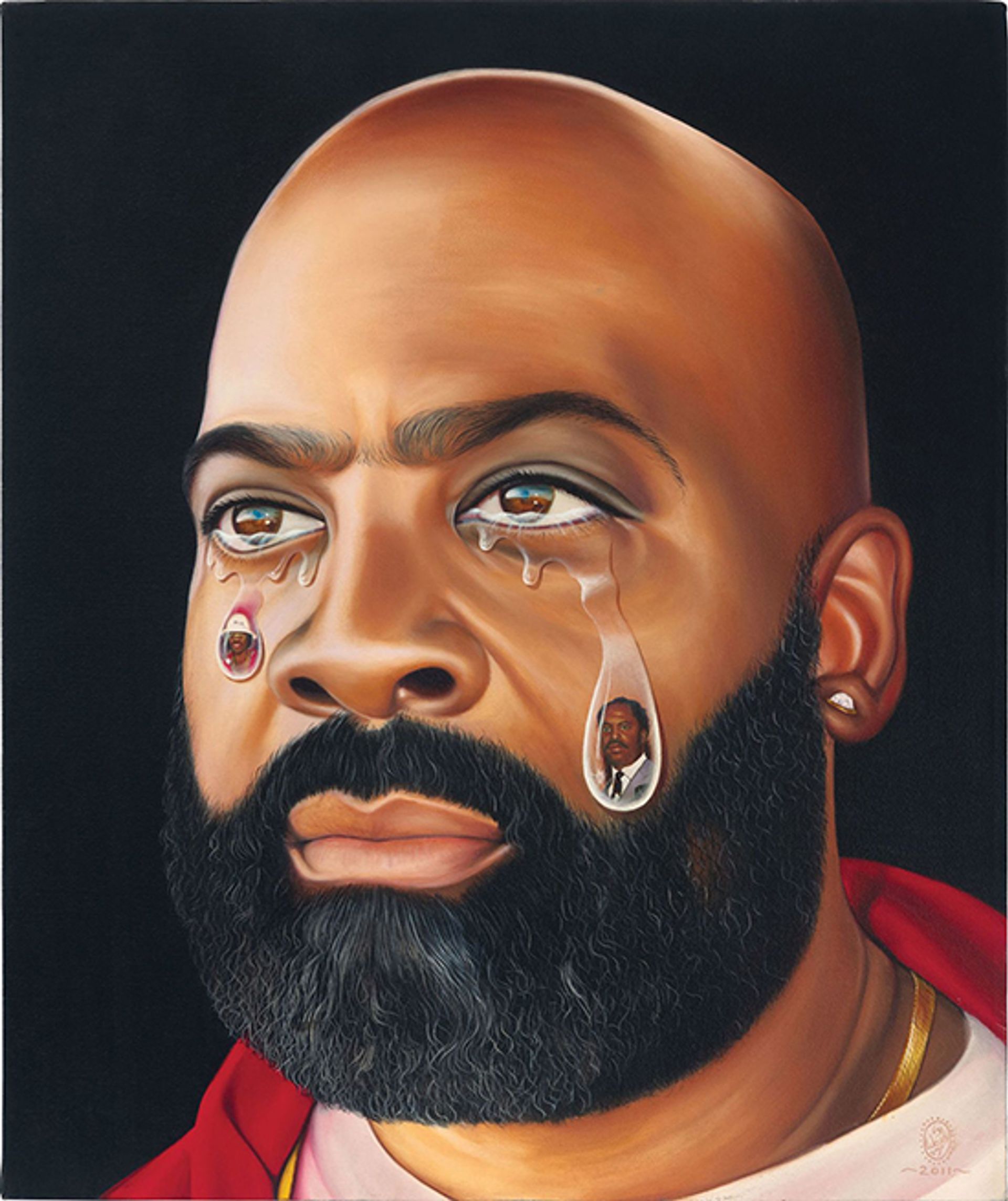

Fulton Leroy Washington (alias Mr Wash), Mr. Rene #MAN POWER, 2011. Courtesy de l’artiste

Plus loin dans le parcours figurent des portraits de célébrités et de prisonniers peints par l’ancien détenu Fulton Leroy Washington (alias Mr Wash), qui a été gracié par le président Obama après avoir été condamné à perpétuité pour une infraction à la législation sur les stupéfiants dans les années 1990. La vidéo en boucle sur deux écrans BLKNWS (ou Black news) de Kahlil Joseph est basée sur un large éventail de sources et est diffusée en différentes versions dans des sites de la ville. Au Hammer, deux bandes sonores puissantes auxquelles le visiteur ne peut échapper se diffusent au fur et à mesure qu’il se promène : le son de BLKNWS (qui se dégage d’une salle ouverte) et celui de God’s Suicide (qui couvre malheureusement la bande sonore de l’installation vidéo d’Aria Dean située à proximité, montrant une danseuse noire enfermée dans une pièce recouverte de miroirs).

Vue de l’installation de l’œuvre vidéo de Kahlil Joseph BLKNWS au Huntington, à San Marino. Photo : Joshua White / JWPictures.com

Un sentiment d’anxiété corporelle et sociale transparaît de plusieurs œuvres de l’exposition, principalement réalisées par des femmes artistes. La Viêtnamo-américaine Diane Severin Nguyen a pris des photographies en gros plan de plantes ou d’animaux (ou peut-être d’objets inanimés ?) étrangement lumineux et visqueux, dans une palette de rouge et de vert vifs – les couleurs de la nature qui saigne. Elles ressemblent à certaines photographies de Marilyn Minter par leur côté brut, blessé, suintant et effrayant. À proximité est accroché le puissant triptyque de Jill Mulleady sur le MacArthur Park, Someone left the cake out in the rain (2020). Le premier tableau montre un oiseau noir surdimensionné qui plane au-dessus des visiteurs du parc, une composition sinueuse qui rappelle les vues de Toulouse-Lautrec sur le soi-disant demi-monde.

Certains artistes créent un dialogue intéressant avec la collection permanente du Huntington

Christina Forrer, née à Zurich, a réalisé une tapisserie magistrale en coton, laine, lin et soie, qui met en scène les tensions des relations familiales et est intitulée Gebunden II (2020), du mot allemand qui peut signifier « lié » ou « attaché ». Avec ses figures sans relief inspirées de l’art populaire, la tapisserie montre une personne qui appuie joyeusement son coude sur la tête d’une autre, qui enfonce sa langue acérée dans l’oreille d’une troisième, qui semble en retenir une quatrième – l’une des meilleures représentations à notre sens de la façon dont les membres de la famille entrent dans votre tête et dans votre peau.

La révélation de l’exposition a été pour nous l’esthétique hallucinatoire de la peintre Katja Seib, née à Düsseldorf. Son portrait d’une femme blafarde aux cheveux jaunes, assise à un bureau devant du papier vierge et un stylo, tandis qu’une goutte de sang rouge vif jaillie du bout de son doigt comme si elle avait été mordue par un serpent provenant du papier peint sur le thème de la jungle derrière elle, est énigmatique et inoubliable. Dans certains tableaux (elle utilise de la toile de jute brute), Katja Seib fait se confondre peinture et sang. Dans d’autres, elle établit un lien entre les femmes qui maquillent leur figure et son propre travail consistant à peindre des visages – le rouge à lèvres naissant d’un coup de pinceau brutal de l’artiste. Ces allusions à la violence dans les peintures se lisent comme une anxiété rendue manifeste, physique, visible.

Katja Seib, Mona Lisa’s Smile, 2020 (à gauche) et Bang bang (he shot me down), 2020 (à droite). Vue de l’accrochage au Hammer Museum, à Los Angeles. Photo : Joshua White / JWPictures.com

Katja Seib expose de grands formats au Hammer et de plus petites toiles au Huntington, ce qui est assez typique de la façon dont l’exposition est articulée entre les deux lieux. Mais certains artistes créent aussi un dialogue intéressant avec la collection permanente du Huntington, comme Buck Ellison qui présente l’un de ses portraits photographiques de la Nouvelle-Angleterre, des Blancs dignes d’une école préparatoire devant des œuvres d’art américain du XVIIIe siècle et des meubles en acajou.

La révélation de l’exposition a été pour nous l’esthétique hallucinatoire de la peintre Katja Seib, née à Düsseldorf

La plus grande surprise du Huntington est Beyond Baroque (2020) de Sabrina Tarasoff, une maison hantée qui comprend des œuvres, entre autres, de Tony Oursler, Marnie Weber, Mike Kelley, Bob Flanagan ou Sheree Rose. Des zombies surgissent de l’obscurité, une vidéo BDSM est diffusée près d’un étalage de fouets et des graffitis violents tels que « Bitches Get Stitches » recouvrent les murs. Ce projet, qui est en fait une exposition dans une exposition, marque un retour à l’esthétique trash des années 1980.

Mais en ces temps de pandémie, cette vision d’horreur caricaturale semble bien trop évidente. De nos jours, une minuscule goutte de sang dans un tableau et une tapisserie sur la promiscuité familiale sont suffisamment terrifiantes.

« Made in LA 2020 : a version », jusqu’au 1er août, Hammer Museum, 10899 Wilshire Blvd, Los Angeles ; The Huntington, 1151 Oxford Road, San Marino.