« Faire de l’exposition un espace de pensée », voilà l’ambition confiée par la commissaire Damarice Amao, attachée de conservation au Cabinet de la photographie du musée national d’Art moderne, Centre Pompidou. Ambition tenue avec « Décadrage colonial » qui, en dépit d’un format réduit, offre une plongée stimulante dans les collections du musée autant qu’une réflexion dense sur les points aveugles de la photographie moderniste et de sa réception critique. Tout commence en 2011, quand l’institution fait l’acquisition d’une importante collection réunie par un particulier, le chercheur Christian Bouqueret (1950-2013), constituée de 6 700 images de l’entre-deux-guerres. Dès lors, le musée entreprend d’explorer cet ensemble et de le présenter au public, notamment à travers une suite d’expositions thématiques parmi lesquelles «Son modernas, son fotógrafas» (Centre Pompidou Málaga, 2015-2016) – sur les femmes photographes – et, surtout, «Photographie, arme de classe » (Centre Pompidou Paris, 2018-2019) – consacrée à la photographie sociale et militante des années 1930. Dans cette dernière, un petit chapitre, au sein de la section « La photographie qui accuse », s’intéressait à l’anticolonialisme des surréalistes et aux photomontages critiques de Fabien Loris, membre du groupe Octobre, une troupe de théâtre populaire à tendance marxiste. Or, l’histoire de la photographie moderne, telle qu’elle a été écrite en France, a longtemps fait l’impasse sur le contexte politique et colonial, pour se concentrer sur la valeur plastique des images et les innovations formelles. Les études postcoloniales qui, peu à peu, favorisèrent une relecture critique de l’histoire de l’art, ont par ailleurs fourni à la commissaire des outils pour questionner ces silences jusqu’à présent ignorés des spécialistes. Car, remarque Amarice Damao, de nombreuses photographies du fonds Bouqueret mettent mal à l’aise : nudité exotique des jeunes femmes africaines ou des adolescents marocains, portraits stéréotypés ou exaltation de l’imaginaire de l’aventure, autant de motifs oublieux de la réalité sociale de la colonisation. Et elle estime précisément qu’il est aujourd’hui du devoir du musée d’affronter ce malaise : exposer ces images est possible sous réserve d’interroger et d’analyser les conditions de leur fabrication et de leur diffusion. La commissaire a choisi de concentrer son travail sur une décennie, les années 1930, de l’Exposition coloniale internationale de Paris (1931) au IIe Salon de la France d’outre-mer (1940). Pour pallier l’absence de photographies prises par les colonisés – l’équipe du musée n’étant pas parvenue, au cours de ses recherches, à identifier et localiser de telles pièces –, Damarice Amao a également sélectionné des textes d’auteurs décoloniaux tels que Paulette et Jane Nardal, Léon-Gontran Damas ou encore Aimé et Suzanne Césaire, textes qui scandent le parcours.

AMBIVALENCES DE LA PRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE DE L’ÉPOQUE

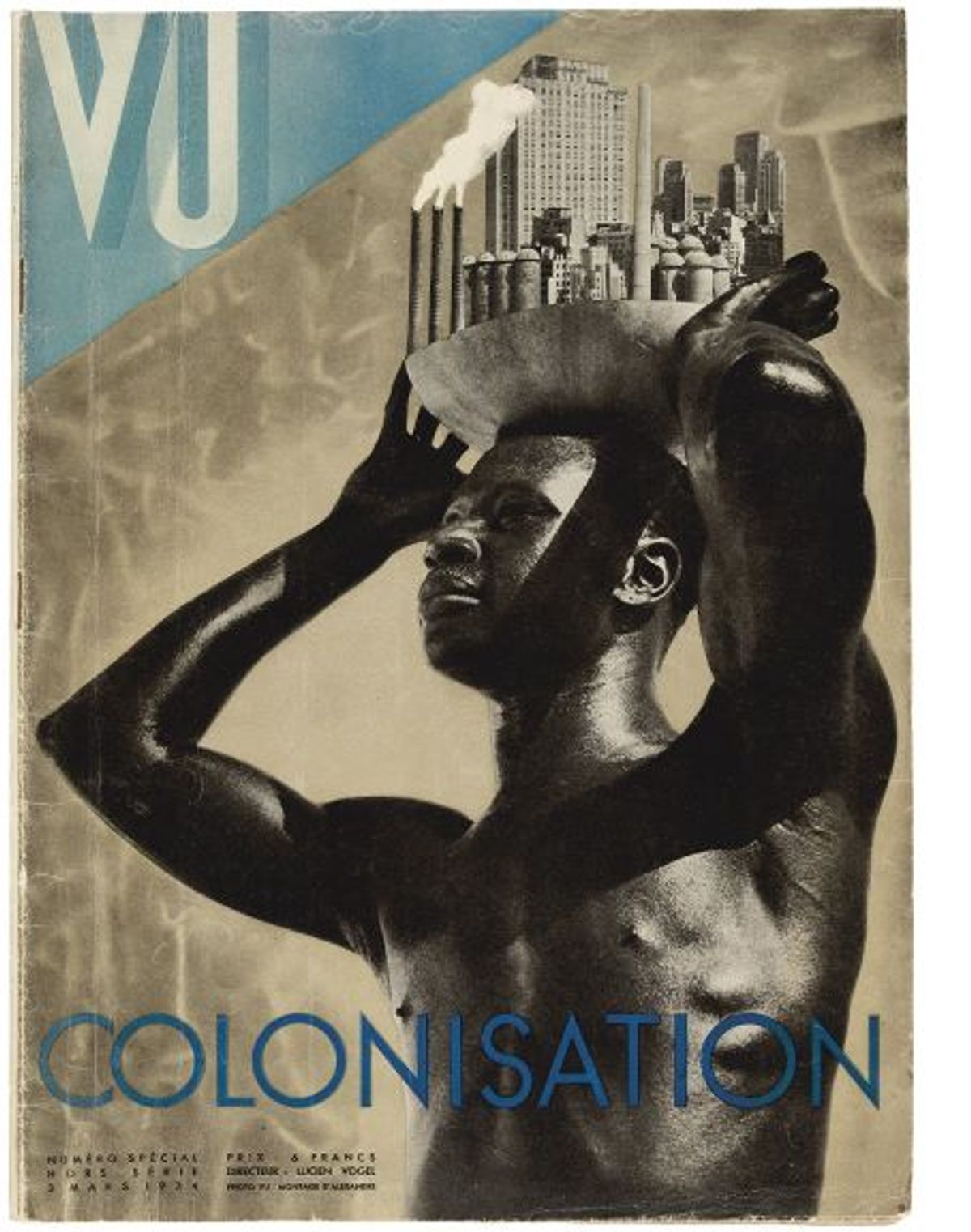

L’exposition s’ouvre sur l’anticolonialisme surréaliste et le célèbre tract « Ne visitez pas l’Exposition coloniale », publié en 1931 par le groupe d’André Breton. Dans cette dénonciation virulente, les surréalistes qualifient de « brigandage colonial » l’action de la France par-delà les mers et les océans, menée au profit de l’ordre capitaliste et bourgeois. On découvre également un ensemble de documents sur une manifestation moins connue, intitulée «La Vérité sur les colonies», un contre-événement datant également de 1931, organisé par les surréalistes, les communistes et la Ligue contre l’impérialisme et l’oppression coloniale. Dans cette première partie, une pièce attire particulièrement le visiteur. Il s’agit d’un rare album signé Man Ray, vrai-faux reportage sur l’exposition de 1931, composé de trois photographies transgressives et ironiques : une scène pastorale africaine, une masturbation au sèche-cheveux, et une lampe manufacturée incongrûment échouée parmi des pieds d’agave. Cette section se poursuit par un gros plan sur la convergence des luttes, incarnée notamment par l’engagement antiraciste de Nancy Cunard qui, en 1934, édita une Negro Anthology, somme monumentale portant sur l’histoire africaine, malgache, antillaise, latino et afro-américaine. En parallèle, une vitrine documentaire montre la diffusion massive de l’imagerie coloniale dans la presse illustrée et l’édition françaises lors de l’exposition de 1931. Le parcours continue avec « Le spectacle ethnographique », qui s’intéresse à la production photographique soutenue par le musée d’Ethnographie du Trocadéro, à Paris, sous l’impulsion de son sous-directeur Georges-Henri Rivière, désireux de vulgariser une discipline méconnue. Des photographes tels que Pierre Ichac ou André Steiner rapportent alors des images qui, au-delà de leur valeur documentaire, sont louées, exposées et diffusées « pour leurs qualités artistiques et leur caractère pittoresque ». Dimensions qui n’excluent pas chez certains photographes, à l’exemple de Pierre Verger, une approche moins normative. «Vers un nouvel ailleurs photographique» montre ensuite la façon dont des photographes (Roger Parry, Pierre Boucher), des artistes et des écrivains (Michel Leiris, André Gide), souvent guidés par un élan primitiviste, ont entrepris des séjours dans les colonies. Pour certains, tels Henri Cartier-Bresson et Fabien Loris, ces séjours « provoquent l’éveil de leur conscience critique face au contexte colonial ». La vitrine «Exotisme de papier» est consacrée au développement d’une littérature sensationnaliste qui mêle folklorisme mensonger et préjugés. Au lecteur avide de frissons, les couvertures du magazine Voilà (« Mangeurs d’hommes », « Chasseurs de tête », « Mes amies ») affermissaient la certitude de la supériorité d’un Occident civilisé sur des colonisés aux mœurs barbares. À cet ensemble répond « Corps spectacles / Corps modèles », qui s’intéresse à un autre versant de la figure du « sauvage », issue de la vague « négrophile » née dans les années 1920 autour de La Revue nègre et de Joséphine Baker. Ces photographies de danseurs et d’athlètes mais aussi d’anonymes, signées Albert Rudomine ou Pierre Adam, réduisent ces modèles à des corps sculpturaux. Une troisième et dernière vitrine s’attache à l’« Érotisme et [l’]imaginaire colonial » qui s’expriment dans la photographie de charme, les reportages prétendument piquants sur le tourisme sexuel et le fantasme de la disponibilité des colonisées. À ces visions, Fabien Loris oppose une redoutable série de dessins dans laquelle il met en scène la violence absolue des rapports entre les hommes occidentaux et les femmes originaires des colonies. La manifestation s’achève sur le moment où il devient nécessaire pour l’État français, face à la montée des tensions internationales, d’affirmer l’indivisibilité de l’Empire colonial («Un empire, un drapeau»). Les Salons de la France d’outre-mer et la production iconographique qui les accompagne ont pour ambition de célébrer le multiculturalisme des territoires mais aussi leur unicité auprès du lectorat métropolitain. Toutefois, des photographes comme Jacques-André Boiffard et Eli Lotar révèlent, dans de remarquables séries, la misère qui gangrène les colonies, offrant un contrepoint saisissant au roman national. « Décadrage colonial » a pour objet la collection du musée national d’Art moderne, y compris, souligne la commissaire de l’événement, dans ses manques et ses surreprésentations (rareté des photographies prises en Asie, abondance de clichés réalisés en Afrique et à Tahiti, par exemple). Aussi l’exposition ne prétend-elle pas à l’exhaustivité, mais elle atteint son but en délaissant l’étude esthétique au profit d’une approche sociohistorique des images. Sa grande force réside dans le refus de masquer les nombreuses ambiguïtés de ce corpus et l’ambivalence de la plupart de ses auteurs, mais aussi dans le dévoilement, grâce à la possibilité d’un regard nouveau, des oscillations de l’histoire.

-

« Décadrage colonial », 7 novembre 2022-27 février 2023, Centre Pompidou, place Georges-Pompidou, 75004 Paris.