Comment êtes-vous venue à la photographie ?

J’ai commencé par étudier la mode mais j’ai rapidement compris que j’étais plus intéressée par l’image que le stylisme. J’ai finalement étudié la photographie à la Utrecht School of the Arts, qui était très axée sur le documentaire. Je l’ai moi-même beaucoup pratiqué tout en menant mon propre travail autour de la mise en scène. J’ai ensuite étudié les beaux-arts pendant un an avant de développer deux carrières simultanées, dans la mode et dans l’art, que je continue aujourd’hui.

Quel équilibre trouvez-vous entre ces deux pratiques ?

Je pense qu’elles se nourrissent mutuellement. L’art influence la mode, mais le contraire est également vrai. Réaliser un éditorial pour un magazine vous laisse par exemple une immense liberté pour expérimenter. D’autant que j’ai commencé dans les années 1990. À cette époque où internet n’était pas répandu, le seul moyen de faire connaître votre travail en tant que photographe était de travailler pour des magazines. La photographie de mode était à la fois un laboratoire et un outil pour que nos créations circulent.

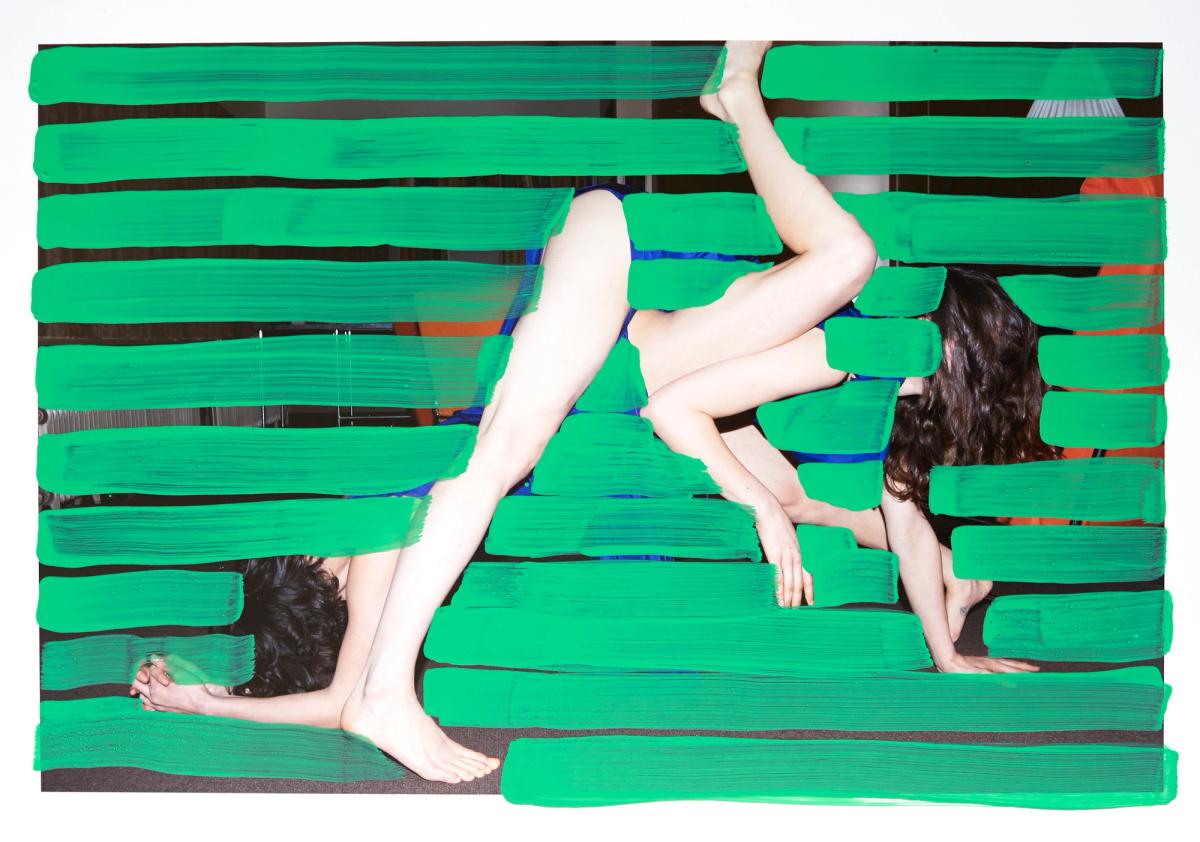

Le cliché qui ouvre votre exposition à la MEP, La Lutte #02 (2011), résume parfaitement l’équilibre entre géométrie et couleur qui anime votre œuvre. D’où vous vient ce regard très graphique ?

Il me vient d’abord de mon enfance en Afrique. J’ai passé une partie de mes premières années au Kenya. Ses couleurs vives, sa forte lumière et ses ombres contrastées se sont imprimées en moi. Plus tard, j’ai été influencée par les formes très directes du Pays-Bas où règne une forte culture du design graphique. Si vous regardez Piet Mondrian, Maurits Cornelis Escher, Gerrit Rietveld ou le mouvement De Stijl, toute cette esthétique de couleurs primaires et de formes graphiques filtrait dans le quotidien néerlandais, que ce soit sur nos billets de banque avant l’euro ou notre signalétique. J’ai grandi avec cela.

Votre représentation du corps pousse parfois la géométrie jusqu’au bizarre.

Au Kenya, nous vivions à côté d’une clinique où séjournaient des enfants atteints de la poliomyélite. À cet âge-là, je n’avais pas conscience que c’était une maladie grave. Ils étaient mes compagnons de jeu et je les trouvais beaux. J’étais fascinée par les formes de leur corps. Cela m’a suivi jusqu’au Pays-Bas où il m’arrivait de reproduire ces formes avec mon propre corps, comme on peut d’ailleurs aussi le faire avec la sculpture.

Viviane Sassen, DNA, de la série « Lexicon », 2007. © Viviane Sassen et Stevenson (Johannesburg / Cape Town / Amsterdam)

Appréhendez-vous la photographie comme une pratique sculpturale ?

Tout à fait. Je me décris souvent comme une sculptrice travaillant avec la photographie.

Vous usez également du collage.

J’ai commencé à travailler le collage à partir d’images de mes archives. Je découpais des morceaux de corps ou d’autres éléments que je plaçais sur une feuille pour créer des formes qui soient des entités ou des monstres. Cette pratique est apparue lorsque je travaillais à Versailles dans le cadre de mon projet Vénus et Mercure (2019). J’ai fait beaucoup de recherches sur l’histoire du lieu et sur Marie-Antoinette. J’ai découvert des caricatures qui la représentaient en harpie. Cette créature entre monstre et femme m’a beaucoup intéressée. Les caricaturistes utilisaient la figure de la harpie pour discréditer Marie-Antoinette. Dans mes collages, je m’en empare pour créer des personnalités féminines qui soient perçues comme des monstres mais aussi des farceurs. C’est un moyen pour moi de capturer la force intérieure féminine et cette immense puissance créatrice qui doit être libérée.

Vous parlez régulièrement de l’importance des ombres dans votre travail. Que signifient-elles ?

C’est une question à laquelle j’ai essayé de répondre dans le projet UMBRA. On parle souvent de l’acte photographique comme « peindre avec la lumière », mais l’ombre est tout aussi importante. L’une ne peut se passer de l’autre. De la même manière, ce que vous ne voyez pas ou ne comprenez pas dans une image est tout aussi important que ce que vous voyez et comprenez. Dans le flux constant d’images qu’est notre société contemporaine, je suis toujours attirée par celles que je ne comprends pas complètement.

Viviane Sassen, Another Man Magazine, 2017. © Viviane Sassen et Stevenson (Johannesburg / Cape Town / Amsterdam)

Dans l’exposition, la photographie dépasse souvent son cadre pour intégrer des vidéos ou des installations.

Il y a douze ans, un musée à Amsterdam m’a invitée à exposer mes photographies de mode. Dès le départ, j’ai eu le sentiment que je ne voulais pas présenter ces images dans un cadre accroché au mur. Le contexte dans lequel une photographie de mode est réalisée est très différent du contexte artistique ou muséal. Je voulais conserver cette sensation de fluidité ainsi que la rapidité et la qualité jetable de l’image de mode. J’ai eu l’idée de faire des projections et de jouer avec des miroirs ou la lumière pour que l’œuvre soit projetée sur le visiteur. Cette approche est devenue plus présente dans les projets suivants, notamment Totem (2014) qui est présenté à la MEP : je voulais que le visiteur fasse partie de l’œuvre

Le continent Africain tient une place de choix dans votre vie et votre pratique. Vous y retournez à plusieurs reprises. Parlez-nous de ce lien.

Outre mon enfance au Kenya, mon mari et moi avons beaucoup voyagé en Afrique. Au départ, j’ai mené un travail documentaire autour des townships d’Afrique du Sud. J’ai rapidement constaté que la plupart des images réalisées sur le continent étaient des photographies documentaires en noir et blanc ou des reportages à la manière du National Geographic. Il manquait quelque chose. Lorsque je suis retournée sur les lieux de mon enfance, j’ai voulu apporter une forme de poésie à ces images en utilisant la mise en scène.

Comment a été reçu ce travail ?

Dans le cadre du débat sur l’appropriation culturelle, il a soulevé des critiques, notamment aux États-Unis ou en Afrique du Sud. Aujourd’hui, j’aurais peut-être une autre approche mais j’ai pris conscience qu’à l’époque j’avais une perspective particulière sur ces questions, liée à mon vécu. J’ai grandi comme le seul enfant blanc d’un petit village kényan. La société que je connaissais était une société noire. Ils étaient la norme, j’étais l’exception. Et chaque fois que je retourne en Afrique, j’ai l’impression de retourner chez moi tout en sachant que je ne ferai jamais vraiment partie de cette société.

---

« Viviane Sassen. PHOSPHOR : Art & Fashion 1990-2023 », jusqu’au 11 février 2024, Maison européenne de la photographie (MEP), 5/7 rue de Fourcy, 75004 Paris