À la suite des philosophes présocratiques, Platon (vers 428-vers 347 avant notre ère) prône comme condition indispensable à tout dialogue fécond cette forme supérieure de l’amitié nommée philia. Si elle se distingue de l’eros, ou amour, dont elle constitue un versant raisonnable, l’amitié relève toutefois d’une dynamique commune d’attraction.

Par-delà une simple relation interpersonnelle, la notion et les échanges qu’elle anime jouent un rôle déterminant dans l’institution et la préservation de la concorde sociale. Ainsi, comme l’analyse Hannah Arendt dans Vies politiques (1), « avec le dialogue se manifeste l’importance politique de l’amitié, et de son humanité propre. Le dialogue (à la différence des conversations intimes où les âmes individuelles parlent d’elles-mêmes), si imprégné qu’il puisse être du plaisir pris à la présence de l’ami, se soucie du monde commun [...]. »

DISCURSIVITÉ PROTÉIFORME

L’artiste, chorégraphe et metteuse en scène franco-autrichienne Gisèle Vienne semble ne pas dire autre chose lorsqu’elle place la philia au centre de son processus artistique. Un processus souvent au long cours, toujours collectif, qui se nourrit de collaborations étroites, ainsi celles avec la comédienne Adèle Haenel – L’Étang (2020) (2), Extra Life (2023) (3) – et avec la photographe Estelle Hanania – It’s Alive ! (2019) (4), This Causes Consciousness To Fracture (2024). Lors d’une conférence donnée au Centre national de la danse, à Paris, en 2022, Gisèle Vienne affirmait : « En créant une œuvre, on invente une langue, un système de signes, avec lequel on apprend ensemble à parler autrement. » Mots et mouvements, gestes et tonalités, jeu et non-jeu sont autant de constituants d’une discursivité protéiforme foncièrement pluridisciplinaire où « défaire la hiérarchie des médiums qui composent les représentations, c’est refuser l’hégémonie de l’un qui invisibilise les autres ».

Publiés dans l’ouvrage de la commissaire et critique Julie Pellegrin, (Non) Performance. A Daily Practice, les propos de la chorégraphe, qu’une amitié tant intellectuelle que personnelle lie depuis plus de trente ans à l’auteure, jouxtent ceux de sept autres artistes dont Pauline Curnier Jardin, Béatrice Balcou ou encore Kapwani Kiwanga. Ces entretiens – menés lors de discussions publiques, de visites d’atelier, par correspondance, mais aussi dans des squares publics ou pendant une marche en montagne – sont précédés d’un court et stimulant essai introductif qui souligne justement combien « l’oralité, le corps en mouvement et la relation sociale jouent un rôle fondamental dans tout travail de transmission de la performance ». Débuté comme « prétexte et contexte » de rencontres privilégiées, le projet du livre est désormais texte accompli éclairant de manière vivante diverses formes de performativité.

(1) Traduction en français du recueil d’essais (écrits

à partir de 1955 par la philosophe et politologue américaine) publié en 1968 sous le titre Men in Dark Times, parue aux éditions Gallimard en 1974.

(2) Création de Gisèle Vienne mêlant théâtre, performance et art contemporain, adaptée d’un court texte de jeunesse de l’écrivain suisse Robert Walser.

(3) Pièce de Gisèle Vienne sur le thème des violences sexuelles et leurs impacts sur la santé mentale.

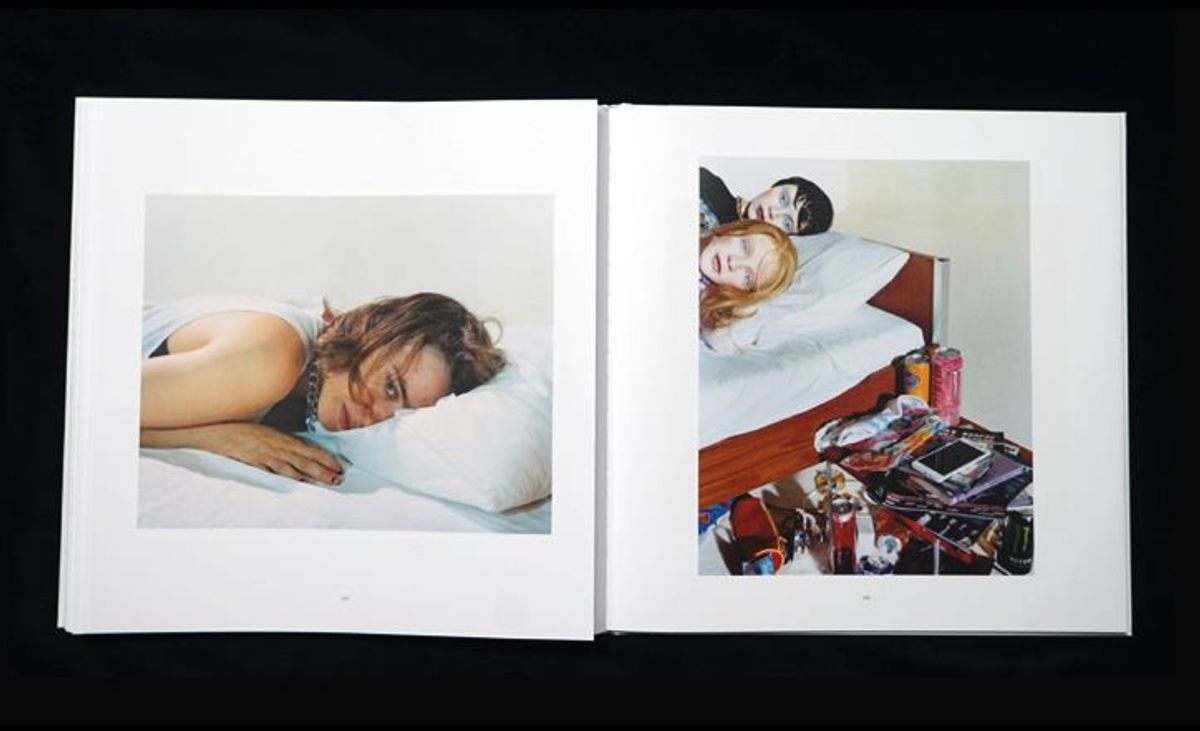

(4) Estelle Hanania et Gisèle Vienne, It’s Alive ! À travers l’œuvre de Gisèle Vienne, Regnéville-sur- Mer, Shelter Press, 2019.

« Gisèle Vienne. Composer le protéiforme », 30 avril 2025, conférence, Philharmonie de Paris, 221, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris, philharmoniedeparis.fr ;

Estelle Hanania, Gisèle Vienne et Anna Gritz (dir.), This Causes Consciousness to Fracture, Leipzig, Spector Books, 2024, 169 pages, 76 euros ; Julie Pellegrin, (Non) Performance. A Daily Practice, Monlet, T&P Publishing, 2024.