Demander à un amateur – pire, à un collectionneur – de choisir un seul objet, une unique œuvre, est un supplice d’une rare cruauté. On prétend que, demandant à Jean Cocteau et à Salvador Dalí ce qu’ils sauveraient du Louvre en flammes, l’un répondit « le feu », le second « l’air ». Je n’esquiverai pas par pareille pirouette. Mais trouver quel objet résumerait tous les autres, ou les éclipserait ? Je suis bien trop cœur d’artichaut pour ça. Ce que j’apprécie dans la diversité ? La diversité pour elle-même. Ce pourrait être une réponse à la Cocteau ou à la Dalí, mais non : « Tous les goûts sont dans ma nature » (à fredonner sur l’air de Jacques Dutronc). J’ai découvert l’art par accident, à l’âge de 13 ans, en accompagnant ma mère à Drouot, où elle voulait rencontrer d’autres Savoyards, les fameux « cols rouges », aujourd’hui dispersés. Immédiatement, j’ai été saisi. Deux jours par semaine, elle était sommée de m’accompagner, à l’hôtel des ventes, puis dans les salons, les musées, les galeries… Des œuvres, je n’en voyais jamais assez. Mais des artistes, ça, en aucun cas : j’en avais une trouille bleue. Je tremblais à la pensée d’approcher un de ces êtres à mes yeux intouchables, inaccessibles, quasi divins.

Premières rencontres

Plus malin, déterminé ou désœuvré que d’autres, l’un d’eux parvint pourtant à m’atteindre et à me fixer un rendez-vous à son atelier. J’avais 16 ans, il s’appelait James Pichette, avait son atelier dans l’appartement du 1, place de la République qu’il partageait avec sa mère. Non seulement il s’avéra moins intimidant que prévu, mais il m’adopta comme mascotte; je l’accompagnais dans les vernissages, où il me présentait ses amis de la seconde école de Paris : Chu Teh-Chun, Albert Féraud, Ladislas Kijno, Victor Laks, Jean Leppien, Jean Messagier… Il m’apparut vite que ces artistes, chaleureux et dignes d’intérêt, n’en représentaient pas moins « l ’art de mon grand-père », selon la formule de Jacques Doucet. Il me fallait donc redescendre de génération. L’occasion m’en fut fournie par la découverte du groupe Support(s)/ Surface(s), lors de mon deuxième stage, à la galerie Baudoin Lebon, l’été suivant mon hypokhâgne. En effet, Caroline Bissière, qui y travaillait, préparait en parallèle pour le Centre d’art contemporain de Meymac, créé avec son mari Jean-Paul Blanchet, une exposition intitulée « D’une contestation l’autre », plaçant ces artistes en regard de leurs contemporains de la Figuration narrative. Je ne saurais encore aujourd’hui dire pourquoi, mais de la vingtaine d’œuvres qui défilèrent ce jour-là en vue d’être photographiées à la galerie, une me frappa par sa beauté, son mystère, son aura : une Croix de Noël Dolla. Typique de sa production des années 1970, elle ne différait pourtant pas, formellement, des autres toiles libres successive-ment punaisées sur le même mur…

Une génération

Une année plus tard environ, je pris résolument ma plume dans une main, l’annuaire dans l’autre, et écrivis une lettre d’admiration à Noël Dolla, dont je n’avais vu qu’une toile. Après des mois d’échanges épistolaires ou téléphoniques, il m’invita à venir passer une semaine chez lui, à Nice, pour en découvrir plus. Sur sa moto qui nous éloignait de l’aéroport, tandis que je le serrais (il en était gêné), apeuré dans les virages de la promenade des Anglais, Noël m’informa que nous n’irions pas chez lui, mais directement à la galerie de Christine Le Chanjour, qui vernissait une exposition. À peine le pied posé à terre, il me poussa dans le vestibule de la galerie, dont l’entrée était barrée par deux de ses étudiantes en grande conversation. Ainsi, je fis la connaissance de Ghada Amer et de Tatiana Trouvé. Le lendemain, à l’heure du premier café, Philippe Ramette débarquait à mobylette, ce qu’il me sembla être un pied de téléviseur doré sur le porte-bagages. C’étaient ses Socles à réflexion, qui lui permettaient de s’élever un mètre au-dessus du sommet d’une montagne – une œuvre importante. Les jours suivants vinrent Jean-Luc Blanc, Michel Blazy, Dominique Figarella, Natacha Lesueur, Pascal Pinaud, Jean-Luc Verna et tant d’autres : j’avais 20 ans et, enfin, rencontré l’art de ma génération.

Un artiste tint immédiatement une place à part : Philippe Mayaux. J’étais saisi par son esprit, son humour, son imagination, son intelligence… mais moins par sa peinture. Je ne comprenais pas, à vrai dire, ce que Noël pouvait trouver à cette figuration criarde, moitié naïve, moitié kitsch. Cette dichotomie m’agaçait. L’artiste et l’œuvre, pour moi déjà, ne faisaient qu’un. Aimer l’un sans aimer l’autre, c’était impossible. C’était se tromper, sur l’un ou sur l’autre. Puis vint sa première exposition personnelle, « Merci pour tout infiniment », à la galerie Art : Concept, alors niçoise. En la visitant, en y restant, longtemps, tandis que les enceintes dissimulées dans le plafond diffusaient les paroles de Philippe, captées par une émission de France Bleu, j’eus une véritable révélation.

La peinture la plus juste

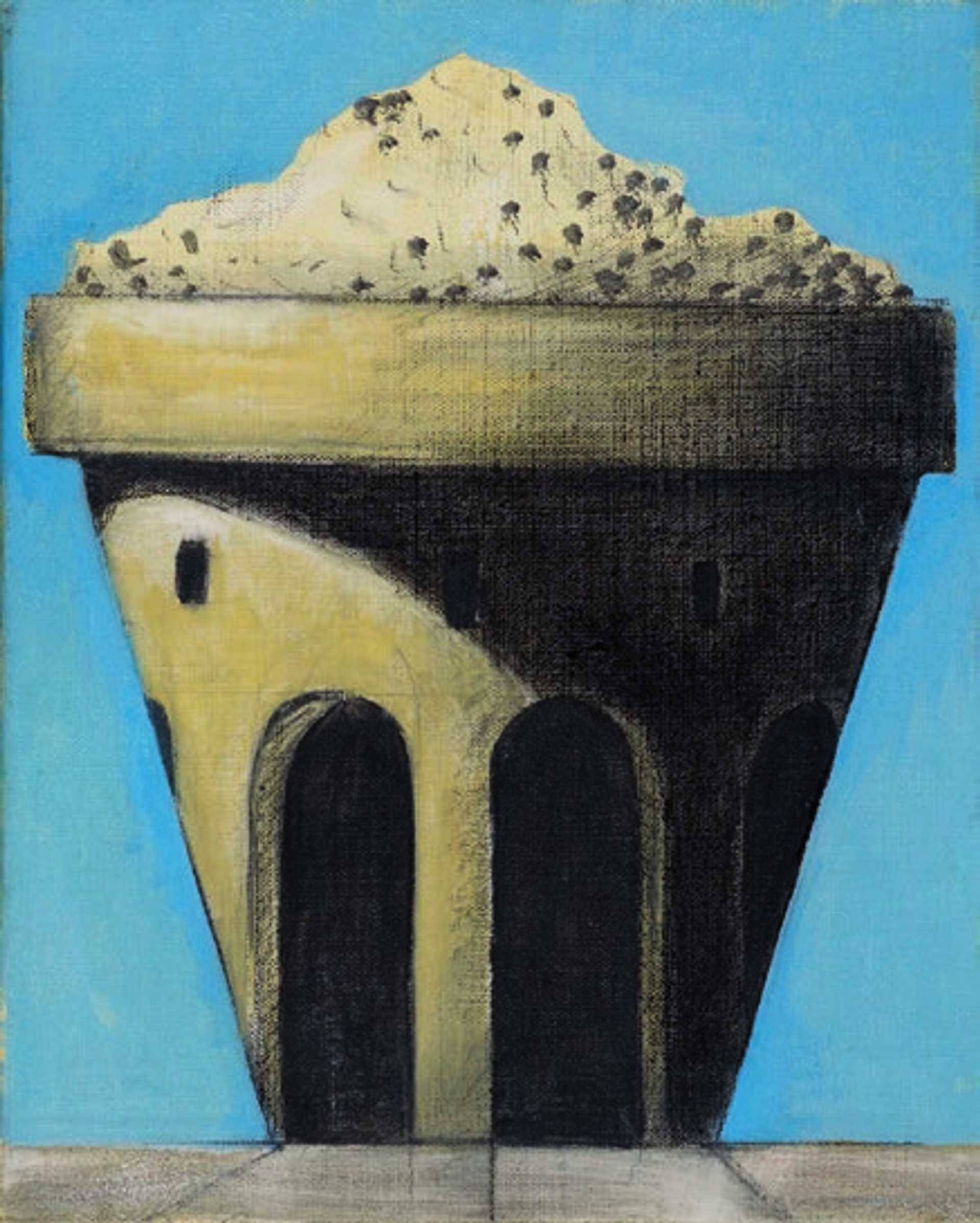

J’ai VU la peinture de Philippe et j’ai SU que c’était la plus belle, la plus profonde, la plus juste, la plus originale, la plus cérébrale et la plus exigeante qui soit. J’ai négocié avec Olivier Antoine la moitié de l’exposition, soit sept tableaux de formats divers, pour la somme alors astronomique à mes yeux de 13 000 francs, soit 2976,28 euros d’aujourd’hui, selon l’Insee. Évidemment, je n’en avais pas le premier et empruntais le téléphone pour implorer l’accord de ma mère. Mon enthousiasme balaya ses réticences : six de ces tableaux entrèrent dans sa collection; elle me laissa en choisir un, le plus petit, ce Tombeau utopique, typique des Mayaux d’alors, marqués par Giorgio de Chirico, mais profondément singuliers.

Philippe Mayaux, Tombeau utopique. Le difficile travail du chapeau (de terre), 1990, tempera et mine noire sur toile, 27 × 22 cm. Courtesy galerie Loevenbruck, Paris

Ce tableau, je ne m’en séparerais pour rien au monde, comme on dit. Pourtant, je l’ai perdu une fois, par amour, comme on dit. Plusieurs années après, Hervé Loevenbruck, qui représentait désormais le travail de Philippe, m’appela pour m’informer qu’il avait mis la main sur quelques-uns de ses tableaux anciens. En me rendant rue de l’Échaudé, à Paris, je revis le Tombeau utopique, défaillis, suffoquai, en eus littéralement le souffle coupé. Toujours élégant et généreux, Hervé accepta de me revendre le tableau sans bénéfice. Du moins, c’est ce qu’il me dit sur le moment. Et j’ai tellement envie de le croire! Cette micro architecture métaphysique dans un pot de fleurs ordinaire résume bien la philosophie poétique à l’œuvre chez Philippe Mayaux; frottée, usée, raclée vers la droite de la composition, la couche picturale est presque transparente dans la partie gauche, si mince qu’elle laisse transparaître le croquis initial à la mine de plomb, comme si la peinture était achevée, décrépite à la minute même de son apparition. Dans la partie supérieure du tableau, sous-titré Le difficile travail du chapeau (de terre) («travailler du chapeau», c’est souffrir de troubles psychiques, ne plus avoir toute sa tête…), dans la masse claire qui surplombe le pot-mausolée, des touches de noir diaphane s’étirent comme des spermatozoïdes, étincelantes promesses de vie dans un silence de mort.

Stéphane Corréard a été directeur du Salon de Montrouge de 2009 à 2015. Il a créé en 2016 le salon Galeristes, et participe régulièrement à l’émission « La Dispute » sur France Culture.