Vous avez commencé vos études par une formation théâtrale. Qu’est-ce qui vous a par la suite orientée vers les arts plastiques ?

J’ai d’abord fait beaucoup de théâtre, car je voulais devenir actrice, mais je n’ai pas été prise dans les bonnes écoles, ce qui m’a beaucoup déçue. Un jour, quelqu’un m’a donné l’idée de la scénographie, qui réunit l’art et le théâtre. J’ai donc suivi un cours à la nouvelle Hochschule Für Gestaltung de Karlsruhe, qui est liée au ZKM [Centre d’art et de technologie des médias]. J’ai été assistante à la mise en scène pendant trois ans. J’ai aussi conçu une scénographie. Mais le monde du théâtre me semblait très hiérarchisé, et le metteur en scène avait toujours le dernier mot. Je ne voulais pas être dans cette position. Puis je suis partie à Hambourg, où j’ai rencontré les artistes Anna et Bernhard Blume, et Stanley Brouwn. Cela m’a entraînée vers l’art. Le théâtre est revenu dans mon travail indirectement : je le décontextualise en utilisant les mêmes mécanismes, mais avec une plus grande ouverture.

Votre film Singspiel a été tourné à la villa Savoye, de Le Corbusier. L’exposition au Palais de Tokyo s’inspire du Théâtre du Peuple, à Bussang, dans les Vosges, un lieu porteur d’un idéal humaniste et écologique, dont le fronton indique « Par l’art et pour l’humanité ». Construire vos projets autour d’un lieu toujours différent, est-ce une méthode de travail ?

Oui, chaque fois, des spécificités s’imposent. Singspiel fait une critique de l’architecture moderne, notamment de Ludwig Mies van der Rohe et de Le Corbusier qui, dans leurs constructions, obligent les gens à vivre selon leurs propres principes. Cela rejoint des aspects de mon histoire familiale. Le théâtre de Bussang touche aussi à certaines de mes préoccupations personnelles : aujourd’hui, j’habite à la campagne, et ce qu’est la culture dans les petites villes est une question qui m’intéresse beaucoup. Maurice Pottecher [le fondateur du théâtre] voulait apporter l’art théâtral dans ce petit village. Le bâtiment est très étonnant : un simple toit porté par des piliers, qui s’est agrandi au fil du temps, avec une magnifique ouverture sur la forêt en fond de scène.

Le prologue de l’exposition, qui est également son épilogue, est un monumental déploiement de panneaux en tissu peints, suspendus parallèlement dans le hall. Chacun présente un trou en forme de disque. L’alignement de ces vides dessine comme la lentille d’un appareil photo. Il fait aussi penser à la forme du théâtre de Bussang, à travers lequel on peut regarder. Une façon d’inviter le visiteur à fabriquer ses propres images ?

C’est en effet l’image d’une lentille d’appareil photo, ce qui soulève la question de la perspective. Selon l’emplacement où l’on se trouve, on voit différentes choses. On pourrait croire qu’il y a un endroit parfait pour regarder l’œuvre, mais ce lieu n’existe pas dans ces termes. Les vides dessinent également une image du quatrième mur troué au théâtre. On peut enfin penser à une scène du film Le Charme discret de la bourgeoisie, de Luis Buñuel, lorsque des convives dînent sans se rendre compte qu’ils sont sur la scène d’un théâtre. Ces trous, que l’on peut franchir, permettent de passer de l’envers à l’endroit du décor.

« Je suis contre cette folie du monde de l’art qui consiste à produire massivement des objets éphémères en matériaux polluants pour les expositions et les foires. »

Les panneaux en tissu ont été peints à la main, avec des traces irrégulières de pinceau. Un peu plus loin, on voit une meule de foin dont la forme ancestrale rappelle celle des tableaux de Claude Monet. Est-ce une manière d’ouvrir l’exposition sur l’histoire de la peinture ?

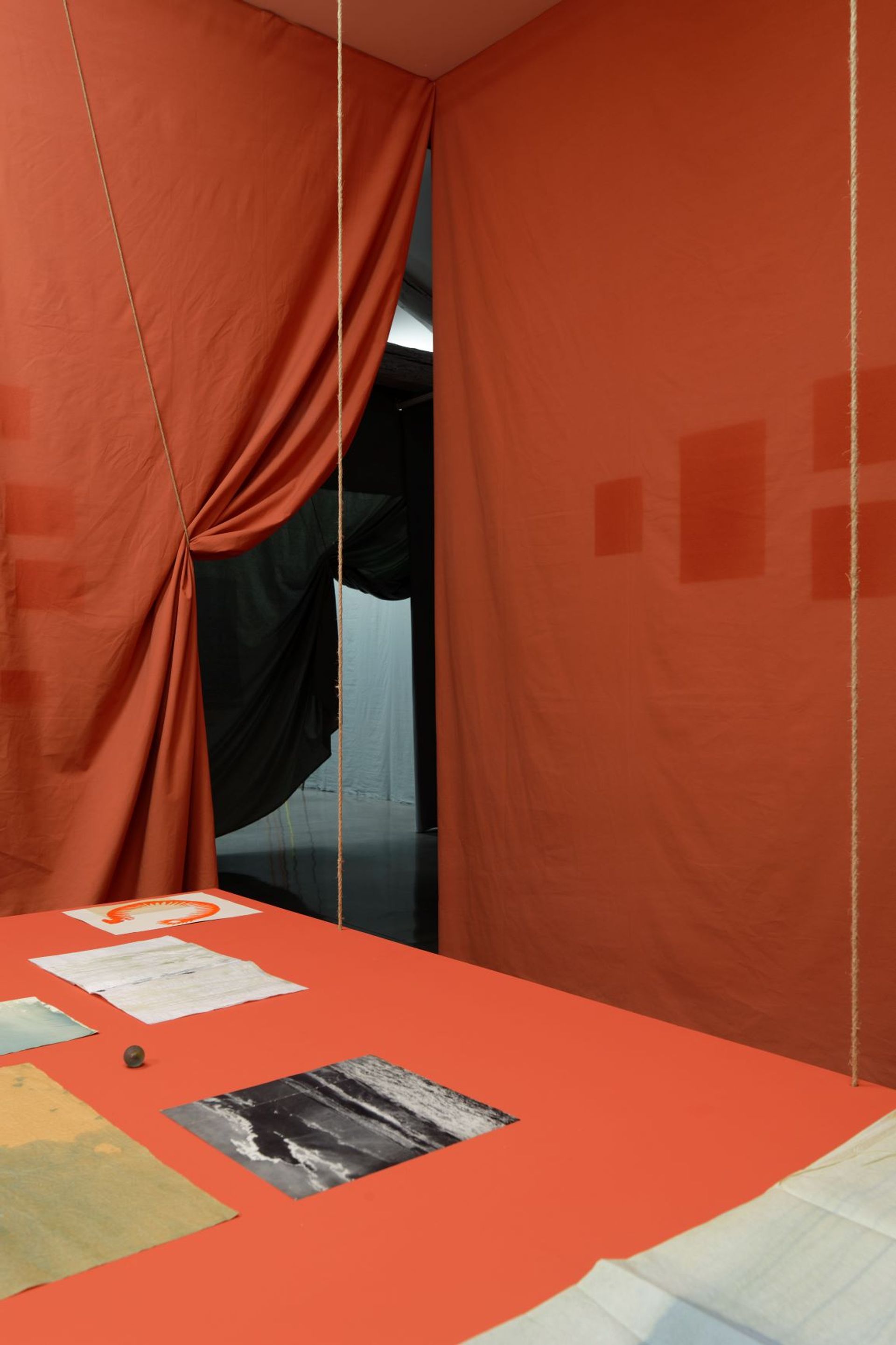

Bien sûr. D’ailleurs, je trouve l’envers de ces panneaux beaucoup plus beau que l’endroit. Ils ont une matérialité visible : la couleur traverse les tissus. Ensuite, un autre grand panneau en tissu, qui imite le rouge des galeries de peinture du musée du Louvre, présente des empreintes de tableaux disparus, et un seul dessin appuyé contre le mur : un homme portant une peau d’ours, qui crée un lien avec le film projeté à la fin de l’exposition.

Ulla von Brandenburg, C, Ü, I, T, H, E, A, K, O, G, N, B, D, F, R, M, P, L, II, 2019, tissus teints, cordes, film super-16, couleur, son. Courtesy de l’artiste et Art:Concept, Paris/Meyer Riegger, Berlin, Karlsruhe/Pilar Corrias Gallery, Londres/ Produzentengalerie, Hambourg. Photo Kunstmuseum Bonn/David Ertl

Les cinq cabanes qui se succèdent ont été construites avec des toiles que vous collectionnez et réutilisez d’une exposition à l’autre. Ces constructions évoquent les chapiteaux de cirques ambulants…

… un sujet très important dans mon travail. L’idée est que ces toiles appartiennent à une communauté nomade, que l’on voit dans le film. À chaque fois que ces gens s’installent quelque part, ils adaptent leurs constructions au lieu et au moment. Pour ce qui concerne les tissus : je chine les coupons avec lesquels sont faits les quilts, j’ai acheté les voiles blanches, les toiles rouges viennent du musée Jenisch, à Vevey, la voile orange de la Biennale de Sydney, les toiles bleues de l’Opéra de Varsovie… Ce recyclage est devenu important. Je suis contre cette folie du monde de l’art qui consiste à produire massivement des objets éphémères en matériaux polluants pour les expositions et les foires.

Ni temples ni habitations, ces cabanes peuvent faire penser à des maisons rituelles, aux lieux d’initiation ou aux refuges spirituels que l’on trouve dans certains pays d’Afrique pour les communautés, ou aux « maisons des hommes » en Papouasie. Est-ce que cela vous a inspirée ?

Avec toute l’équipe, nous nous sommes beaucoup inspirés de la Papouasie, mais aussi de beaucoup d’autres cultures et des hétérotopies de Michel Foucault. Il y a des moments dans la vie où l’on a besoin d’endroits protecteurs qui favorisent les transformations : les cabanes de l’enfance, les squats où les jeunes vont fumer…

Ulla von Brandenburg, L’Hier de demain, 2019, tissus teints et peints, œuvres sur papier et divers objets, tables en bois suspendues. Courtesy de l’artiste et Art:Concept, Paris/ Meyer Riegger, Berlin, Karlsruhe/ Pilar Corrias Gallery, Londres/ Produzentengalerie, Hambourg. Photo Mrac, Sérignan/Aurélien Mole

Tous les samedis, des performeurs interviennent dans l’espace et le modifient après leur passage. Est-ce une manière d’inscrire l’exposition dans le temps ?

Ils activent surtout des objets. Les spectateurs les voient performer dans leur lieu de vie et leurs différentes activités : dormir, travailler, avoir des rituels et danser, faire et regarder de l’art… Ils déplacent les accessoires qui sont à leur disposition, comme des nasses à poissons en osier, des couvertures en patchwork, un sablier, des craies géantes, etc. L’exposition évolue dans le temps. Les moments où les performeurs ne sont pas présents sont un peu plus énigmatiques : des poupées nues à l’effigie de chacun d’eux les remplacent alors, comme leurs doubles inanimés. Il y a aussi des shruti-box, boîtes à musique indiennes que les performeurs peuvent actionner et qui s’activent automatiquement, à intervalles réguliers, en leur absence.

D’une œuvre à l’autre, vos couleurs chaudes sont reconnaissables. Pourrait-on imaginer qu’elles vous viennent de la pellicule 16mm avec laquelle vous réalisez vos films ?

Ce sont surtout des couleurs que j’aime ! Les costumes que portent les comédiens et les figurants dans le film ont tous été teints dans mon atelier. J’ai repris les mêmes cou-leurs pour les panneaux de l’œuvre monumentale à l’entrée de l’exposition. Je voulais créer une harmonie d’ensemble. Si j’aime réutiliser les objets, c’est aussi pour toutes les empreintes et les traces que le temps a posées sur les choses. La notion de nostalgie est souvent évoquée à mon propos, ce qui est justifié. Mais je parle tout autant du présent et d’un futur possible.

« Si j’aime réutiliser les objets, c’est aussi pour toutes les empreintes et les traces que le temps a posées sur les choses. »

À vos débuts, vos films étaient en noir et blanc, et vos grandes installations théâtrales en couleurs. Puis vous avez commencé à réaliser des films en couleurs. Pour quelle raison ?

Chaque œuvre est la suite de celle qui précède. L’exposition au Palais de Tokyo est un contrepoint à mon projet pour le prix Marcel Duchamp [en 2016], qui était très blanc, très aseptisé. Avant, je m’efforçais d’être beaucoup plus stricte, je pensais que la couleur risquait de détourner l’attention, alors que je voulais réduire l’image à son minimum. Aujourd’hui, je me dis simplement que c’est dommage de renoncer à la couleur, que j’aime tellement ! Je filme toujours avec de la pellicule, car ce matériau a quelque chose de chimique : on le développe, on peut le manipuler – cela rejoint la question de l’artisanat.

Ulla von Brandenburg, Le soleil te regarde, 2018, structure en bois, tissus teints, corde. Courtesy de l’artiste et Art:Concept, Paris/ Meyer Riegger, Berlin, Karlsruhe/ Pilar Corrias Gallery, Londres/ Produzentengalerie, Hambourg. Middelheimmuseum, Anvers, performance de Benoît Résillot, photo Tom Cornille

À la fin du parcours, un film raconte le départ d’une communauté dans la forêt, à la suite d’un gourou. Ce film semble cristalliser tous les éléments qui précèdent, comme si l’exposition était une sorte de making of du film. En même temps, il y a un effet de boucle qui permet de repartir au début du parcours, comme si l’exposition était au contraire la suite du film.

Cette exposition pourrait être montée en sens inverse, en mettant le film au début du parcours : les personnages quitteraient le théâtre pour entrer dans le Palais de Tokyo. Le personnage placé à l’extérieur du théâtre invite cette communauté à sortir et suggère qu’il est bon de prendre des risques, de ne pas avoir peur – tous les textes sont chantés. Le personnage de Bianca est alors capable d’ouvrir la porte, grâce à un rituel qu’elle vient d’effectuer. C’est une forme d’interrogation sur la manière dont on vit, en tant qu’individu et en société.

Comme depuis toujours, vous avez composé la musique, ici avec Anna Holveck. Avez-vous une formation musicale ?

J’ai fait du piano et j’ai aussi chanté dans un chœur. Cela me permet d’avoir les idées claires sur ce que je souhaite faire, mais je manque malheureusement d’une formation qui me permettrait d’écrire la musique. C’est la raison pour laquelle j’ai toujours besoin de travailler avec quelqu’un. Anna et moi sommes parties de Meredith Monk. Toute l’exposition est une gigantesque collaboration : avec les artistes qui ont fait les nasses en osier, avec ceux qui ont peint les poupées, avec Benoît Résillot, le dramaturge, qui a conçu les performances, avec Giuseppe Molino qui a imaginé les chorégraphies… C’est pour moi un énorme plaisir que chacun fasse sa part.

Le titre de l’exposition, « Le milieu est bleu », comporte quelque chose de musical… La dernière installation est entièrement bleue, très atmosphérique, comme si elle donnait son titre à l’exposition… mais à la fin !

C’est vrai ! Ces mots viennent du texte du film. Le bleu, c’est l’infini. Donc la phrase ne fonctionne pas, car il n’y a pas de milieu dans le bleu. Dans cette dernière installation, les objets que l’on a vus auparavant, ainsi que d’autres objets, sont comme lâchés, abandonnés ou rendus à leur liberté dans la mer.

Ulla von Brandenburg, Sweets, Quilts, Sun, vue de l’installation au Kunstmuseum, Bonn, 2018-2019. Courtesy de l’artiste et Art:Concept, Paris / Meyer Riegger, Berlin, Karlsruhe / Pilar Corrias Gallery, Londres / Produzentengalerie, Hambourg. Photo Kunstmuseum Bonn/David Ertl

Le fait que ces objets s’animent au moment où ils coulent est paradoxal…

Je leur donne la possibilité d’une autre vie, dans une sorte de lâcher-prise. Bertolt Brecht et William Shakespeare ont chacun pratiqué cette mise en abyme qui consiste à se mettre à la fois à l’intérieur et à l’extérieur : une manière de dire que tout cela n’est qu’une exposition dans un musée. Je me suis beaucoup inspirée du cinéma expérimental : j’ai fait ces images avec une caméra Bolex, comme la réalisatrice Maya Deren dans Meshes of the Afternoon [1943] et comme beaucoup d’autres : j’ai même utilisé du matériel qui peut aller sous l’eau pour filmer, avec un caisson étanche et un hublot ! On voit un miroir tomber à plusieurs reprises, je montre la manière dont tout cela a été fabriqué…

Cette salle est assez réconciliatrice : les objets terrestres plongent dans l’eau, les choses animées et inanimées se confondent presque…

C’est la volonté de relativiser les choses. La culture est une transformation que l’on imagine par peur de la mort. Nous avons besoin de rituels.

« Ulla von Brandenburg. Le milieu est bleu », 21 février - 17 mai 2020, Palais de Tokyo, 13, avenue du Président-Wilson, 75116 Paris,