En 2020, Christo emballera l’Arc de triomphe, à Paris, en parallèle d’une exposition consacrée à ses années parisiennes au Centre Pompidou. À Marrakech, le musée Yves Saint Laurent révèle une série de dessins et collages inédits sur le corps féminin.

Vous utilisez le mot « empaquetage » pour désigner beaucoup de vos projets. De quoi s’agit-il ?

Ce terme ne désigne qu’une partie de mon travail : le tissu et la corde permettent de travailler rapidement pour réaliser des œuvres éphémères et vulnérables. Il s’agit, littéralement, d’empaqueter des objets, des monuments, mais cela traduit surtout le caractère nomade de mon travail. Dans The Running Fences, The Umbrellas ou The Gates, de nombreux autres matériaux entrent en jeu. Il y a toujours beaucoup de choses à préparer en amont des projets, mais à la fin cela va très vite.

Comment définissez-vous ce caractère nomade dont vous parlez ?

Je n’envisage jamais les choses sous un angle psychologique, mais ces projets parlent de ma liberté. Ils ne peuvent être achetés, conservés, je ne les possède pas, personne ne les possède, ils sont parfois si grands et fragiles qu’ils sont au-delà de la notion de propriété, comme une sorte d’humanité… C’est un peu la trajectoire de ma vie et de celle de Jeanne-Claude [sa femme et collaboratrice, décédée en 2009]. Les œuvres ont leur propre existence, et leur temps indéniable : on ne peut pas retourner en arrière. Chacune est unique : The Iron Curtain en 1972, The Reichstag en 1995…

« En cinquante ans, Jeanne-Claude et moi avons réalisé vingt-trois projets, et on nous a refusé l’autorisation pour quarante-sept autres. Pour des artistes, c’est difficile à comprendre, mais pour des architectes, c’est très fréquent. »

Vous avez très tôt mené en parallèle des projets à petite et à très grande échelles.

À partir de 1958, j’ai empaqueté des boîtes de conserve que je rassemblais par cinq ou six; cela s’intitulait Inventory. Ensuite, au début des années 1960, je suis passé aux barils, puis aux projets monumentaux pour lesquels j’ai commencé à utiliser des toiles plus ordinaires. Enfin est venu le plastique, qui me permettait de montrer ce qu’il y avait à l’intérieur. À partir de 1961, j’ai conçu des projets en extérieur pour des bâtiments publics, des prisons ou un parlement – il m’a fallu attendre trente ans pour le Reichstag. Le premier empaquetage était prévu pour la Galleria nazionale d’Arte moderna de Rome en 1965, dont la directrice, Palma Bucarelli, était une amie, mais il n’a pu avoir lieu. Lors de la grande exposition de William Rubin en 1967, « Dada, Surrealism and Their Heritage », j’ai eu le projet d’emballer le Museum of Modern Art, à New York, mais nous n’avons pas obtenu l’autorisation. Je n’ai donc pu empaqueter mon premier bâtiment public qu’en 1968 : la Kunsthalle de Berne, grâce à son jeune directeur Harald Szeemann.

Cette diversité dans votre œuvre est-elle liée à votre histoire personnelle ?

Oui, bien sûr. Après la révolution hongroise en 1956, je me suis échappé d’un pays communiste [la Bulgarie] pour rejoindre Vienne en 1957. J’étais réfugié politique, seul, parlant uniquement le russe et le bulgare. Étant à moitié tchèque, j’avais aussi pensé rester à Prague, mais finalement j’ai essayé de gagner Paris par Genève, avec l’aide des Nations unies. J’y suis arrivé en 1958. J’étais étudiant en art à l’Académie des beaux-arts de Sofia, une formation très classique : il fallait étudier huit ans, dont quatre premières années généralistes avec, au programme, la dissection du corps humain. Quand je me suis enfui, j’étais en quatrième année, je n’avais pas encore choisi ma spécialité. Ma première exposition personnelle a eu lieu à Cologne en 1961, chez un jeune marchand installé près du port. Dans la galerie, il y avait des voitures emballées. Pour que les gens aient quelque chose à voir le lundi, quand la galerie était fermée, Jeanne-Claude et moi avons décidé de faire un empaquetage dehors, Stacked Oil Barrels and Dockside Packages. C’était notre première collaboration et notre première œuvre dans l’espace public en extérieur : un mur de bidons d’essence, précurseur de celui de la rue Visconti [en 1962]. Et les premiers articles sur mes travaux venaient de critiques en architecture!

Vous revenez toujours à cette proximité avec l’architecture! D’où vient le financement de vos grands projets ?

Nous avons créé une holding établie dans l’État de New York et l’État du Delaware pour construire nos projets, vendre nos œuvres et les racheter, la CVJ Corporation (Christo Vladimirov Javacheff). Ensuite, nous avons ouvert des filiales dans chaque pays où nous faisions un projet : en Allemagne pour le Reichstag, en France pour le Pont-Neuf, en Italie pour Floating Piers, au Japon pour The Umbrellas… L’argent vient de la vente par la maison mère d’œuvres d’art que je fais de mes mains. Je n’ai pas de galerie. Jeanne-Claude et moi sommes les plus grands collectionneurs de notre œuvre, tout est entreposé à Bâle. Cela permet de garantir le financement des grands projets auprès des banques : City Bank, Bank of Lichtenstein, Deutsche Bank et, récemment, Crédit Suisse. Après The Gates, nous avons même reçu un appel de la Harvard Business School qui voulait enseigner « le cas Christo et Jeanne-Claude » : la façon dont nous finançons nos projets!

Comment préparez-vous ces grands projets ?

Comme des aéroports, des gratte-ciel ou des ponts, avec des ouvriers et non des artistes performeurs. Nous devons louer un endroit, payer des millions de dollars, organiser la sécurité, les services nécessaires.

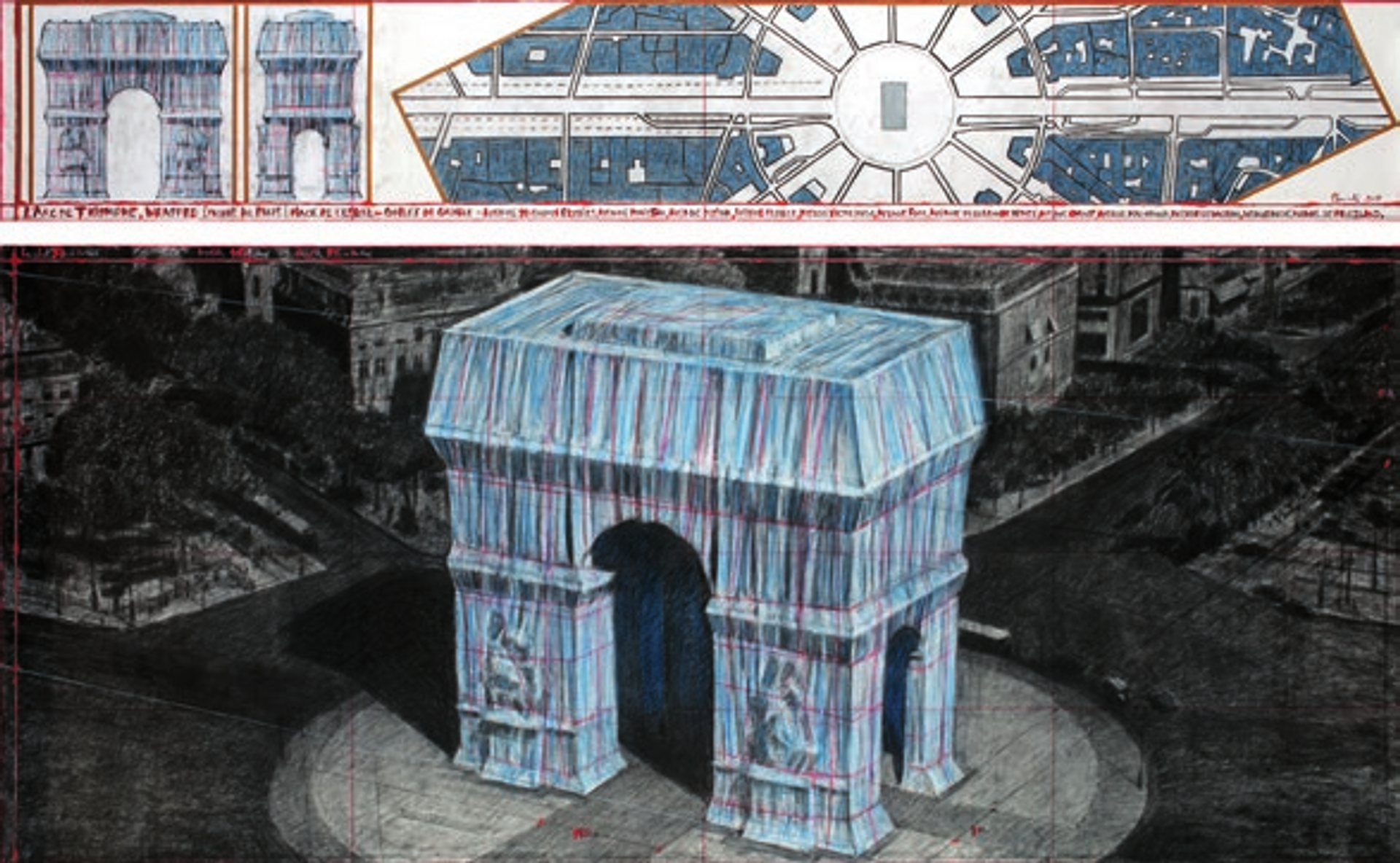

L'Arc de triomphe

Christo, L’Arc de triomphe emballé place Charles-de-Gaulle (projet), 2019, pinceau, craie, pastel, peinture émail, carte dessinée à la main sur vélin, ruban adhésif. © Christo. Photo André Grossmann

Comment le projet de l’Arc de triomphe vous est-il venu ?

Quand Bernard Blistène [directeur du musée national d’Art moderne] a accepté de montrer la documentation du Pont-Neuf, nous avons décidé d’une exposition sur nos années parisiennes (1958-1964). Il m’a demandé aussi si j’accepterais de faire quelque chose hors du Centre Pompidou. J’ai répondu que le seul endroit envisageable était l’Arc de triomphe. C’est un projet très personnel. Ce lieu m’a beaucoup frappé à mon arrivée à Paris en 1958. C’était l’époque du retour au pouvoir du général de Gaulle, puis du putsch des généraux en Algérie. Et il y avait toujours ce monument en haut des Champs-Élysées. J’ai réalisé un photomontage sur l’Arc de triomphe en 1962; il existe même deux négatifs de Harry Shunk montrant un de mes empaquetages de nuit, vu depuis l’avenue Foch.

Aviez-vous déjà reçu l’autorisation de réaliser ce projet au moment du pillage de l’Arc de triomphe en novembre dernier ?

La demande était engagée, mais les événements l’ont certainement favorisée. Il faut dire aussi que, d’une certaine manière, tous nos projets se révèlent à nous. Nous ne savions pas vraiment ce qu’étaient le Reichstag ni le Pont-Neuf. Il y a beaucoup de choses très complexes dans tout cela, c’est précisément ce qui est excitant.

Voyez-vous ce projet comme une protection du lieu, ou un hommage ?

Nous allons travailler avec un textile industriel, un propylène argent bleuté, et de la corde rouge que nous ferons installer par des escaladeurs professionnels. Comme pour le Pont-Neuf, tous les passants pourront assister au spectacle de la préparation. Ce sera une peau sur le bâtiment, qui sera en mouvement permanent, gonflée par le souffle du vent comme la voile d’un bateau et animée par la lumière du soleil.

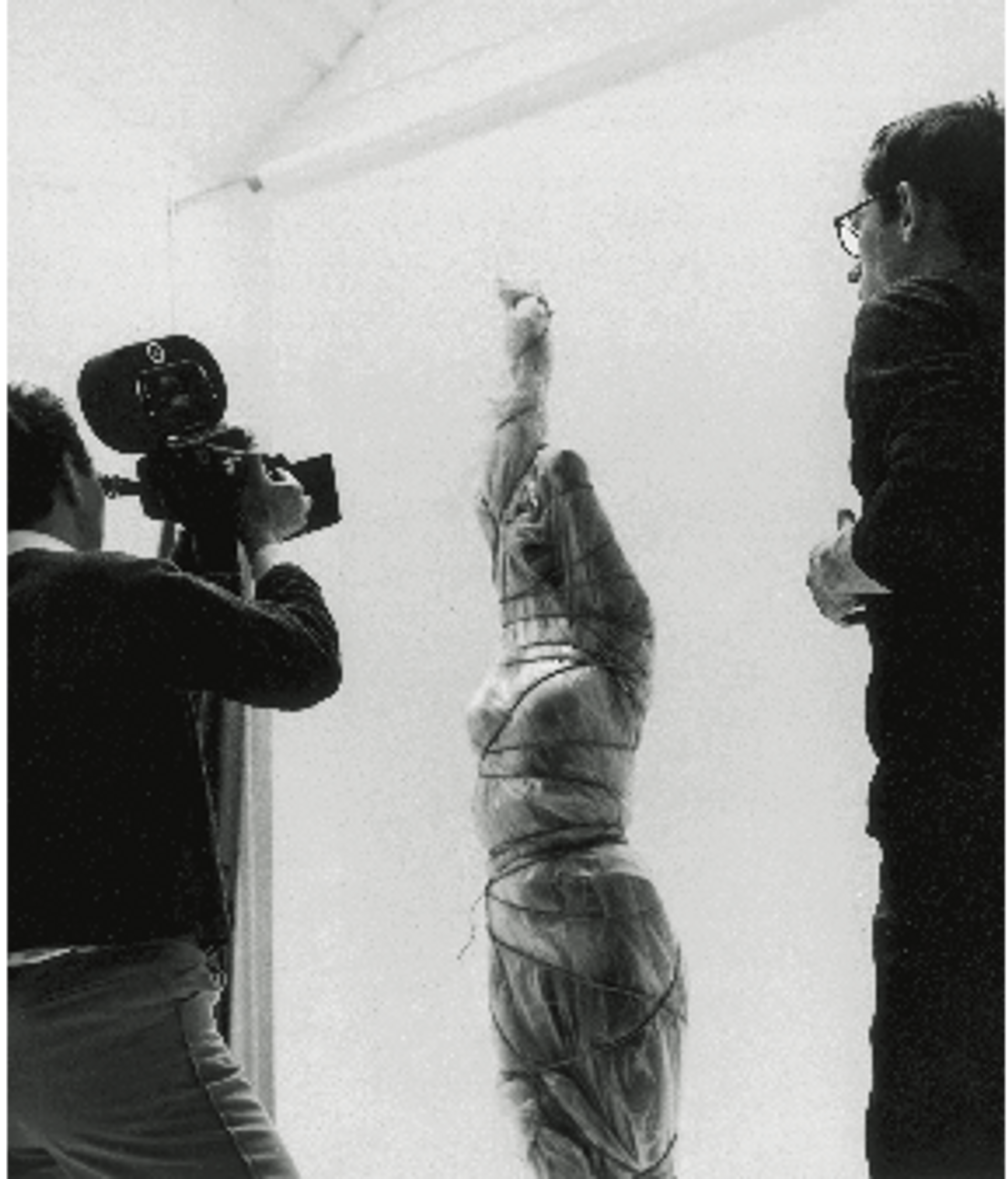

Charles Wilp (à gauche) filmant la Femme emballée de Christo, Londres, 1963. © Christo. Photo Anthony Haden-Guest

À Marrakech, l’exposition « Femmes », orchestrée par la commissaire Mouna Mekouar, montre un aspect plus intime de votre œuvre. Pourquoi exposer ces travaux pour la première fois ?

Toute ma vie a été faite de rencontres, et j’adore ça! Il y a tout juste un an, j’étais à Londres pour une exposition aux Serpentine Galleries. Le dernier jour, je prenais mon petit-déjeuner à l’hôtel. Juste avant de partir pour l’aéroport, le concierge me donne une lettre écrite par un homme qui me racon-tait avoir été ouvrier sur le chantier de Running Fence. C’était Madison Cox, le mari de Pierre Bergé, et il m’invitait à exposer au jardin Majorelle. Mon assistante, Lorenza Giovanelli, a suggéré que l’on montre cet aspect de mon travail, du début des années 1960, dont une grande part n’a jamais été exposée.

Au début des années 1960, j’ai empaqueté des femmes, telles des sculptures éphémères. La première fois, c’était dans un appartement qui appartenait à Yves Klein, j’ai fait appel à certains des modèles qu’il utilisait pour ses Anthropométries. Klein ne s’intéressait pas à ce travail; en revanche, il avait de l’intérêt pour mes compétences de peintre académique! D’ailleurs, il m’a commandé un grand portrait de lui et de son épouse pour leur mariage, que nous avons fait à quatre mains et qui est resté inachevé car il est mort avant. Puis il y a eu deux autres expositions des Femmes, photographiées par le collectionneur Charles Wilp, à Düsseldorf à la Galerie Schmela en 1962, et à Londres en 1963. À l’Institute of Contemporary Art à Philadelphie, en 1968, nous avons emballé sept femmes sur un piédestal comme s’il s’agissait de sculptures de marbre. Ensuite nous avons arrêté la série.

« Comme pour le Pont-Neuf, tous les passants pourront assister au spectacle de la préparation. Ce sera une peau sur le bâtiment, qui sera en mouvement permanent. »

Ces corps gracieux et délicats n’ont rien de provocant – rien à voir, par exemple, avec le body art…

Rien du tout. Nous avons toujours mis beaucoup d’humour dans nos projets; même dans le « rideau de fer » de la rue Visconti, il y avait de l’ironie.

Cela venait-il de la vision des statues protégées pour l’hiver dans les jardins ?

Oui, bien sûr. Il y a aussi l’exemple de la statue de Balzac, pour laquelle pour laquelle Rodin a entouré de tissu une sculpture du corps de Balzac nu. Ce sont des formes qui viennent de l’histoire de l’art : les plis angulaires de l’époque médiévale, les plis souples du baroque… Ce sont aussi des gestes simples, comme sculpter de la glaise avec les doigts.

Vous avez aussi conçu une série plus mortifère, sur des corps de mannequins de vitrine.

Mortifère peut-être, mais je ne pense pas à ce genre de choses. C’était pour Charles Wilp : il était collectionneur, il fallait donc qu’il puisse les conserver. C’est pour cela que j’ai utilisé des mannequins, que j’ai attachés à un lit. Aujourd’hui, ces œuvres appartiennent au Ludwig Museum, à Cologne. Il y a aussi une autre œuvre faite à partir d’un mannequin, que j’ai échangée avec Lucio Fontana et qui se trouve maintenant à sa Fondation, à Milan. Il a été l’un de mes premiers collectionneurs, avec une petite boîte de conserve achetée en 1958 dans une galerie allemande.

Avez-vous empaqueté des corps d’homme ?

Non, uniquement des femmes !

Vous faites toujours beaucoup de dessins préparatoires très précis, comme le révèlent les photographies des séances d’empaquetage.

Je dessine en permanence, seul dans mon atelier. Pour les grandes œuvres, tout doit être testé dans des conditions réelles. Pour les essais du Pont-Neuf, nous avions trouvé un pont du XIIe siècle à Grez-sur-Loing. Notre ingénieur s’y est rendu et a raconté que nous étions des chercheurs américains travaillant à la protection des monuments ! Le maire nous a regardés d’un air perplexe et a dit que nous devions louer le pont… Il nous a même demandé de faire enterrer le réseau électrique du village en compensation ! Évidemment, cela n’a jamais eu lieu.

La documentation de vos projets constitue une part essentielle de votre travail.

Nous avons toujours été très conscients de ce que sont les œuvres. Chacun de nos projets fait l’objet d’une importante documentation que nous stockons à Bâle et complétons avec des éléments réels : des morceaux de câble, par exemple. Pour le Reichstag, nous avions reçu l’autorisation en 1993, après trois refus ; ensuite, nous avons monté une exposition au musée de Bonn pour sensibiliser les parlementaires. Nous avons vendu toute la documentation de Running Fence à la Smithsonian Institution à Washington, et celle du Reichstag à une fondation allemande : elle occupe aujourd’hui un étage entier du bâtiment. Je porte aussi une grande attention à mes livres, que je conçois tous moi-même.

Comment avez-vous rencontré Harry Shunk et János Kender, qui ont documenté certaines de vos œuvres, dont les Femmes ?

C’était à Paris à la fin des années 1950. Harry Shunk et János Kender étaient comme notre famille. Ils comprenaient exactement ce que nous faisions, nul besoin de leur expliquer, ils avaient carte blanche. Au début des années 1960, nous avons aussi rencontré les cinéastes Albert et David Maysles, Charles Wilp, ou encore Raymond de Seynes et Ferdinand Bosch, qui ont photographié et filmé nos œuvres.

La mode et le Maroc

Vous avez très tôt fait des portraits mondains et même des dessins de mode !

Les dessins de mode, c’était pour Hubert de Givenchy. Bien avant, j’avais fait des portraits des membres réfugiés des Nations unies : à Vienne, en 1957. C’est grâce à eux que j’ai pu venir à Paris. On m’a d’abord prêté une chambre de bonne rue Quentin-Bauchart. J’ai fait des portraits d’enfants des grandes familles françaises dans leurs châteaux. C’est ainsi que j’ai rencontré Jeanne-Claude, qui était la fille adoptive de Jean de Guillebon, le directeur de l’École polytechnique. Au même moment, j’ai rencontré le jeune coiffeur Jacques Dessanges, qui m’a proposé une autre chambre de bonne, rue de Saint-Senoch, pour réaliser mes empaquetages. Au lieu de lui payer un loyer, il me demandait des portraits de ses clientes, parmi lesquelles… Brigitte Bardot ! J’ai fait trois portraits d’elle.

Un peu plus tard, vous avez même fait une robe de mariée !

À New York, au milieu des années 1960 ! Un groupe de jeunes femmes collectionneuses de Philadelphie m’a invité à participer à une exposition de groupe, « Museum of Merchandise », pour laquelle j’ai conçu deux œuvres : une grande vitrine dans laquelle on ne pouvait pas entrer, et la Robe de mariée, un énorme paquet tiré par la petite amie de l’artiste Steve Gianakos. Le vernissage, très glamour, a été commenté dans le New York Times et dans des émissions de télévision. Curieusement, j’ai gardé la plupart des dessins – que j’aimerais vendre aujourd’hui comme un ensemble.

Est-ce que la mode vous intéresse ?

Non… Je m’intéresse à toutes les belles choses mais, par exemple, je n’ai jamais rencontré Yves Saint Laurent. En revanche, dans les années 1970, je suis devenu très ami avec Issey Miyake, qui m’a acheté des œuvres.

Montrer votre travail dans un musée de mode, quel sens cela a-t-il pour vous aujourd’hui ?

Je n’y aurais jamais pensé, mais c’est très excitant. Le même genre de hasard s’est produit pour notre Mastaba d’Abu Dhabi : nous avions prévu de le réaliser au Texas et aux Pays-Bas, mais un représentant français des Nations unies venu à l’atelier en 1970 a vu les dessins préparatoires et nous a suggéré de faire ce projet aux Émirats arabes unis. Lorsque, sous le gouvernement de Raymond Barre, Louis de Guiringaud est devenu ministre des Affaires étrangères, Jeanne-Claude lui a envoyé un télégramme pour lui dire que nous voulions aller à Abu Dhabi. Et le Quai d’Orsay a organisé notre voyage en 1979 !

Au premier regard, vos Femmes ne semblent pas être des œuvres très politiques. Pourtant, au Maroc aujourd’hui, elles prennent un sens particulier.

Oui, car la censure est présente dans ce pays. Mais ce ne sont pas des choses auxquelles j’ai pensé en les faisant. Je connais bien le Moyen-Orient, nous avons passé beaucoup de temps à Abu Dhabi et à Doha, et le Maroc semble l’un des pays arabes les plus tolérants.

Quels sont vos liens avec ce pays ?

Jeanne-Claude est née à Casablanca, elle y a passé son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale. Son beau-père a été gouverneur en Tunisie. Elle aimait le désert et le Moyen-Orient, mais nous n’avions pas de raisons de retourner au Maroc. Chaque seconde de notre temps a toujours été consacrée à nos projets.