Qu’est-ce qui vous a conduite sur le chemin de l’art ?

Je voulais faire des choses qui m’apaiseraient et me permettraient d’exprimer ce que je ressentais, mais je ne savais pas que cela me mènerait à l’art. C’est en venant à Paris, vers l’âge de 13 ans – j’étais dans une école anglaise au Nigeria, qui organisait quelques voyages –, que j’ai commencé à le comprendre. Les sculptures d’Auguste Rodin, les dessins de Théodore Géricault et de Pieter de Hooch, les peintures de Gustave Caillebotte et de Caravage m’ont beaucoup touchée. Mais, dans ces musées, il n’y avait aucune référence à l’art africain. De retour au Nigeria, je me suis demandé si l’art était vraiment la meilleure solution, et j’ai pensé que l’architecture serait peut-être plus simple à pratiquer. Mais ma mère m’a dit que je pourrai faire de l’architecture en faisant de l’art. J’en ai pleinement pris conscience autour de 15 ans.

Y avait-il beaucoup d’art dans votre famille ?

On ne parlait pas d’art, mais de faire des choses. Ma mère faisait du batik pour gagner de l’argent. À la maison, nous avions les grands classiques : Emmanuel Kant, Don Quichotte, Friedrich Hegel… Il s’agissait de comprendre le monde, l’économie, l’art… On appelait ça vivre.

Qu’avez-vous appris de vos premières années de formation au Nigeria, à l’université Obafemi Awolowo ?

J’y ai passé deux ans avant d’arriver à Paris. Nous apprenions à travailler la couleur et la lumière. Puis à dessiner, en marchant dans la rue par exemple, et à modeler la terre. On nous enseignait aussi la culture des Yorubas : à la fois l’histoire africaine et les techniques classiques occidentales.

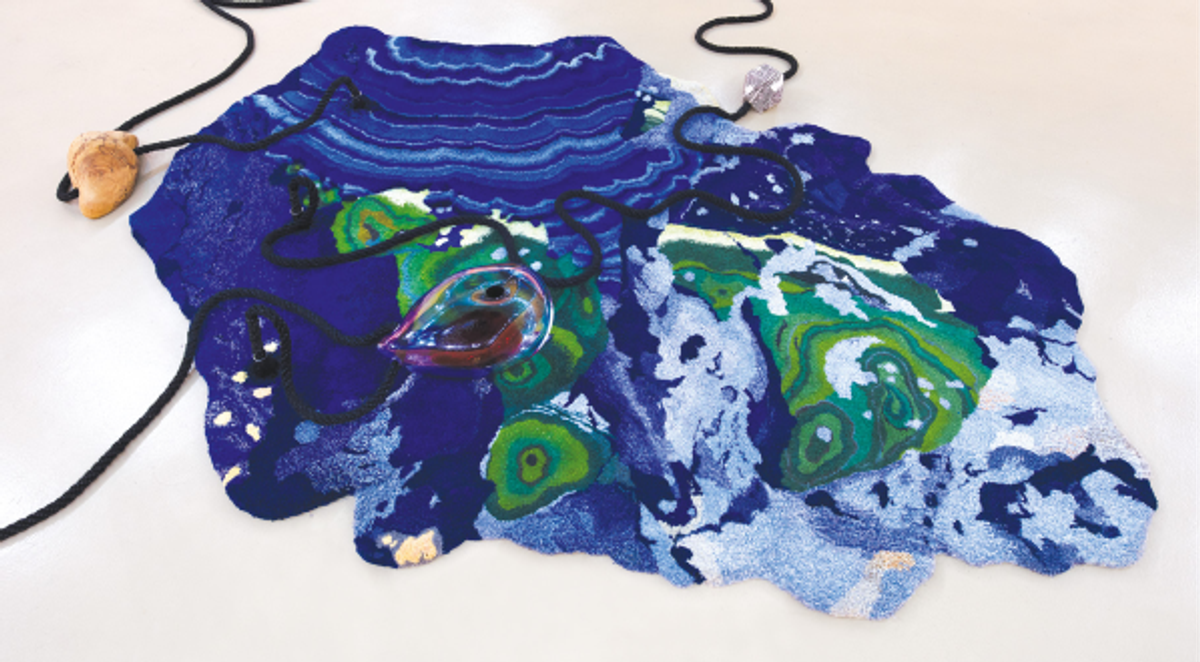

Otobong Nkanga, Post I and Post II, 2019, techniques mixtes.

© Otobong Nkanga. Courtesy galerie In Situ – fabienne leclerc, Grand Paris. Photo Jean-Christophe Lett

Vous avez été invitée à prendre part au programme « Expanding Academy » au sein de la Royal Academy of Fine Arts d’Anvers. La transmission est-elle importante pour nourrir votre pratique ?

Ce programme que nous développons est une manière d’aller au-delà des méthodes classiques. Cela prendra un ou deux ans de créer une académie dans l’académie. En tant qu’artiste, on transmet en permanence. Beaucoup de mes travaux sont des collaborations. Et j’ai donné pas mal de cours : aux Beaux-Arts de Paris pour remplacer Jean-Luc Vilmouth, à la Städelschule, à Francfort, et à la Gerrit Rietveld Academie, à Amsterdam. Cet enseignement dépasse la transmission, un rapport mutuel s’engage, des échanges qui m’intéressent beaucoup.

Quelle a été la genèse de cette exposition à la galerie In Situ – fabienne leclerc, pour laquelle vous avez invité quatre artistes à montrer leurs œuvres avec vous ?

J’ai toujours aimé inviter des gens à mes côtés. Cette année, j’ai déjà bénéficié de cinq expositions personnelles. Alors, j’ai voulu inviter des artistes dont on voit trop peu le travail à Paris. Adeola Olagunju, qui est nigériane et vit à Cologne, est photographe. Obi Okigbo est peintre et s’intéresse aux spiritualités africaines et asiatiques. Son père Chris Okigbo est l’un des plus grands poètes du Nigeria. Aujourd’hui, elle vit à Bruxelles, où elle a créé une fondation. Nous nous connaissons depuis longtemps – et nous nous sommes même rendu compte que nos familles se connaissaient ! J’ai déjà exposé à plusieurs reprises avec Bill Kouélany. Elle habite au Congo et a ouvert un centre d’art à Brazzaville, les Ateliers Sahm, qui permet à de jeunes artistes d’explorer les champs de la création et de faire de l’art. Quant à Oroma Elewa, je l’ai rencontrée cette année, et nous avons des discussions très intenses. Sa manière d’envisager la féminité africaine est très particulière, en lien avec l’économie, la sexualité et l’identité.

Obi Okigbo, The Shrine, s.d., huile sur toile, poudre de pigments, collage.

© Obi Okigbo

Qu’entendez-vous par là ?

C’est une compréhension qu’elle a de la nourriture, de l’architecture du continent africain, des relations entre les hommes et les femmes… c’est très difficile à expliquer. Les féministes blanches des années 1960, y compris les Américaines, n’ont pas inclus les femmes noires dans leur lutte pour l’égalité. On prend conscience du fait que dans différents espaces, on mène différents types de luttes, selon l’histoire et les dangers auxquels il faut faire face. Un lieu où l’on est en sécurité et où l’on peut se choisir un genre librement n’est pas comparable à un lieu où il est nécessaire de se battre pour la nourriture et l’électricité, ou parce que votre mari a été mis en prison. Dans la société africaine, l’impact de la colonisation, des migrations ou de la pollution affecte la manière dont, en tant que femme, on se débrouille à survivre et à préserver son environnement.

Parmi les cinq artistes qui exposent, quatre d’entre vous ont créé une fondation pour soutenir de jeunes créateurs. Et cela semble intimement lié à vos pratiques artistiques.

En effet, depuis les géographies d’où nous venons, nous ne nous tenons pas seuls. Nous nous voyons avec, parmi les autres. Et quand on a du succès, cela vient toujours d’un environnement qui nous entoure, qu’il soit plein d’amour ou de haine. Nous avons besoin de structures qui nous permettent de garder près de nous ceux auxquels nous voulons être liés, pour les aimer, les aider, ces gens à qui nous souhaitons donner. Créer une structure hors du monde de l’art rend possibles des connexions, des partages, et cela produit une famille d’individus que vous aidez et qui vous soutiennent véritablement. On oublie que c’est une façon de grandir. Quand on fait quelque chose de bon pour quelqu’un, il vous bénit – c’est un signe qui surpasse les relations habituelles entre les êtres. Il ne s’agit pas d’un soutien financier, cela va bien au-delà. Vous parliez de transmission, je parle d’échange.

Je ne veux pas dire des artistes que j’ai invitées que ce sont des femmes fortes, car la force ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse, c’est qu’avec les moyens dont elles disposent, elles parviennent à créer des liens qui sortent des cadres.

Bill Kouélany, Souffle, 2021, 430 briques gravées à la main.

© Bill Kouélany. Photo Baudouin Mouanda/ Vent des forêts

Où en est aujourd’hui Carved to Flow, la Fondation que vous avez créée à l’occasion de votre intervention à la documenta de Cassel en 2017 ?

Elle se porte très bien… mais cela, je ne le partage pas ! Je mets très peu de choses en ligne. Maya Tounta et moi avons ouvert un espace d’exposition à Athènes. Et, au Nigeria, dans l’État d’Akwa Ibom, dont je suis originaire, nous avons acheté un terrain de 4 000 m2, que nous avons entrepris de cultiver. Nous voulons y créer une économie en faisant pousser de la nourriture organique qui pourra être vendue dans le village à bon marché – habituellement, les légumes et les fruits sont importés du nord du pays, ce qui augmente naturellement leur prix. Au Nigeria, il y a beaucoup de pesticides, de graines hybrides qui viennent du monde entier. Trouver des graines naturelles est très difficile. Nous cherchons aussi des façons de régénérer le sol, mais nous n’en sommes qu’à la phase de test…

Comment avez-vous conçu l’architecture de l’exposition à la galerie In Situ – fabienne leclerc ?

Ce n’est pas encore fait, car j’attends d’avoir vu toutes les œuvres. J’ai visité le lieu et je vais travailler avec mes amies artistes de façon organique, pour que chaque œuvre trouve sa place. S’il y en a une qui ne va pas avec les autres, on la mettra de côté et on trouvera des solutions.

Adeola Olagunju, Ìyáb, 2021, installation vidéo couleur sur 3 écrans.

© Adeola Olagunju. Photo D.R.

Que montrent-elles ?

Bill Kouélany expose des photographies, notamment certaines dans lesquelles elle a cousu des morceaux de papier qui dessinent des corps en fragments, ou réparés. Elle réalise aussi une sculpture en briques sur place. Adeola Olagunju a choisi une œuvre qui s’intitule Transmutations et un nouveau film diffusé sur trois écrans, qui parle de renaissance, du ciel à la terre en passant par l’eau et la chaleur qui brûle – une façon de retrouver la vie. C’est difficile à expliquer ! Oroma Elewa montre des photographies accompagnées de textes courts et précis. Elle incarne elle-même ses personnages en portant des costumes : une femme qui cherche un amant, qui vit à la ville, qui sait ce qu’elle veut, ce qu’elle pense, et où elle veut aller. Obi Okigbo montre six de ses peintures, certaines anciennes, d’autres plus récentes, qui mettent en scène l’architecture tropicale et la sculpture africaine. Les couleurs sont très vives, dans des tons de jaunes. On a l’impression que c’est de l’aquarelle, alors qu’il s’agit de peinture à l’huile.

Le corps semble très présent dans vos recherches à toutes.

Ce n’est pas une recherche… Non, vraiment, je travaille avec des émotions, avec le cœur et pas avec le cerveau. Je regarde les œuvres et la façon dont elles se lient les unes aux autres. Je parle beaucoup avec les autres artistes de l’exposition, il y a de l’amour, des sentiments, des connexions… et j’accepte tout ce qu’elles veulent montrer. C’est un enchevêtrement d’émotions et de situations.

Quelles sont les œuvres que vous pensez vous-même exposer ?

J’y travaille encore ! Je présenterai deux carrousels photographiques que j’ai déjà exposés à la Tate St Ives et au Middlesbrough Institute of Modern Art. Chacun contient vingt-quatre images, imprimées sur des plaques en métal que les visiteurs peuvent tourner. Ces images montrent différents paysages du monde entier – ce sont des sites marqués de traumas, jonchés de nombreux débris… Elles témoignent de ma façon de regarder et de penser à travers les lieux et les espaces. Les deux supports sont à ma taille, ce qui permet au visiteur d’être en relation directe avec l’œuvre, par son corps et ses mains.

J’exposerai aussi des fragments de tapisserie plus abstraits sur lesquels je travaille actuellement, et quatre ou cinq dessins. Enfin, je réalise une œuvre nouvelle, un tapis, comme ceux que j’ai faits pour l’exposition au Castello di Rivoli [à Turin]. Ils sont tissés à la main et incluent des objets en verre de Murano. L’idée est que les gens puissent s’allonger dessus et s’y ressourcer.

Oroma Elewa, Tom Relax, série Area Babes and Ashawo Superstars, 2021, C-Print.

© Oroma Elewa. Courtesy galerie In Situ – fabienne leclerc, Paris

Quelle en a été la genèse ?

J’ai zoomé dans des photographies de pierres jusqu’à obtenir un paysage, que j’ai ensuite réalisé en tapisserie. Me sont venus à l’esprit les mots « soft bed, soft stone », et j’ai songé à l’idée que, lorsque l’on marche et que l’on trouve une grande pierre, on ne l’imagine pas comme quelque chose de dur, mais comme un lieu de repos. Le corps est donc présent, mais plutôt par sa position dans l’espace.

Avez-vous de nouveau travaillé au Textiel Museum, à Tilbourg ?

Oui, j’y travaille depuis 2011 avec Stef Miero, nous nous connaissons très bien. Créer ces tapisseries nécessite un important travail préparatoire. Le procédé est très lent, cela prend souvent plus d’un an, de la création du dessin au tissage final. Avec Stef, je choisis les couleurs et les fils, et il traduit et programme mes dessins pour que la machine les tisse. Nous effectuons de nombreux tests de mélanges de couleurs. Je change et j’ajuste en permanence les fils, serrés ici, détendus là, selon ce que j’ai décidé.

Les mots sont importants pour vous. Quel rôle joue l’écriture dans votre travail ?

D’abord, je n’aime pas écrire ! Je parle beaucoup de mon travail, parce que je mange art, je pense art, je dors art… En fait, j’adore écrire de la poésie, car il s’agit d’observer des émotions et des sensations : par exemple, ce que j’évoquais sur le fait de s’asseoir après une longue marche sur un rocher, qui semble dur et se révèle d’une certaine douceur. Quand j’écris un poème, je ne me demande pas si c’est proche de l’émotion que je ressens et de l’expérience que j’ai éprouvée. Les poèmes présentés sur les murs du Castello di Rivoli traduisent mon processus de pensée. C’est un peu comme le dessin, comme du morse – « morse, loss, boss… ». Cela marche également en français : « âge, sage, étage… » J’aurais pu créer une pierre en marbre, mais je voulais quelque chose de doux, donc j’ai fait une tapisserie qui a l’air d’une pierre. C’est cela aussi la poésie.

Vos dessins sont-ils également des écritures, ou des architectures ?

Quand on a beaucoup d’amour à donner, on a de nombreux amants, qui ont des caractères différents, et on n’arrive pas à choisir ! L’architecture venait pour moi juste après l’art, comme une structure de support. Je collabore souvent avec des architectes et des ingénieurs. Je m’intéresse beaucoup à la façon dont les choses fonctionnent, d’un point de vue économique, psychologique… Et le dessin, comme l’architecture, permet d’éclairer ce fonctionnement. Avec le dessin, on peut tout faire. C’est cette combinaison de différents mondes qui m’intéresse.

Au fait, je n’ai pas encore de titre pour l’exposition, je les trouve en général longtemps après la date à laquelle la galerie les demande !

… J’allais vous poser la question !

-

« Togethering », 9 janvier- 12 février 2022, In Situ – fabienne leclerc, 43, rue de la Commune-de-Paris, 93230 Romainville, insituparis.fr