Fidèle à sa pratique visuelle, l’artiste franco-algérien Kader Attia place les concepts de réhabilitation et de thérapie au cœur de la 12e Biennale de Berlin dont il est le commissaire. La réparation des « blessures » s’inscrivant pour lui dans une démarche de résistance culturelle, son objectif est d’engager les participants et le public dans un dialogue critique afin de trouver des moyens de « prendre soin du présent », de créer des voies à rebours du récit colonial et de formuler collectivement de nouvelles formes pour l’avenir. Entretien.

Pourquoi avez-vous choisi le colonialisme et son impact sur la société comme thème central de la manifestation ?

L’une des questions clés de la 12e Biennale de Berlin est de savoir comment nous parlons du colonialisme aujourd’hui, car c’est un débat qui doit être constamment repensé. Parce que les régimes impérialistes d’occupation et d’oppression n’ont malheureusement jamais cessé, tandis que les crimes du modernisme – l’esclavage, le colonialisme, le fascisme – ont laissé des blessures profondes dans le monde. L’Occident a fondé son capitalisme systémique sur l’exploitation raciste et le génocide des populations non-occidentales et de leur environnement naturel, et a fini par tourner sa haine contre une partie de sa propre population. Le modernisme était, et reste, obsédé par son propre mythe de perfection uniforme, portant les germes de l’ancien et du nouveau fascisme. Les traumatismes collectifs qu’il a produits n’ont jamais été guéris ou réparé et, par conséquent, ils hantent les sociétés. Nous devons nous demander pourquoi cette démarche n’a jamais eu lieu. Cette seule question initie un processus de réparation, tant matériel qu’immatériel. C’est aujourd’hui la grande mission que cette Biennale se fixe à travers plusieurs expositions et événements parallèles. Elle le fait en présentant différentes approches d’artistes et de collectifs, qui oscillent entre un acte discursif politique et une démarche poétique. L’art peut initier un processus d’autonomisation créative et inventive en interprétant – et donc en se réappropriant – le présent, espace-temps de l’attention et de l’émotion, et en montrant des moyens d’échapper à la manipulation dont nous sommes de plus en plus victimes, celle que le philosophe Bernard Stiegler appelle la gouvernementalité algorithmique. La société de l’information, digitalisée, dans laquelle nous vivons, nous ôte de notre souveraineté comportementale pour des raisons économiques, car l’attention du spectateur, cet imperceptible présent, est l’objet permanent du marché des comportements et de la domination impérialiste qui l’accompagne.

«Différentes approches d'artistes et de collectifs oscillent entre un acte discursif politique et une démarche poétique»

Atelier d’affiches dans le cadre de l’œuvre de Nil Yalter Exile Is a Hard Job (1983/2022), avec Nagham Hammoush et Rüzgâr Buşki, 12e Biennale de Berlin, Dekoloniale Memory Culture in the City. Photo : Silke Briel

L’art a-t-il le pouvoir de corriger les normes sociales et les idées existantes ?

Les artistes ont toujours été une composante puissante dans la société, mais ils ne pouvaient opérer que dans un cadre fixé par le modernisme et le capitalisme néolibéral. Je souhaitais trouver des moyens d’éviter ces contraintes en construisant un dialogue collectif ayant des implications politiques. C’est possible dans la vie quotidienne et en politique. Je pense qu’il est important de (re)trouver un moyen de faire dialoguer différents domaines de recherche et d’expertise. J’ai toujours vu les artistes et particulièrement leur capacité à produire ce que j’appelle le champ de l’émotion (inspiré du concept de la catharsis d’Aristote) comme pluridisciplinaires, et donc très ouverts aux autres domaines de la pensée et de la création. Je pense qu’un projet comme la Biennale de Berlin doit être diffusé non seulement physiquement dans la ville, mais aussi dans toute l’arène épistémologique de la société. Les militants, les scientifiques, les écrivains, les cinéastes, les musiciens devraient être présents dans ces expositions, pour autant que leur présence contribue à la création d’une pensée en relation avec l’autre. D’ailleurs, plusieurs performances mêlant musique et forme non tangible de l’œuvre d’art sont programmées. Comme celle du formidable artiste Uriel Orlow par exemple… ou encore le collectif « L’école des Mutants » de Dakar… Et en même temps, il faut toucher tout le monde, même ceux qui ne peuvent pas totalement décoder l’œuvre, pour créer un dialogue, un espace de rencontre et de coexistence à partir de l’art.

«J'ai toujours vu les artistes et particulièrement leur capcité à produire ce que j'appelle le champ de l'émotion, comme pluridisciplinaire»

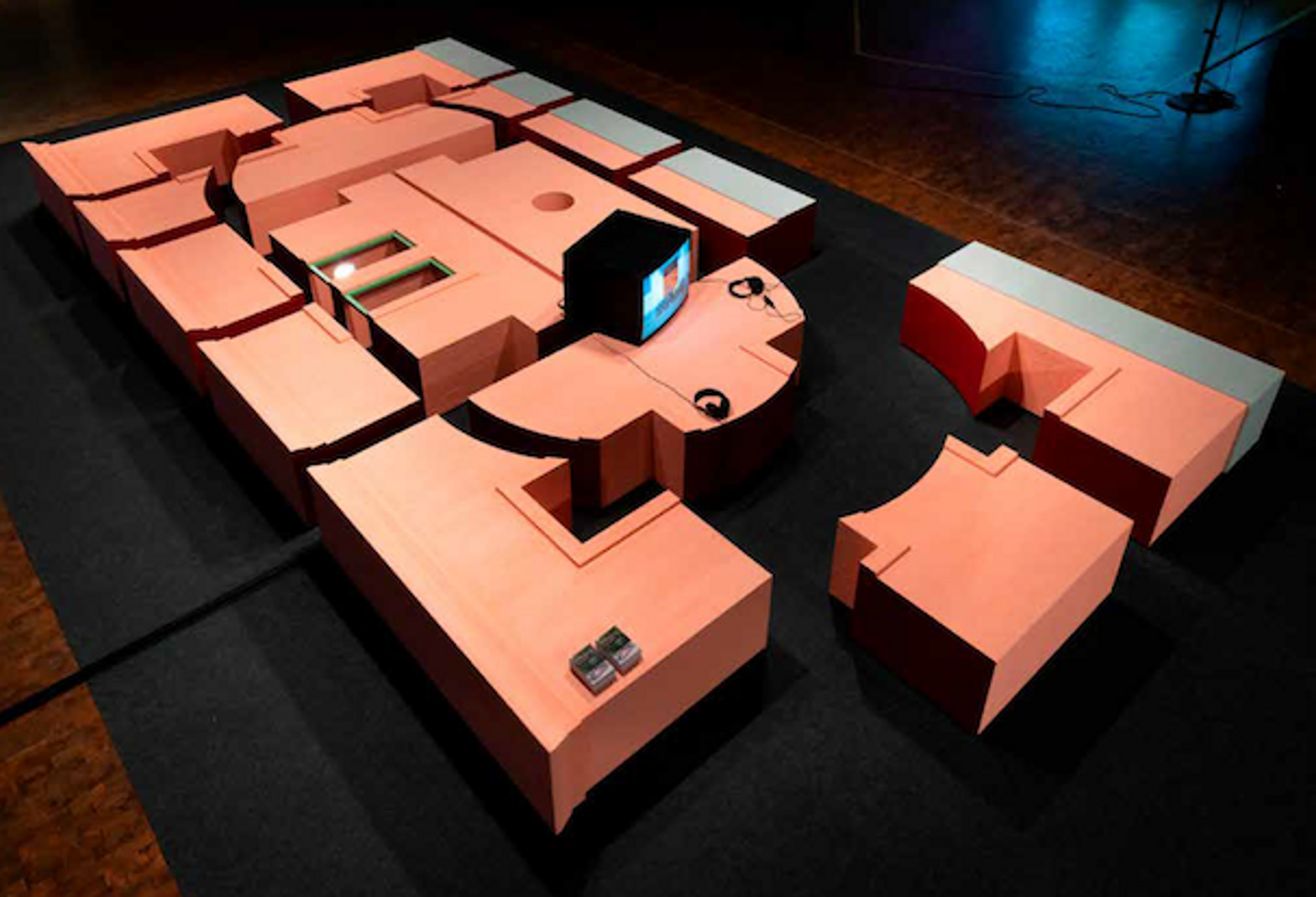

DAAR - Sandi Hilal et Alessandro Petti, Entité de décolonisation - Borgo, 2022, vue d’installation, 12e Biennale de Berlin, Akademie der Künste, Hanseatenweg. Photo : dotgain.info

Comment voyez-vous la décolonisation de l’art que vous invoquez ?

La pensée décoloniale est une réalité incontournable de notre époque. Il s’agit également d’une nécessité de réexaminer un récit historique que nous tenons pour acquis, car plusieurs angles morts subsistent. Ce que la psychanalyste algérienne Karima Lazali, appelle « l’impensé » colonial d’une part. Le rétablissement de la « vérité » ne doit pas être métaphorique – il nécessite parfois des actions, qui rendent visible le racisme systémique des sociétés occidentales à l’égard des non-Blancs, que ce soit dans l’administration, par la police et même à l’université… Le racisme est né du mythe de la race : la création de ce mythe a permis aux Occidentaux blancs d’inventer leur supériorité sur les non-Blancs. Cette supériorité est inacceptable… Mais la déconstruire est un minutieux et surtout long travail. En tant qu’artiste, je ne suis pas favorable à la censure des œuvres d’art du passé sous prétexte qu’un argument contemporain les déclare trop problématiques… Même si je pense qu’éthiquement, elles le sont. Car cela peut initier une forme de révisionnisme… Et puis ces œuvres témoignent d’une tradition encore bien ancrée. Certains musées classiques abritent des œuvres représentant des personnes et des thèmes coloniaux que nous ne devons pas effacer aujourd’hui, mais interpréter à travers un discours critique décolonial et vivant, afin d’expliquer les origines de cette iconologie. Décoloniser les arts signifie réinventer notre vision de cet héritage. La Biennale de Berlin aborde également la question de l’héritage culturel des peuples colonisés, que l’on retrouve dans tous les musées d’Occident mais pas dans leurs pays d’origine.

«En tant qu'artiste, je ne suis pas favorable à la censure des œuvres d'art du passé sous prétexte qu'un argument contemporain les déclare trop problématiques»

Binta Diaw, Dïà s p o r a, 2021, vue d’installation, 12e Biennale de Berlin, KW Institute for Contemporary Art. Photo : Silke Briel

«Nous cherchons encore un nouveau vocabulaire pour traiter les conflits contemporains, qui ne soit pas enraciné dans le colonialisme»

En conclusion, qu’est-ce qui vient après la pensée coloniale ?

Je pense que l’« après » est l’objectif : peut-être une contribution à une réinvention de la gauche. Car comme le dit très bien Enzo Traverso, « La gauche n’a jamais été décoloniale » (attention à ne pas confondre anti-colonial et décolonial… ). Je souhaite que cette discussion soit permanente et qu’elle évolue en même temps que la société. Concernant le retour des œuvres culturelles et les autres débats décoloniaux, je pense que nous devons évoluer, alimenter le dialogue avec de nouvelles idées. Car ce qui manque aujourd’hui, c’est un nouveau vocabulaire pour traiter les conflits contemporains, qui ne soit pas enraciné dans le colonialisme, mais que nous cherchons encore. C’est difficile, et c’est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de l’art et de la créativité.

« 12e Biennale de Berlin », du 11 juin au 18 septembre 2022, divers lieux, Berlin, Allemagne.