Les murs ont été peints en couleur avec, par-dessus, des affiches encadrées ou collées à même la paroi. L’ensemble appartient à Jeremy Deller, artiste britannique de 66 ans en révolte permanente contre les injustices et les absurdités politiques de son pays, mais aussi fasciné par les transformations de la culture à travers l’histoire. « J’avais travaillé avec lui à l’époque de sa carte blanche au Palais de Tokyo en 2008, explique Julien Fronsacq, commissaire de cet accrochage. Il a étudié la sociologie et en comprend parfaitement les mécanismes. C’est quelqu’un qui pose la question de notre situation dans la société et de la possibilité d’énoncer un discours critique sur celle-ci tout admettant en faire partie. »

Chez l’artiste anglais, cette indignation revendiquée passe, notamment, par la production d’affiches. C’est drôle, parfois tragique, toujours piquant et très très british. Celles exposées au Mamco traversent la période qui va de 1993 à 2021 « de la mort de Lady Di au Brexit ». Et bientôt, sans doute, à la démission de Boris Johnson.

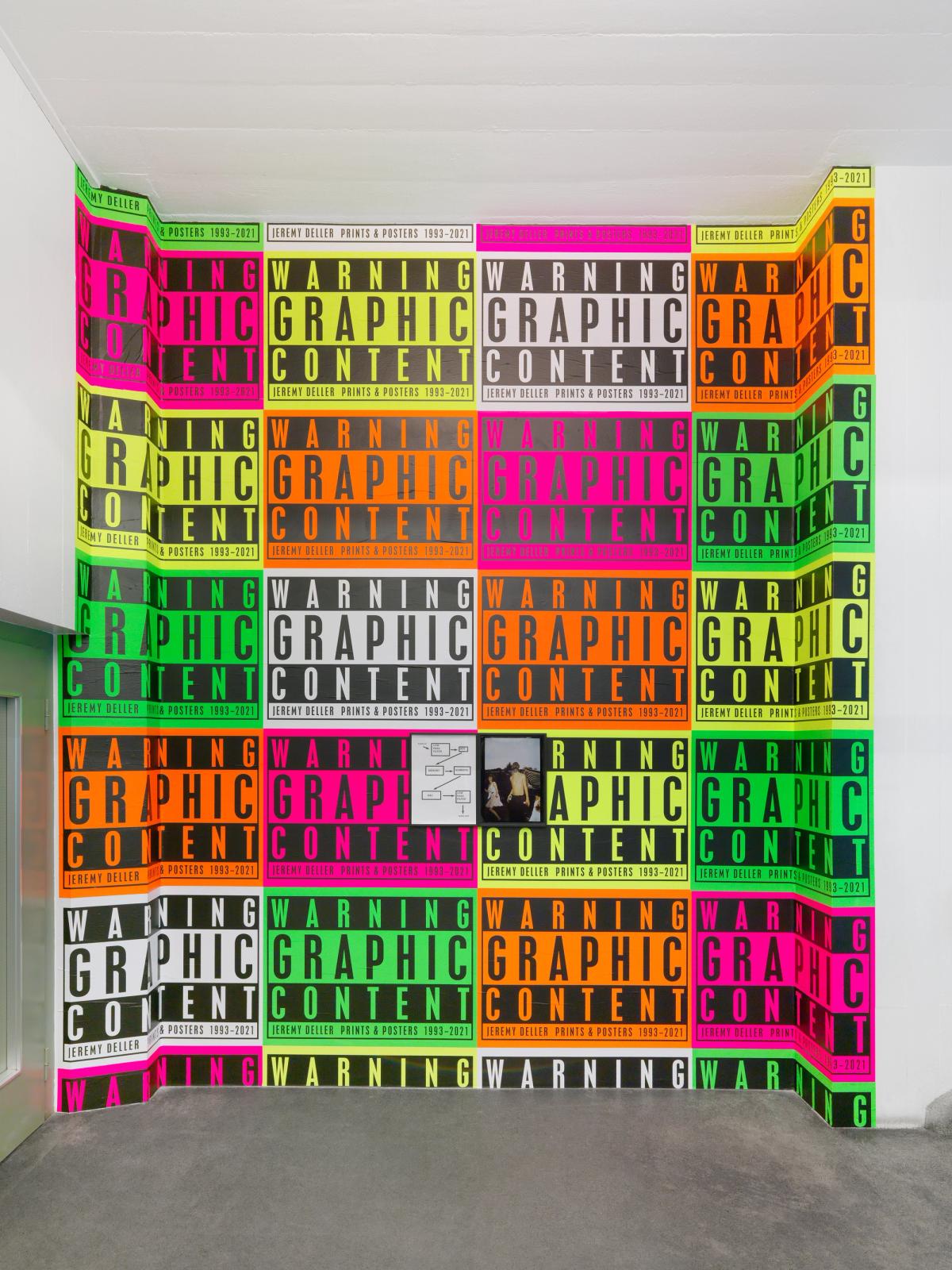

Vue de l'exposition « Jeremy Deller » au Mamco, à Genève. Photo : Annik Wetter.

Parmi les premières, on trouve celles exposées à l’occasion de « Life Live » organisée en 1996 par Hans Ulrich Obrist qui s’intéresse alors à la scène artistique britannique. Scène sur laquelle Deller adopte une position particulière. « Il est arrivé juste après la vague des Young British Artists. Jusqu’au Prix Turner qu’il reçoit en 2004, il reste une figure discrète. Comme Thomas Hirschhorn, il entretient un rapport singulier avec le marché. Il travaille la plupart du temps sur des projets institutionnels. The Modern Institute, sa galerie, se trouve, et se trouve toujours, à Glasgow et pas à Londres, continue Julien Fronsacq. Un début de reconnaissance se profile dans les années 2010, lorsqu’il entame des projets d’affiches avec les syndicats des métros londoniens et que le Barbican Centre l’expose. Le public commence à comprendre la logique d’ensemble d’un travail qui prend la forme d’une constellation complexe ».

Une pléiade où s’entrechoquent un projet post-covid de monument au pangolin doré, la casse provoquée par la rupture du Royaume-Uni avec l’Europe (« Farage in prison »), la culture des fans, les particularismes de la gastronomie anglaise (« Marmite on toast ») et les hommages à la pop music (David Bowie) et au Pop art (Patrick Caulfield). Ces strates de récits anglais qui mettent absolument tout au même niveau peuvent parfois échapper. Au point que l’artiste a demandé d’accompagner certaines œuvres de post-it explicatifs rédigés de sa main, histoire de faire comprendre au visiteur suisse des spécificités parfois très insulaires.

Comme cette affiche d’un portique de Stonehenge au-dessus duquel se déploie en arc de cercle les mots « Une Nouvelle Aube » représenté par un soleil-smiley. Le monument paléolithique est récurrent dans l’œuvre du Londonien. On se souvient de sa vidéo d’enfants sautant sur les mégalithes en version château-gonflable. Créé pendant les Jeux olympiques d’été de Londres de 2012, le trampoline artistique s’intitulait Sacrilege. Il cherchait à contrebalancer avec humour l’organisation d’un événement mondial, pompeux, cher et pas très drôle. « Je voulais juste montrer qu’en Angleterre nous savons prendre notre distance avec notre histoire et notre identité », expliquait alors l’artiste au magazine Elephant. L’année suivante, c’est la consécration : le British Council l’invite à occuper le pavillon de la Grande-Bretagne à la Biennale de Venise. L’une des grandes peintures murales exposées dans « English Magic » montrait le yacht de l’oligarque Roman Abramovitch renversé par un William Morris colossal, sorte de mix entre le dieu Neptune et Karl Marx sortant des flots. « Il y a eu un changement dans sa méthode. Son propos et son point de vue vont s’internationaliser, reprend Julien Fronsacq. En 2009, il sillonne les États-Unis en caravane. Il interroge alors la population sur leur rapport à la guerre dans le cadre d’un projet de l’organisation Creative Time. L’année suivante, il expose à l’Imperial War Museum de Londres les restes d’une voiture piégée ayant fait 38 morts dans les rues de Bagdad. »

Vue de l'exposition « Jeremy Deller » au Mamco, à Genève. Photo : Annik Wetter.

Dans une petite salle du Mamco, son film sur l’histoire de l’acid house tourne en boucle. Pour Deller, la culture rave, à laquelle la house appartient, trouve sa source dans la politique de désindustrialisation menée dans les années 1980 par Margaret Thatcher. Devant des adolescents issus de la seconde génération d’immigration, Jeremy Deller parle de cette musique « blanche » qu’ils entendent pour la première fois et pour laquelle ils ne se sentent aucune affinité. À travers le son et l’héritage du sampling, il leur montre qu’elle vient de la contestation et s’enracine dans l’underground gay de Chicago avec laquelle ces jeunes finalement s’identifient. « Jeremy Deller envisage ces transformations culturelle et générationnelle traversées par des logiques de continuité. La récurrence dans son travail, c’est l’observation de ces changements dans l’histoire et un refus d’adopter une position clivante », analyse Julien Fronsacq devant l’affiche « Prince Harry kills me ». Comme parfois chez l’artiste, l’œuvre joue avec les mots. « On sait qu’il a fait la guerre d’Afghanistan et qu’il aime chasser. Mais le prince Harry n’est-il pas aussi quelqu’un de très drôle ? », s’interroge le commissaire.

« Jeremy Deller », jusqu’au 4 octobre, Mamco, 10 rue des Vieux-Grenadiers, Genève, Suisse.