Comment s’est passée votre adolescence ?

J’habitais à Rouen et j’ai fait une scolarité quelconque. Mes parents étaient des cathos de gauche, peu intéressés par l’art. Je voulais être architecte, mais, pour eux, ce n’était pas un métier. Étant têtu comme une mule et en quête d’une autonomie totale, j’ai décidé que je me débrouillerais tout seul. Je suis devenu étudiant aux Beaux-Arts de Rouen le jour et pompiste la nuit, car on pouvait se faire plein de pourboires.

Quel a été votre premier contact avec l’art ?

Très vite, j’ai pu louer une chambre de bonne à Paris, dans le 17e arrondissement, où je passais mes week-ends. Avec mon Solex, j’allais très souvent à la Cinémathèque française, alors au Palais de Chaillot, et j’écumais les expositions, entre autres à la galerie Templon et chez Robert Delpire, à Saint-Germain-des-Prés. Comme d’aucuns vont à La Mecque, moi j’allais à la galerie Denise René, où j’ai découvert Josef Albers, Max Bill et Victor Vasarely. En y voyant une exposition sur le Bauhaus, en 1966 ou 1967, j’ai compris que je m’intéressais davantage aux formes et aux lettres qu’à l’architecture.

En 1967, une fois diplômé des Beaux-Arts, à l’inverse de graphistes helvètes comme Jean Widmer ou Peter Knapp qui ont débarqué à Paris une décennie plus tôt, vous filez en Suisse, à l’École des arts et métiers de Vevey… Pourquoi ?

En fait, grâce à mon diplôme de fin d’études, j’ai décroché le Premier Prix national avec, à la clé, une bourse d’études à Vevey. Les cours, là-bas, débutaient à 7h30 le matin et tout le monde était en blouse blanche. Il n’y avait que des étrangers : Italiens, Japonais, Français, Espagnols, Allemands, Anglais mais aucun Suisse. J’y ai appris plusieurs médiums, comme la photographie ou l’aérographe et, surtout, la rigueur.

Votre premier geste « graphique », sinon « révolutionnaire », date du 14 juillet 1968. Que s’est-il passé ?

Je rentre en France en mars 1968. Nanterre commençait déjà à gronder. Je milite, à Rouen, à la Ligue communiste révolutionnaire. À partir de mai 1968, je fais la mise en page du journal satirique L’Enragé. La dessinatrice Florence Cestac, que j’ai rencontrée aux Beaux-Arts, est devenue ma compagne. Ses parents possèdent une maison au Cap-Ferret et nous décidons, pour le 14 juillet, d’y aller avec une bande de copains. La pointe du Cap est truffée de villas très chics, une population qui vote joyeusement à droite et qui a évidemment soutenu, quelques semaines auparavant, la grande manifestation gaulliste sur l’avenue des Champs-Élysées. Toutes ces maisons arborent le drapeau tricolore. La nuit venue, l’alcool aidant, nous allons sur chacune d’elles arracher les bandes bleue et blanche pour qu’il ne reste qu’un drapeau rouge.

Le lendemain, la police nous arrête. Les RG [Renseignements généraux] ressortent des photos prises lors de manifs antérieures. Le PSU [Parti socialiste unifié] nous dépêche ses avocats, en vain. Destruction du drapeau national, il faut montrer l’exemple : 6000 francs d’amende – le paquet de Gauloises, à l’époque, est à 85 centimes –, dix-huit jours de trou – c’est Jacques Chaban-Delmas, alors maire de Bordeaux, qui signe le mandat d’arrêt –, et suppression des droits civiques. Ils ne seront rétablis qu’à l’arrivée de François Mitterrand, en 1981. À ce tarif, le militantisme me passe très vite : trop cher payé !

Ce n’est pas tout : vous êtes aussi envoyé en bataillon disciplinaire en Allemagne, ce qui vous permettra, néanmoins, de commencer votre carrière de manière originale…

Oui, dès la sortie de prison, direction Berlin : dix-huit mois sans permission. Mes parents sont tendus. Florence, elle, s’est inscrite aux Arts déco, à Paris. À Berlin, je suis plutôt bien vu : j’ai un bureau et je décore même le mess des officiers. Le soir, après mes heures réglementaires, je dessine des pochettes de disques à l’aérographe. Je commence à réfléchir en termes de systèmes et de séries. Je les envoie par la Poste à la compagnie de disques Barclay, à Paris. Mon travail lui plaît, si bien qu’elle me commande toute une collection baptisée « Jazz Héritage », du jazz « ancien », genre Oscar Peterson et Fletcher Henderson. J’ai conçu une centaine de pochettes.

« Nous avons produit de très beaux livres, comme La Véritable Histoire du soldat inconnu de Jacques Tardi. Nous ne mettons pas en avant le héros, mais les auteurs, écrivains et dessinateurs. »

À votre retour en France, en 1970, vous êtes embauché par le groupe Filipacchi et devenez directeur artistique dans la presse.

Mon vrai métier, c’est la presse. Chez Filipacchi, Florence et moi travaillons sur Mademoiselle Âge tendre, Lui, 20 Ans, Jazz Magazine… Je deviens un spécialiste du « numéro zéro » [maquette d’une future publication] : Le Point en 1972, Télérama en 1977, lors du passage du noir et blanc à la couleur; plus tard, Les Inrocks en 2010 et L’Équipe en 2017, avec sa typographie toujours penchée héritée de l’original datant de 1947.

En parallèle, avec Florence et un troisième comparse, Denis Ozanne, vous rachetez, en 1972, une librairie de bandes dessinées et vous lancez dans l’aventure Futuropolis, creuset de nombreux dessinateurs aujourd’hui phares. Racontez-nous…

D’abord, nous rachetons des BD à bas prix ou faisons du troc. À la Braderie de Lille, par exemple, nous acquérons des palettes de numéros de Pif Gadget dans lesquels nous découpons La Ballade de la mer salée d’Hugo Pratt, alors parfait inconnu, que nous vendons ensuite dans des pochettes. Le consulat de Chine, lui, nous refile des albums du Roi des singes, en chinois, que nous reconditionnons. Puis nous achetons des livres neufs : aux États-Unis, la production de la côte ouest (Robert Crumb, Victor Moscoso, Steve Clay Wilson) et les comics de la côte est (Marvel, Superman, Frank Frazetta) ; en Italie, les Fumetti (Guido Buzzelli, Hugo Pratt, Guido Crepax); aux Pays-Bas, Joost Swarte, etc. Enfin, nous commençons à éditer, en choisissant nos auteurs : Jacques Tardi, Enki Bilal, Martin Veyron, Jacques de Loustal, Jean-Claude Götting, ainsi que des dissidents du magazine Pilote, tels Gotlib, Claire Bretécher, Fred et Mandryka.

Nous avons produit de très beaux livres, comme Sweet Gwendoline de John Willie ou, en 1974, La Véritable Histoire du soldat inconnu de Jacques Tardi, un album au format des dessins originaux (30 × 40 centimètres). Le nom de l’auteur figure en grand sur la couverture et le titre à l’intérieur, en page 1. Nous ne mettons pas en avant le héros, mais les auteurs, écrivains et dessinateurs. D’ailleurs, nous ne publions pas que de la BD, mais aussi des ouvrages que nous jugeons importants, comme les livres de dingue que concevait, à ses débuts, l’artiste Edward Ruscha.

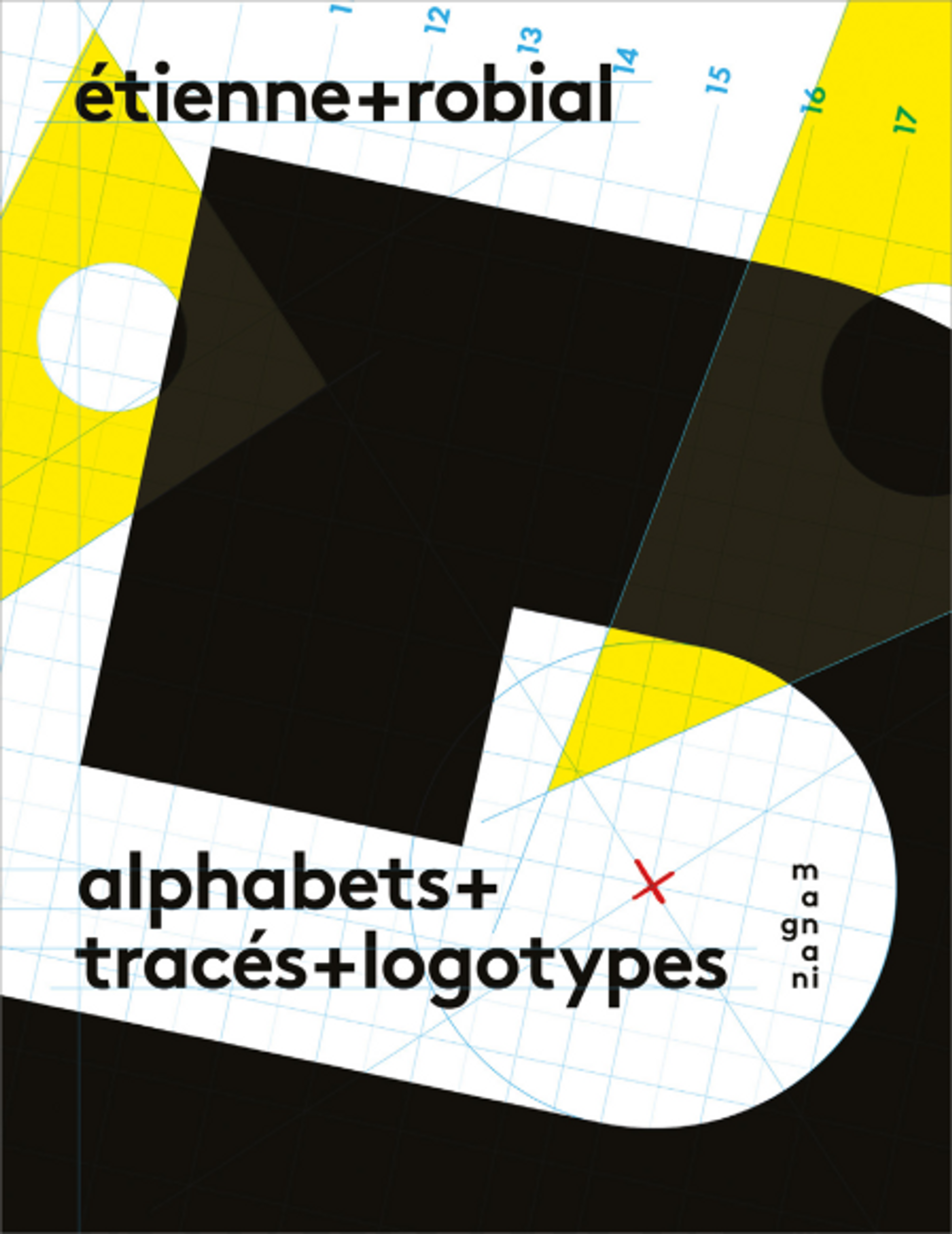

Couverture d’Étienne Robial, alphabets + tracés + logotypes, 2021. © Magnani

Vous imprimez alors uniquement en noir et blanc. Est-ce du snobisme ?

Absolument pas, c’est tout simplement une question de fric. À l’époque, imprimer en couleur coûte vingt fois plus cher et, pour être rentable, il faut tirer de 15 000 à 20 000 exemplaires. La barre pour un livre en noir et blanc est à 1 000 exemplaires. Nous avons ainsi écoulé 1000 Little Nemo de Winsor McCay – c’était énorme à l’époque. Nous sommes devenus des experts du noir et blanc. La légende veut que j’aie eu, sur mon étagère, dix-sept nuances de noir différentes… En réalité, je n’en ai utilisé que cinq ou six au maximum.

Futuropolis n’est, semble-t-il, pas qu’une librairie ?

Dans l’arrière-boutique, en effet, nous refaisons le monde chaque soir. Nous créons L’Écho des savanes avec Tardi et, avec Jean-Pierre Dionnet, Métal hurlant, puis (À suivre). C’est aussi une galerie d’exposition, où nous montrons Calvo (La Bête est morte) ou Hugo Pratt (La Ballade de la mer salée). C’était un lieu public et magique. Nous y croisions beaucoup de gens de l’image : Éric Rohmer, Alain Resnais – le dessinateur Floc’h fera l’affiche de La vie est un roman –, Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Pierre Lescure ou Chris Marker – qui me demandera, en 1977, de réaliser le générique de son film Le fond de l’air est rouge. Les chanteurs Dick Rivers, Christophe et Eddy Mitchell achetaient à tour de bras.

Quelles sont vos influences ?

La culture calviniste évidemment, à commencer par les Suisses et les Néerlandais. J’aime aussi l’efficacité du Bauhaus. Tous souhaitaient la fusion du grand Art et de l’artisanat avec un petit «a». Il n’y avait aucune différence entre produire une forme pour une peinture ou un objet du quotidien. Le peintre Johannes Itten a lancé le travail sur le cercle chromatique, qui n’était certes pas absolument nouveau, mais il a exploré les couleurs à travers les harmonies et les complémentaires. J’apprécie aussi les Néerlandais du groupe De Stijl – Theo van Doesburg et Gerrit Rietveld – et j’ai une passion pour toute l’œuvre de Max Bill.

Double page extraite du livre d’Étienne Robial, alphabets + tracés + logotypes. © Étienne Robial/Magnani

Vous avez mis en place une méthodologie basée sur « trois fondamentaux ». Pouvez-vous expliciter ?

C’est une sorte de règle du jeu, que j’appelle les trois « codes d’identification » : le code couleur, le code formel et le code typographique. D’abord, il y a la manière dont les couleurs s’harmonisent, autrement dit les accords chromatiques. Ensuite, il y a le travail sur les formes, la façon dont elles s’agencent. Enfin, les caractères typographiques et alphabets nécessaires à l’écriture, donc à la compréhension. Des alphabets, j’en dessine depuis 1967, et mes sources principales sont justement les lettres des peintres, destinées à être reproduites. On identifie une marque grâce à ces trois fondamentaux. Je pourrais même en ajouter un quatrième, qui concerne plus précisément l’audiovisuel : le son.

Cela nous amène tout droit à la télévision où vous débutez, en 1981, sur Antenne 2. Comment avez-vous atterri là ?

C’est Pierre Lescure, avec qui j’étais devenu copain, qui, appelé par Pierre Desgraupes, alors P.D.G. d’Antenne 2, m’invite à créer le générique d’une nouvelle émission de musique, Les Enfants du rock, avec Jean-Pierre Dionnet, Philippe Manœuvre et Antoine de Caunes. Nous construisons ce générique comme le « chemin de fer » d’un journal, avec la une au début, la back cover à la fin et des chapitres au milieu. Le succès est immédiat.

Puis Pierre Lescure vous embarque dans l’aventure Canal+, fin 1984. Durant vingt-cinq ans, jusqu’en 2009, vous en êtes le directeur artistique. À ce titre, vous êtes un peu l’inventeur, en France, de ce que l’on appelle « l’habillage télévisuel »…

Avant le lancement de Canal +, pour que nos expérimentations restent secrètes, nous nous étions installés à Londres. C’est là que nous avons conçu tous les « habillages » de la chaîne. Le vocable « habillage télévisuel » est une métaphore. J’ai dit à Pierre Lescure : « C’est comme un costume, je te dessine trois vestes, trois pantalons, trois chemises et trois cravates, et tu joues avec eux autant que tu veux, en les intercalant à l’envi. » Nous avons travaillé avec les premières palettes graphiques et un logiciel nommé Mirage qui faisait apparaître ou disparaître les mots. À l’époque, sur les chaînes concurrentes, les couleurs étaient arbitraires et destructrices. À l’inverse, nous recherchions une forme d’élégance, d’où cette base en noir et blanc devenue le faire-valoir de la couleur et, plus globalement, de la chaîne.

Pour Canal+, vous avez conçu 4 700 génériques. Comment gériez-vous l’unité ?

Une marque doit toujours suivre les trois fondamentaux : couleurs, formes et alphabets. C’est ainsi qu’on la reconnaît et qu’elle existe dans la continuité. La télé, ça gigote dans tous les sens. Or, il faut tout faire pour qu’il y ait une unité. D’où l’idée, par exemple, d’écrire noir sur blanc ce qui est diffusé : « foot » pour le football, « cinéma » pour les films, etc. Un carré noir et le titre, minimaliste. Ainsi, on gagne du temps : plus besoin de raconter ou d’illustrer inutilement. J’ai aussi mis en place des tracés régulateurs, des proportions, des grilles et des gabarits. Nous avons utilisé pas moins de onze alphabets différents.

Double page extraite du livre d’Étienne Robial, alphabets + tracés + logotypes. © Étienne Robial/Magnani

Outre les génériques de télé, vous dessinez moult logos : d’Unifrance à i-Télé, de M6 à TaxisG7, du CNC (Centre national du cinéma) au… PSG. Qu’est-ce qu’un bon logo ?

Ce doit être la synthèse la plus représentative de la marque, qui réunit le code couleur de la marque, son code formel et son langage typographique. Je préfère parler de « marque » plutôt que de « logotype », car cela concerne, en général, l’identité globale. Un logo sert à identifier. Un bon logo – donc une bonne marque – doit, en outre, être évolutif pour ne pas être remplacé. Le grand drame dans les sociétés, c’est que lorsqu’un nouveau directeur général arrive, il fait refaire le logo. Ce réflexe est monstrueux. Il suffit de regarder les logos des grandes marques : ce sont ceux qui perdurent. C’est le cas du secteur automobile. Il est toujours compliqué pour une marque d’être crédible, donc si vous changez sans cesse de logo, c’est pire ! Prenez Chanel : le logo, en noir et blanc, est très simple. Graphiquement parlant, on peut ensuite faire « fleurir » ce qu’on veut autour. Un logo est un identifiant : chaque fois qu’une marque prend la parole, elle doit s’exprimer avec le même alphabet, pour rester dans la continuité.

« J’ai mis en place une sorte de règle du jeu, que j’appelle les trois “ codes d’identification”: le code couleur, le code formel et le code typographique. »

Est-ce cela que vous prêchez à Penninghen (école de direction artistique, de communication et d’architecture intérieure), à Paris, où vous enseignez ?

Oui, depuis vingt-cinq ans. Comme les cuisiniers ou les architectes, nous faisons un métier de subtilités. Certes, aujourd’hui, l’ordinateur est omniprésent, mais beaucoup de choses, encore, ne peuvent être appréhendées que de visu, comme le comportement psychologique des couleurs les unes par rapport aux autres. Dans l’édition, l’aspect tactile compte aussi. Les gamins doivent prendre les livres entre leurs mains pour ressentir le sens de la fibre du papier ou son grain. Je suis là pour sensibiliser, autrement dit pour générer de la sensibilité.

Vous êtes un passionné de livres. Que pensez-vous des manuels scolaires en France ?

C’est un scandale. Ils sont très mal mis en page, ne sont jamais au même format et, surtout, pèsent 25 kilos ! En France, les manuels scolaires ont des pages à coins carrés, alors qu’ailleurs, ils sont arrondis, ce qui les rend plus résistants. Ils ont des dos carrés, alors qu’ailleurs, ils sont à spirale, ce qui permet de les ouvrir complètement pour voir les pages en totalité. Le livre scolaire est l’un de mes combats récurrents. Aux Pays-Bas, chaque ouvrage se subdivise en plusieurs cahiers, ce qui en allège le poids. Pourquoi transporter chaque jour le livre de l’année entière, alors qu’en une séance, on ne travaille que sur une ou deux pages ?

Comment le graphisme se porte-t-il en France ?

La France est un pays graphiquement sinistré. Prenez la signalétique routière : dans tous les pays, des États-Unis à l’Italie, les panneaux d’autoroute ont une écriture blanche sur fond vert. Il n’y a qu’en France que le fond est bleu, comme si on ne pouvait respecter l’uniformité internationale. Sur les autoroutes en Allemagne ou aux Pays-Bas, les poids lourds sont des chefs-d’œuvre sur roues. En France, nous avons droit à des « Mon chauffeur est sympa » en lettres autocollantes mal foutues. C’est pareil pour les voitures de police. En Belgique, elles sont splendides : jaunes fluo, on les repère illico. Chez nous, le logo « Police » est souvent coupé à « Pol », à cause de la portière, la suite du mot, « ice », se retrouvant très éloignée des premières lettres. J’ai passé des vacances à La Forêt-Fouesnant, en Bretagne. Jamais un panneau n’indique le nom de la ville de la même manière : l’accent circonflexe y est ou pas, le nom est en entier ou en abrégé, l’espacement entre les lettres varie… Bref, il n’y a pas de normes strictes. En France, il n’y a aucune culture graphique. Le graphisme ne fait pas partie de nos gènes.

Depuis2019, vous présidez la Fondation Arp, qui abrite des œuvres de Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp. Appréciez-vous le travail de ces deux artistes ?

J’aime beaucoup le travail de Jean Arp sur les formes et les contre-formes. J’ai même créé, il y a une dizaine d’années, un alphabet à son nom. Mais j’aime aussi énormément le travail de sa femme, Sophie Taeuber-Arp. Elle avait réduit les formes à des carrés et des rectangles, qu’elle disposait selon des axes orthogonaux. Au milieu des années 1920, réalisant la décoration du premier étage de L’Aubette, à Strasbourg *1, elle y a introduit l’abstraction et la géométrie. Son travail, avant-gardiste, est un chef-d’œuvre.

-

*1 Un complexe inauguré en 1928, qui regroupait un dancing, un cinéma et des restaurants.

-

« Étienne + Robial. Graphisme & Collection, de Futuropolis à Canal+ », du 10 novembre 2022 au 11 juin 2023, Musée des Arts décoratifs, 107, rue de Rivoli, 75001 Paris, https://madparis.fr/

Étienne Robial, alphabets + tracés + logotypes, Paris, Magnani, 2021, 392 pages, 3500 images, 80 alphabets et 300 logotypes ou marques, 50 euros.