En septembre 2022, le magazine américain Artforum fêtait ses 60 ans d’existence. Dans son numéro anniversaire, Rosalind Krauss, éminente critique, auteure et professeure d’histoire de l’art à l’université Columbia, à New York, se souvient de l’un de ses premiers articles, qui rendait compte, en février 1966, de l’exposition de Donald Judd à la galerie new-yorkaise Leo Castelli. « C’était ma première rencontre avec le minimalisme, et je n’y étais absolument pas préparée », écrit-elle, citant ensuite l’artiste : « La moitié ou plus des meilleurs travaux de ces dernières années ne sont ni de la peinture ni de la sculpture » (Arts Yearbook, 1965). Cette ouverture radicale du champ artistique, brouillant les repères, dynamitant l’idée même que l’on se fait de l’art dès lors que ce dernier est engagé dans une aventure expérimentale, trouve une résonance saisissante dans la rétrospective admirable que consacre le Centre Pompidou à Christian Marclay. Nourri de l’univers de Fluxus, révélé dès 1975-1977 à l’École supérieure des Beaux-Arts de Genève (aujourd’hui Haute école d’art et de design) au contact de John M Armleder, le Suisse né en 1955 à San Rafael, en Californie, a très tôt pris des chemins de traverse, veillant à ne jamais se départir d’une belle impertinence tout avant-gardiste. À New York, en 1978, il voit danser Merce Cunningham, est fasciné par la scène punk et new wave, assiste aux performances de Laurie Anderson au CBGB, Sid Vicious au Max’s Kansas City et Dan Graham au Mudd Club. L’année suivante, il fonde avec le guitariste Kurt Henry le (très duchampien) duo The Bachelors, Even. Leurs concerts enchevêtrent guitare, percussions, bruits d’objets détruits, textes chantés par Christian Marclay, projections de films au format super-8, dessins animés et films pornos… Un No Future dadaïste et pop. Et la musique, déjà, omniprésente dans toute sa production, y compris dans les plus surprenantes formes d’interprétation visuelle, telle Manga Scroll, lithographie sur rouleau de papier de 20 mètres de longueur conçue comme une partition enchaînant les onomatopées tirées de mangas japonais, créée dans sa forme performative en 2010 au Palais de Tokyo, à Paris, par le grand vocaliste britannique Phil Minton.

LE SON S’EXPOSE

Le parcours de l’exposition débute avec un accrochage de pochettes de disques assemblées entre elles ou créées de toutes pièces (Imaginary Records, 1987-1999), puis un court film (Fast Music, 1982) où l’artiste dévore littéralement un microsillon vinyle, objet utilisé ailleurs comme support graphique ou source sonore par simples frottements (Record Players, 1984). La série Body Mix (1991-1993), assemblage de pochettes aboutissant à des compositions visuelles inattendues, souvent décapantes, à la manière des cadavres exquis surréalistes, est l’une des plus réjouissantes. Chez Christian Marclay, l’économie de moyens s’avère d’une redoutable efficacité, – et l’humour n’est jamais très loin, gentiment provocateur.

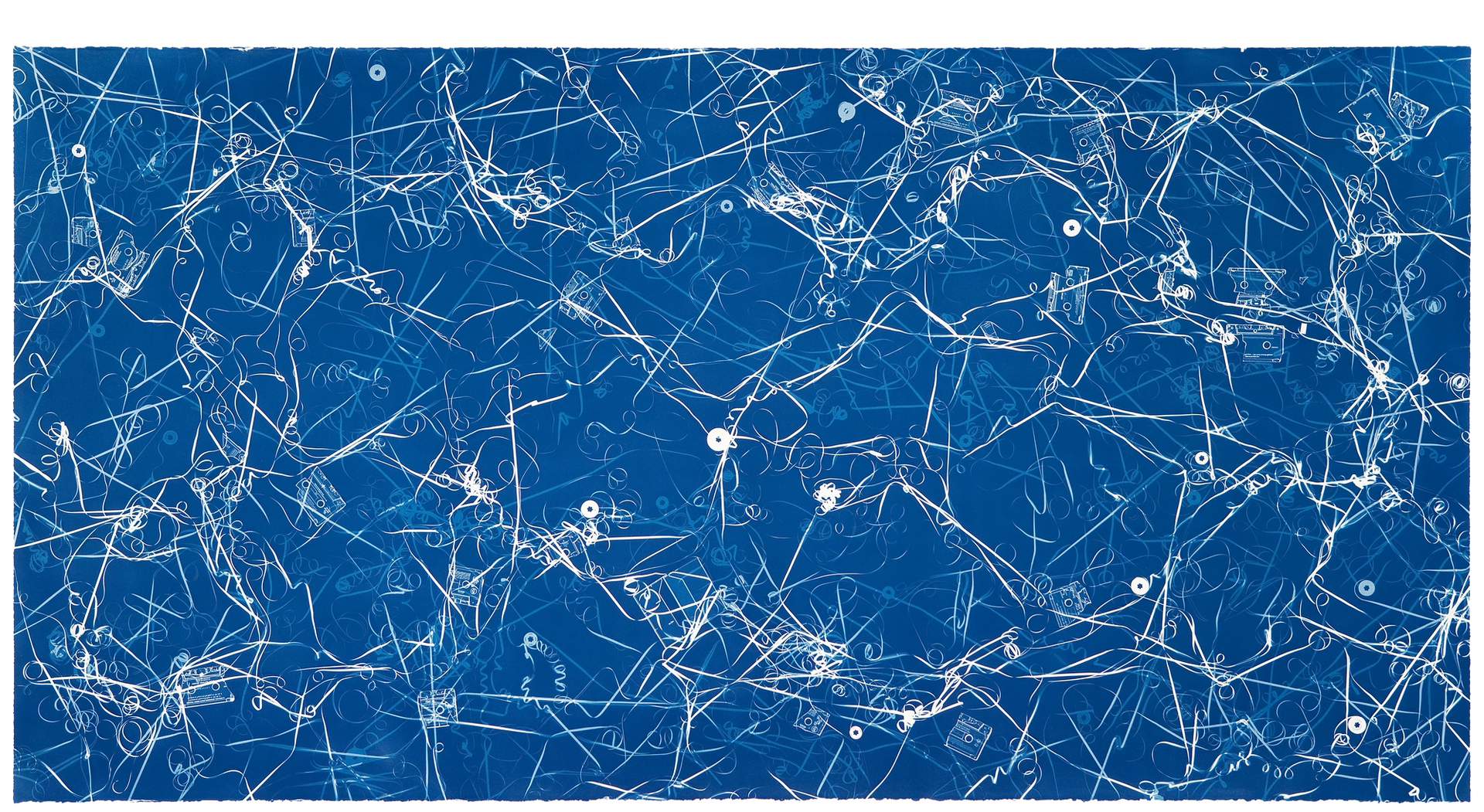

Christian Marclay, Allover (Céline Dion, Dvořák, Mozart, and Others), 2009, cyanotype, collection Steven Johnson et Walter Sudol. © Christian Marclay. Photo Christian Marclay Studio. Courtesy Second Ward Foundation

Le support du son analogique devient matière à création : Untitled, Cassette Circle (1997), sculpture dressant des cassettes audio en cercle ; Allover (Céline Dion, Dvořák, Mozart, and Others) (2009), cyanotype grand format sur papier réalisé avec des bandes magnétiques et des cassettes ; ou encore le coussin The Beatles (1989), bande audio analogique d’enregistrement des Fab Four tricotée au crochet… Machine bruitiste à scratcher, voire détruire (rencontre du hip-hop et du punk), la platine est prétexte à une expérimentation de ses potentialités, son usage fût-il peu orthodoxe. Dans la vidéo Gestures (1999), le résultat hésite entre Sex Pistols et musique minimaliste, phasing tendance Steve Reich ; le principe évoque inévitablement le piano préparé de John Cage, référence assumée. L’exercice ludique laisse parfois place à une performance glaçante. Ainsi dans Guitar Drag (2000), l’artiste traîne derrière un pick-up une guitare électrique reliée à un amplificateur placé sur la plate-forme, dont le son cacophonique devient vite insupportable : l’œuvre fait référence à un meurtre raciste commis en 1998 non loin du site du tournage, au Texas, où un Africain-Américain avait été traîné par un camion sur plusieurs kilomètres…

« Dans une exposition, il faut toujours faire des choix pour créer des correspondances, trouver une cohérence, confiait Christian Marclay le jour du vernissage. Il y a un côté ingrat dans une rétrospective comme celle-ci, qui traite de quarante ans de travaux, mais aussi le plaisir de revoir dialoguer ensemble des choses que l’on n’a pas vues depuis longtemps. Je me retrouve un peu comme un DJ mixant mes propres travaux, alors que d’habitude je compose avec des matériaux trouvés. » S’agissant du fil conducteur : « Le collage est un élément récurrent dans mon œuvre. J’ai toujours ressenti le besoin de travailler avec des choses existant autour de moi, je n’aime pas créer à partir de rien. C’est en général une réflexion sur le monde qui nous entoure, les objets, leur signification. Le collage est tout à fait naturel pour moi, et je continue de le pratiquer aussi bien en vidéo qu’en musique, c’est un processus de création. Ce qui m’intéresse dans le son, c’est son côté invisible. Nous sommes tellement obsédés par le visuel. Mais je ne veux pas donner la priorité à l’un sur l’autre. Par exemple, dans Video Quartet, on voit ce que l’on entend, même si ce que l’on entend a été réalisé pour le film en postproduction. Je crée une composition sonore avec des images fragmentaires, mais elles ont toutes la même valeur. Dans mes peintures, les éclaboussures, les gestes du peintre deviennent sonores, on peut les écouter. Dans les titres, les onomatopées sont là parce qu’elles sont dans le tableau [par exemple : Actions : Whupp Shlump Sloosh Slutch (No 1), 2013]. Le son est partout, mais on ne l’entend pas toujours. Il est là pour l’imagination. Il se manifeste de façons très différentes, y compris de manière immatérielle, il laisse une trace. Cela peut être une onomatopée, un texte, des images, des sous-titres pour les sourds et malentendants [Subtitled, 2019]. Et le silence est aussi important que le son. Dans Surround Sounds, on doit imaginer ce que l’on entend. C’est une composition sonore, mais chacun doit faire sa propre musique. Pour moi, il est essentiel d’engager le spectateur intellectuellement. Je ne suis pas un compositeur dans le sens traditionnel, j’offre une structure ou une approche, et parfois sans son ! [Rires.] Ma position en tant que créateur n’a pas besoin d’être définie, ça n’est pas important. J’ai toujours fait des compositions avec mes disques, mais mon domaine est moins catégorisé, moins défini. Ce qui m’intéresse, c’est notre relation au son dans notre vie quotidienne. Cela n’a pas besoin d’être considéré comme de la musique. L’avantage de l’art, c’est qu’il y a peut-être moins de catégories que dans le monde de la musique, on y est beaucoup plus ouvert. L’humour est aussi une façon de “briser la glace”, de mettre les gens à l’aise pour pouvoir parler de choses sérieuses. »

L’ART DE L’ORCHESTRATION

De fait, le plasticien-musicien s’est taillé en l’espace de quelques décennies une réputation d’expert ès collages visuels et sonores, avec des installations vidéo entrées au Panthéon de l’art contemporain. Si l’une de ses plus célèbres, The Clock, manque ici à l’appel (ce montage d’extraits vidéo tirés de près de 3 000 films internationaux, d’une durée de vingt-quatre heures, fut couronné par le Lion d’Or de la Biennale de Venise en 2011), plusieurs pièces majeures sont exposées au Centre Pompidou. Sur le large écran divisé en quatre séquences d’extraits de films de Video Quartet (2002), Charlie Chaplin au violon voisine avec Charlie Parker soufflant dans son saxophone comme si sa vie en dépendait, Thelonious Monk et Arthur Rubinstein sont au piano, Bob Dylan à l’harmonica, Frank Sinatra et Humphrey Bogart sifflent, Jimi Hendrix fait crier sa Fender Stratocaster face à un orchestre symphonique, avant une fanfare tonitruante où, dans un rythme crescendo, se mêlent Marilyn et La Callas, les cris de la scène de la douche dans Psychose d’Alfred Hitchcock, Ella Fitzgerald – jusqu’au bouquet final de ce florilège de sons et de lumières cinématographiques : destruction générale ! Plus récente, l’installation immersive Surround Sounds (2014-2015) orchestre sur les quatre murs d’une salle, sans aucun son, une chorégraphie graphique hypnotique d’onomatopées de dessins animés. En fin de parcours est dévoilé Doors (2022), montage virtuose d’extraits de films où acteurs et actrices ouvrent et ferment des portes, dont jamais on ne saura où elles mènent. Sous la légèreté apparente, tout l’art de Christian Marclay, plus grave qu’il n’y paraît.

-

« Christian Marclay », 16 novembre 2022-27 février 2023, Centre Pompidou, place Georges-Pompidou, 75004 Paris.