Quelle a été votre première rencontre avec l’art ?

Je parlerais plutôt d’une accumulation d’images et de situations. Enfant, dessiner m’intéressait. L’un de mes grands-pères faisait de la sculpture. À l’école primaire, nous avions un livre intitulé Sussidiario avec des extraits de littérature, des reproductions de Michel-Ange, de Léonard de Vinci... Des images très sophistiquées. Leur qualité m’avait frappé, notamment un visage du Christ par Léonard que j’avais essayé de copier. Cela a été ma première rencontre avec la création, très limitée, car, à Garessio, mon village natal dans le Piémont, il n’y avait pas de musée permettant de voir d’autres œuvres que les peintures baroques à l’église.

Fils d’agriculteurs, vous avez grandi au contact de la nature, omniprésente dans votre œuvre. L’intérêt que vous lui portez, les arbres en particulier, remonte-t-il à cette époque ?

Certainement. J’ai d’abord fait des études de comptabilité dans la ville d’à côté. Pendant les vacances scolaires, je dessinais, je sculptais. Puis je me suis inscrit à l’Accademia Albertina di belle Arti, à Turin. Mais au bout d’un an, j’ai compris que je n’y trouverai pas ce que j’étais venu y chercher. C’était une école très académique, où l’on apprenait les gestes, les techniques, à sculpter comme Alberto Giacometti ou dans le style de Henry Moore. Or, reproduire le travail d’un autre artiste, ce n’est pas affirmer sa propre personnalité. Je devais retrouver mon identité et partir de ce que je connaissais le mieux. C’est ce qui m’a incité à retourner dans mon village et à travailler avec les arbres, la rivière... Créer dans la nature offrait aussi plus de possibilités, avoir un atelier en ville était cher. Pour autant, je ne voulais pas être considéré comme un artiste dont la pratique est le bois. Je développais avant tout une réflexion sur l’art, et les discussions en la matière avaient lieu à Turin. Non loin de l’école, j’avais découvert à la galleria Sperone les artistes de la scène américaine : Donald Judd, Robert Morris... C’était alors la meilleure galerie turinoise pour l’art contemporain.

Quelle a été votre première œuvre ?

Dans le domaine qui m’intéressait, la sculpture, j’ai pensé faire ce qu’il y avait de plus simple : imprimer en négatif la forme de ma main avec de la terre glaise. Cela m’a amené à réaliser à 21 ans, en 1968, ce que je considère comme ma première œuvre significative, Continuerà a crescere tranne che in quel punto [Il continuera à pousser, sauf au point de contact] : cette main en bronze tenant un tronc d’arbre traduit l’idée que je peux influer sur sa croissance en exerçant cette force. J’étais à pied d’égalité avec l’arbre, mais dans une autre temporalité.

À quel moment et pourquoi avez-vous ressenti le besoin de fonder votre création sur une économie de moyens ?

Nous voulions nous confronter avec une réalité différente, faire écho au changement du monde après guerre. L’époque était au bouleversement des conventions, artistiques mais aussi sociales, politiques... Il y avait dans l’air l’idée d’un art minimal. Réduire au minimum les possibilités du langage, c’était créer un nouvel alphabet, à partir duquel nous aurions pu travailler. De cette démarche est né un concept formel. La simplicité des moyens correspondait également à une volonté de précision. En réduisant les moyens d’expression, on est plus synthétique, et ce que l’on veut dire devient plus clair.

Germano Celant, qui a théorisé en 1967 l’arte povera, dont vous êtes l’un des chefs de file, a écrit dans la revue Flash Art : « L’important était de corroder, graver, briser. Tenter une décomposition du régime culturel imposé. » Cet engagement, politique, écologique, ce refus de la société de consommation dans les années 1960 étaient-ils une évidence, indissociable de votre pratique artistique ?

Les artistes de ce groupe avaient en commun ce type de pensée. Il existait des règles, non écrites, définissant l’objet d’art tel que nous le concevions. Travailler avec des éléments inhabituels dans ce contexte, c’était changer la façon de voir les choses. Il s’agissait de renouveler le regard, d’affirmer une vision originale de la réalité, pas uniquement de contester. Nous voulions proposer quelque chose de positif, une utopie. Il existait alors un réseau, des lieux où se retrouver pour échanger des idées. Le monde de l’art était un village à l’intérieur du village global. Ce n’était pas organisé, il suffisait de discuter avec un artiste américain pour savoir, en quelques minutes, que nous partagions les mêmes points de vue. J’avais 23 ans la première fois où je suis allé à New York, en 1970. Un soir, dans sa galerie, Ileana Sonnabend m’a demandé si je voulais rencontrer Robert Rauschenberg, et nous nous sommes rendus dans son atelier, où se trouvait aussi Cy Twombly. Échanger entre artistes se faisait de manière très naturelle, par exemple dans un bar. Une communication directe qui a perduré jusque dans les années 1970.

Quelle relation aviez-vous avec les autres artistes affiliés à l’arte povera ?

Étant à Turin, je voyais surtout Marisa et Mario Merz, Giovanni Anselmo, Gilberto Zorio, Pier Paolo Calzolari... mais aussi régulièrement Emilio Prini, qui habitait à Gênes. Une amitié nous liait, et il n’y avait pas beaucoup de compétition sur le marché. En revanche, sur le plan des idées... Si l’un utilisait une nappe et qu’un autre décidait de faire de même, cela créait un problème ! Je me souviens d’un conflit entre Pier Paolo Calzolari et Jannis Kounellis. Le premier avait conçu une œuvre avec un petit train, objet repris par le second, mais, selon lui, en référence à Giorgio De Chirico... Kounellis et moi avions été invités à la Biennale de Tokyo et, au retour, nous sommes restés bloqués trois jours à Beyrouth. C’était avant la guerre, mais on sentait une tension dans le pays. J’avais rapporté un appareil photo du Japon, nous avons visité la ville, les vestiges romains, bu des cafés turcs... Kounellis était grec. Il ne faut pas oublier que l’arte povera n’a pas rassemblé que des artistes italiens, comme ce fut le cas au début. Pour écrire son livre Arte povera, devenu une référence, Germano Celant a sollicité des créateurs de diverses nationalités.

Vous avez dit « essayer de travailler en suivant le matériau, pas contre lui ». On pense inévitablement aux sculptures dans lesquelles vous faites apparaître les branches de l’arbre au cœur du tronc. En quoi est-ce important à vos yeux ?

Chaque matériau a des possibilités d’expression. Imposer une forme à une matière est le plus souvent une erreur. Une sculpture conçue pour être en marbre ne fonctionnera sans doute pas en bronze. Et vice-versa. À l’école, il y avait un professeur de sculpture qui travaillait surtout la terre, avec des gestes très fins, puis il faisait fondre ses pièces. Je me souviens de l’une de ses sculptures en bronze qu’il avait fait réaliser en marbre. C’était horrible ! Toute la fraîcheur du geste avait disparu. Je suis donc convaincu qu’il faut suivre le matériau. Je ne comprends pas les artistes qui déclinent les mêmes pièces en résine, en métal... Ce qui est aussi en jeu, c’est la position de l’homme vis-à-vis de la nature. Okakura Kakuzô, un Japonais qui a dirigé la section orientale du Museum of Fine Arts de Boston, a écrit un très beau texte intitulé Le Livre du thé. Il y parle d’un instrument offert à un roi, fabriqué à partir d’une branche d’arbre sacré et qui produit une musique extraordinaire uniquement lorsque le morceau joué raconte l’histoire de l’arbre, le cycle des saisons... Ainsi, suivre la matière nous donne suffisamment d’images pour comprendre la réalité. Il n’y a pas lieu de lui imposer ce qui ne serait pas juste.

Une autre fois, j’étais chez un forgeron, qui, voyant un de ses jeunes employés s’énerver sur une pièce, a dit : il ne saisit pas qu’il faut suivre le fer. C’est la même histoire. En connaissant et en respectant le matériau, on obtient des résul- tats remarquables. Il s’en dégage une vérité, car cela a du sens.

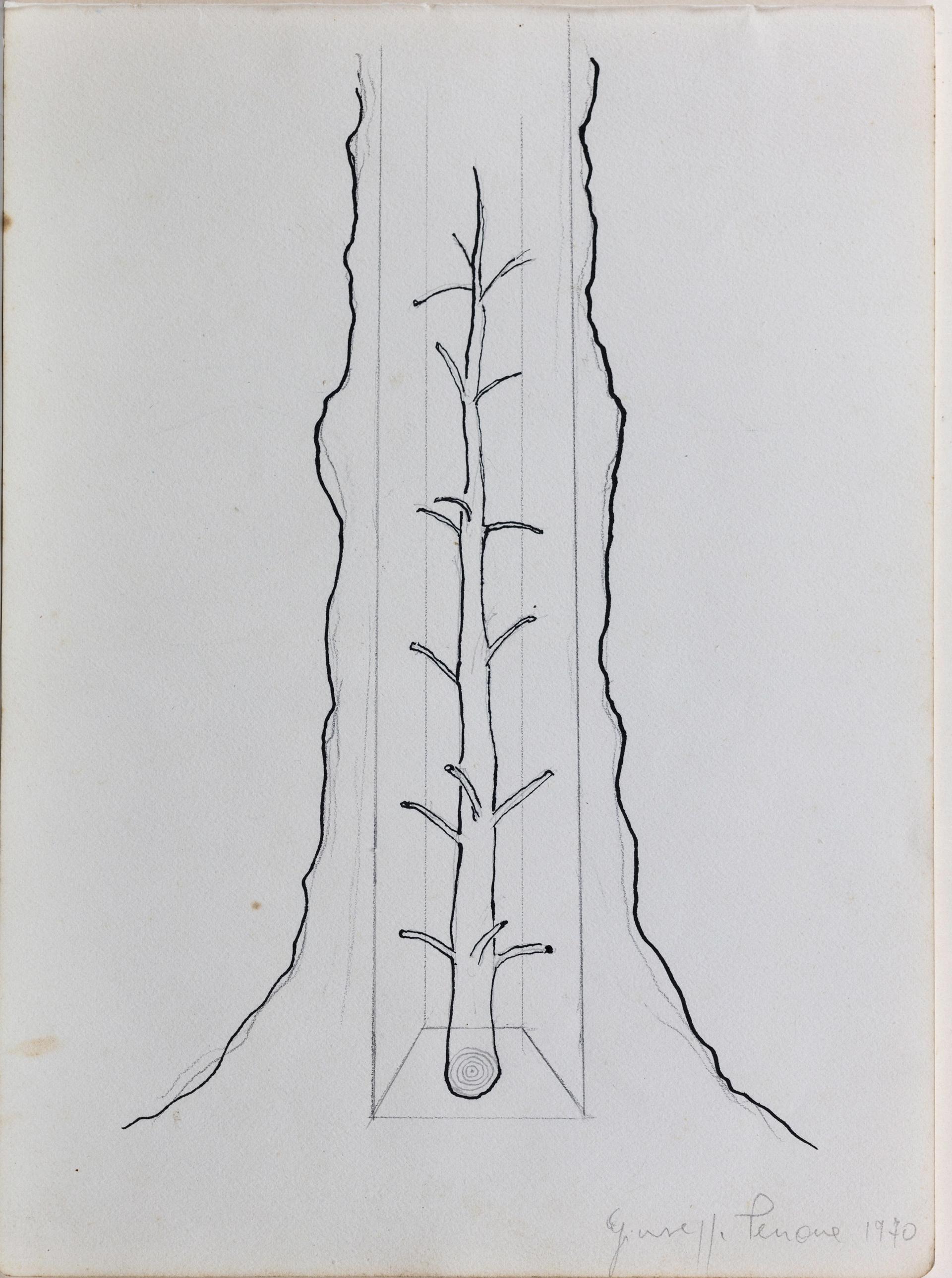

Giuseppe Penone, Senza titolo [Sans titre], 1970, encre de Chine et crayon sur papier. © Archivio Penone

Vous avez fait une donation de 328 dessins au musée national d’Art moderne – Centre Pompidou, qui a donné lieu à l’exposition « Giuseppe Penone. Dessins » (du 19 octobre 2022 au 6 mars 2023). Que représente le dessin dans votre pratique ?

C’est une forme d’expression, d’annotation, un élément d’étude à la base de mon travail. La sélection présentée au Centre Pompidou rendait compte de cette production des années 1960 à aujourd’hui. Je ne réalise jamais de dessins pour eux-mêmes, dans une recherche esthétique, mais avec l’objectif constant d’évoquer la forme. Ils sont une étape nécessaire, un travail de recherche précis pour aboutir à cette synthèse qu’est la sculpture. Souvent préparatoire, le dessin prolonge aussi parfois la sculpture. La liberté qu’il offre est révolue une fois la sculpture achevée. Je n’avais jamais montré ces dessins jusqu’aux années 1990. Dans les années 1960 et par la suite, il était crucial de présenter uniquement l’œuvre, il ne devait y avoir aucun compromis. Le concept devait être radical, il ne fallait rien expliquer. Cela faisait sens à l’époque. Grâce à la donation à Beaubourg, ces dessins sont conservés comme un ensemble – ce qu’ils sont à mes yeux – plutôt que dispersés sur le marché.

Vous avez été invité à exposer au couvent Sainte-Marie de La Tourette, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Pour ce projet, vous vous êtes inspiré de la nature environnante, mais aussi de l’architecture de Le Corbusier, en particulier dans une série de dessins réalisés à même la surface du béton. Comment avez-vous travaillé ?

Je pense que chaque fois que l’on fait une exposition, a fortiori dans des espaces ayant un fort caractère comme celui-ci, il faut essayer de ne pas trahir l’esprit du lieu. Sinon, ce que l’on produit ne s’intégrera jamais dans le contexte. Même dans le cadre d’une exposition temporaire, les œuvres doivent être conçues, présentées comme si elles resteront là pour toujours. La Tourette est un espace religieux, un lieu de méditation et de prière, que l’on soit croyant ou non. À l’invitation de frère Marc, il m’a semblé que je devais choisir des œuvres en lien avec le site, contenant des références à l’iconographie chrétienne. Selon qu’une œuvre est installée dans un musée ou une église, sa perception et sa signification changent complètement. Ayant déjà été invité à deux reprises à exposer à La Tourette, même si cela ne s’était pas fait, j’avais visité le lieu. Le temps que j’y ai passé m’a permis de comprendre que l’ensemble du bâtiment est comme une forêt, faite d’une rangée de troncs d’arbres surmontés de branches et de feuillages qui ressortent au niveau des cellules des frères dominicains. L’édifice est suspendu au-dessus d’une pente, et à un endroit, il y a des galets incrustés dans le mur qui évoquent des feuilles. Le Corbusier ne l’a jamais dit, mais peut-être s’est-il inspiré inconsciemment de l’idée d’une forêt dans laquelle vivent les frères – un peu à la manière du Baron perché d’Italo Calvino. La seule partie du bâtiment en contact direct avec le sol est l’église, dans la crypte.

À partir de ces observations, outre l’installation de sculptures, j’ai décidé de réaliser des frottages sur les coffrages ayant laissé les traces de nervures du bois dans le béton. Retrouver l’arbre à l’intérieur du bois, comme si chaque empreinte de bois était un arbre. Le Corbusier avait composé un nuancier auquel il se référait pour ses constructions. J’ai pu récupérer ces peintures et travailler sur des toiles très fines, posées sur ces surfaces.

Vue de l’exposition « Giuseppe Penone à La Tourette » au couvent de La Tourette, à Éveux, en 2022, avec Albero in torsione sinistra [Arbre en torsion gauche], 1988, bois de mélèze. © Archivio Penone

Sous le commissariat de Francesco Stocchi, vous présentez actuellement des œuvres à la Galleria Borghese, à Rome. Comment avez-vous préparé cette exposition, là encore dans un espace très particulier ?

La Galleria Borghese n’est pas conçue pour montrer de l’art contemporain. La collection Borghese visait à rassembler des merveilles, qu’il s’agisse d’œuvres d’art ou de plantes rares dans les jardins. Il y avait aussi une volière avec des oiseaux exotiques. L’idée était d’étonner. Intervenir dans ce lieu n’est pas aisé mais très stimulant. Si l’on se contente d’une simple confrontation formelle avec ses propres œuvres, à mon avis, c’est raté. J’ai donc cherché dans mon travail des éléments susceptibles de dialoguer avec ceux présents à la Galleria. Un ensemble d’arbres est disposé dans l’entrée, comme un petit bois, en référence à la nature mais aussi à l’architecture. J’ai ensuite choisi de n’exposer que dans trois salles. Pour sa sculpture Enée, Anchise et Ascagne, Le Bernin a focalisé son attention sur la peau. Cela résonne avec certaines de mes œuvres sur le toucher. Dans la salle des Empereurs, où figure son Enlèvement de Proserpine, j’ai installé des pièces exprimant l’idée du souffle, de l’empreinte du corps, notamment celle constituée de feuilles, Respirare l’ombra. Enfin, dans la salle qui abrite Apollon et Daphné, j’ai accroché au mur deux œuvres composées de feuilles de laurier. Dans les jardins, le dialogue se poursuit entre végétal et sculptures en bronze. Il a fallu trouver le meilleur moyen de s’intégrer dans l’intimité d’un tel lieu. Exposer aux côtés du Bernin est une expérience exceptionnelle, qui confronte deux approches de la sculpture.

Vue de l’exposition « Giuseppe Penone. Gesti universali », salle d’Apollon et Daphné, Galleria Borghese, Rome. © Galleria Borghese. Photo S. Pellion

Vous avez enseigné à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris de 1997 à 2012. Le Centre Pompidou vous a consacré une rétrospective en 2004, le château de Versailles a accueilli vos sculptures en 2013, et vous êtes désormais membre de l’Académie des beaux-arts, à Paris. Nous réalisons en outre cet entretien à votre domicile parisien, avec vue sur la Seine et l’île Saint-Louis. Vous sentez-vous un peu français d’adoption ?

Les sœurs de mon père s’étant installées en France, j’ai appris à parler le français avec mes cousins qui venaient en Italie. En 1969, alors que je participais à l’exposition « Prospect » à la Kunsthalle de Düsseldorf, je voulais aller pour la première fois à Paris, afin d’être présent au vernissage d’une exposition de mon ami Giovanni Anselmo à la galerie Ileana Sonnabend. Le matin, au moment de partir, son secrétaire, Antonio, me dit qu’il doit renoncer, car il a oublié son sac dans le restaurant où nous avons dîné la veille ! Je me rends donc seul à la gare et achète un billet avec le peu d’argent qui me restait. Dans le train, je m’aperçois que je n’ai pas non plus l’adresse de la galerie... À l’arrivée, je prends un taxi, sans préciser au chauffeur que je ne sais pas où aller, lui lançant simplement : vers le centre ! À un moment, je vois la coupole de l’Académie française et le mot « Mazarine ». Je me souviens alors que c’est rue Mazarine ! Le taxi tourne, la galerie se trouvait à 100 mètres. Je descends et vais emprunter de l’argent pour le payer. J’ai compris que Paris ne m’était pas hostile !

Une subtile poésie se dégage de vos œuvres. Êtes-vous lecteur de poésie ? Des auteurs vous ont-ils particulièrement marqué ?

La poésie requiert une même nécessité de synthèse que la création plastique : la concentration, la façon d’imaginer sont comparables. L’œuvre, comme les mots, doit parvenir à évoquer le monde. Les romantiques allemands m’ont beaucoup intéressé : Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Hölderlin. Également Giacomo Leopardi. La littérature et la musique impliquent un temps de lecture, d’écoute... or, je n’ai pas beaucoup de temps. Avec la poésie, il suffit de lire quelques minutes pour avoir matière à réfléchir pendant trois heures. Ceci dit, une seule page de Fiodor Dostoïevski contient une telle richesse d’expression qu’elle se suffit tout autant à elle-même.

Quel est votre rapport à la musique ?

Bien que sourd d’une oreille, j’écoute de la musique quand je travaille. Mais je ne pourrai dire avec certitude si j’ai entendu du Chopin ou autre chose. Ma mémoire est davantage visuelle.

Quel conseil donneriez-vous à un jeune artiste ?

Suivre ses convictions, comprendre la réalité et travailler sur son identité. Il faut une force dans l’expression, qui vient avec la pratique. La valeur d’une œuvre se nourrit de la nécessité qu’en ressent l’artiste – c’est existentiel. Selon les moments de l’histoire, le regard sur une œuvre change, mais sa valeur perdure si elle répond à ce critère. Si l’on crée uniquement pour plaire, cela ne dure pas. Tandis que le marché de l’art fait et défait la cote des œuvres, pour un artiste, seuls la sincérité, le besoin de créer importent. Sinon, c’est du décor.

« Giuseppe Penone. Gesti universali », 14 mars-28 mai 2023, Galleria Borghese, piazzale Scipione Borghese 5, 00197 Rome, Italie.