Quel a été votre premier choc esthétique ?

C’est une question très intéressante. Les moments dont nous nous souvenons sont ceux qui marquent une rupture, quand quelque chose de nouveau et de stimulant se produit. N’est-ce pas l’une des valeurs essentielles de l’art que de remettre en question notre sens de la réalité et ce que nous croyons être stable ? À bien des égards, la vie s’apparente à une molécule d’ADN composée de rencontres et d’événements différents. Pour moi, vivre et créer sont deux choses complètement imbriquées. Pourquoi nous souvenons-nous de certaines œuvres dans notre vie ? Nous pouvons oublier des centaines d’expositions qui se ressemblent, mais si nous voyons quelque chose qui nous surprend et nous attire, une nouvelle porte s’ouvre. Il est très excitant d’envisager la possibilité que l’art puisse exister n’importe où et être créé à partir de n’importe quoi.

Avez-vous admiré des artistes ou des mouvements en particulier ?

J’ai toujours été très intéressé par Dada, Fluxus et l’art conceptuel. Ce sont des moments où des hommes et des femmes ont vraiment essayé de travailler hors du système et de créer des formes inédites d’art. L’art du XXe siècle a souvent consisté à briser le plan pictural, à déconstruire l’image elle-même. Ce qui m’importe, c’est la création de nouveaux systèmes, non pas en détruisant ce qui existe, mais en imaginant d’autres possibilités et définitions de l’art.

Votre travail consiste en paysages multimédias immersifs, conçus à l’aide d’un large éventail de médias : film, son, photographie, sculpture, performance, happenings, installations in situ. Comment le définiriez-vous ?

Chaque œuvre d’art et chaque projet sont en quelque sorte une idée unique qui crée son propre voyage. J’aime le fait qu’une œuvre soit à l’origine d’un processus qui vous emmène dans des endroits où vous ne vous êtes jamais aventurés auparavant. Elle peut vous confronter à des obstacles qui semblent insurmontables et vous permettre de les défier, de les surmonter. C’est l’énergie de la découverte. Je préfère travailler de manière polyphonique, simultanément sur différents supports.

Essayez-vous de provoquer un sentiment particulier chez l’observateur,

de le sensibiliser ?

Une œuvre d’art ne peut produire une émotion que lorsqu’il y a une friction entre elle et son public. Si elle est simplement harmonieuse, le visiteur se contente de la regarder, sur un mode voyeuriste, mais ne s’y implique pas réellement. Le déclencheur émotionnel n’existe que lorsque l’œuvre suscite un sentiment de discorde, produisant quelque chose d’inattendu, d’où se dégage une nouvelle énergie. C’est à ce moment-là que l’expérience de l’art peut vous toucher et vous attirer. Vous pouvez en devenir une partie intégrante.

J’ai toujours été très intéressé par l’idée d’aller au-delà de l’image. Depuis des générations, nous sommes élevés avec des images, nous grandissons entourés de films et de photographies. Pourtant, face à tous ces types d’images, d’une certaine manière, nous restons passifs. Nous jugeons les images, nous les aimons ou ne les aimons pas. Nous en examinons la surface : si l’on aime la couleur rouge, on aimera sans doute la peinture rouge.

Mais comment danser avec une idée ou un concept et ne faire qu’un avec une œuvre d’art ? Cela me fascine et je ne pense pas qu’il y ait une seule réponse. Il n’existe pas de bonne ni de mauvaise méthode pour y parvenir. Chaque œuvre d’art peut être un outil à explorer de diverses manières. Je réalise des installations architecturales, je crée des films, des sculptures qui volent dans les airs, des œuvres musicales et sonores, des messages numériques. J’aime comparer la créativité à un arbre, doté de nombreuses branches sans qu’il soit nécessaire d’en choisir une spécifiquement. Un artiste n’a pas à se définir par rapport au médium qu’il a choisi, la création devrait être un outil permettant d’imaginer plusieurs voyages, même si toutes les œuvres d’un même auteur sont aussi interconnectées. Par exemple, les films de Jean-Luc Godard, qui représentent toute une vie consacrée au cinéma, de même que les documentaires et les fictions d’Agnès Varda, sont tous très différents. Mais ils sont liés les uns aux autres parce qu’ils partagent des racines similaires, des questions communes, telles que : que signifie être en vie ? Comment nous définissons-nous ? Comment avançons-nous vers l’avenir ? Je pense que l’individualité radicale est ce qu’il y a de plus beau dans l’art. La création trouve toute sa force lorsqu’elle traduit la voix d’un individu de façon très distincte et retient ainsi notre attention. C’est ce que j’essaie d’atteindre en faisant de l’art.

Quel est votre « modus operandi » en tant qu’artiste ?

Tout commence par la curiosité, par une sorte d’étincelle qui peut déclencher un voyage. Souvent, on ne sait pas au départ comment y arriver, et le fait de ne pas savoir, cette vulnérabilité, constitue un moment essentiel du processus créatif. Dans tout ce que vous essayez de créer, quel que soit le support, vous rencontrez toujours des obstacles. C’est ce qui rend les choses intéressantes car, sans de tels défis, elles seraient ennuyeuses et sans vie. La curiosité est une force motrice, une énergie, mais il faut faire confiance à son impulsion pour aller de l’avant et transformer cette énergie en une œuvre d’art.

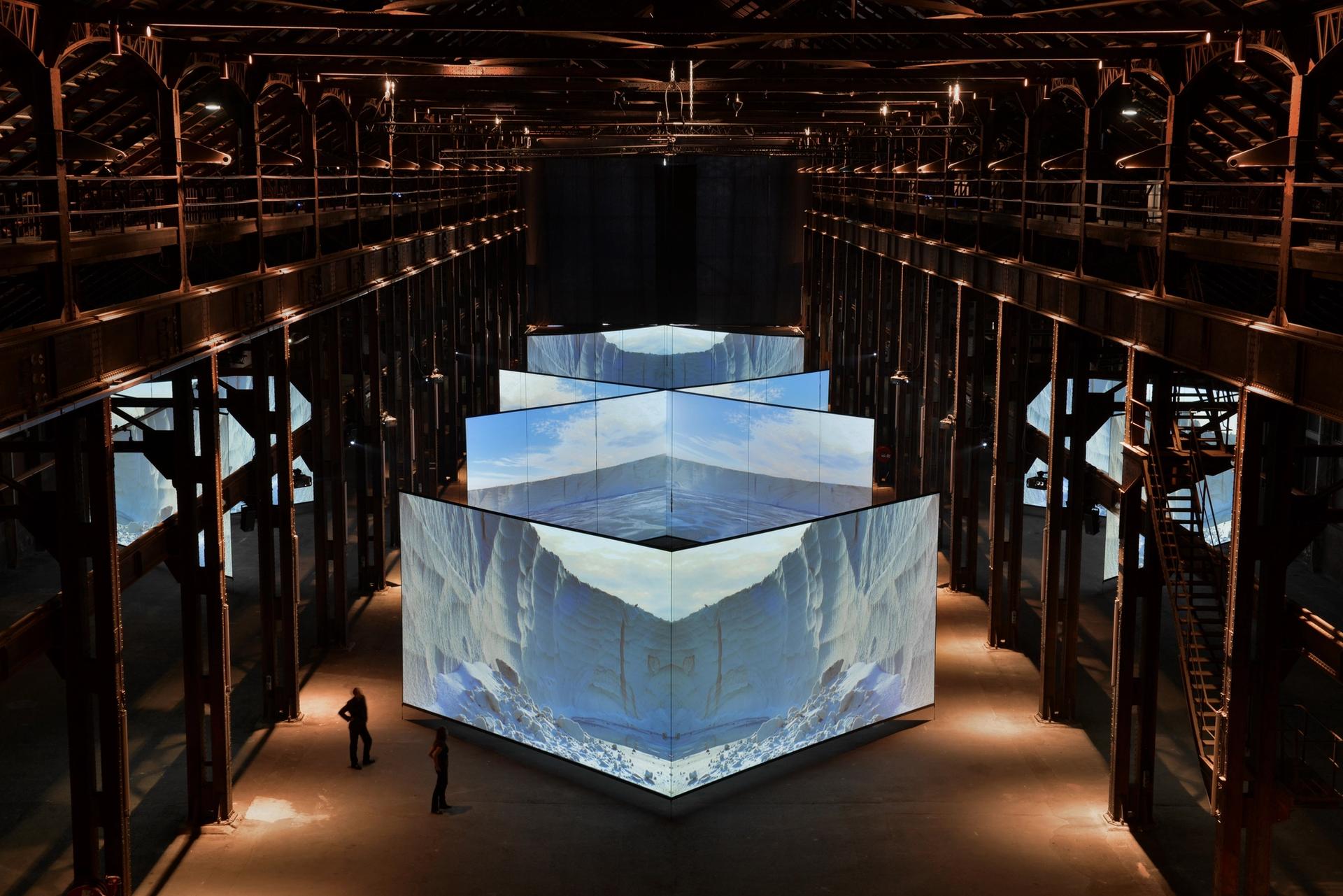

Doug Aitken, Altered Earth, 2012, installation vidéo, projections multiples sur douze écrans. Vue d'installation au Parc des Ateliers, Arles, France. Courtesy de l'artiste, LUMA Foundation, 303 Gallery, New York ; Galerie Eva Presenhuber, Zürich ; Victoria Miro, London ; Regen Projects, Los Angeles ; Herve Hote

En 1999, vous avez remporté le prix international de la Biennale de Venise pour votre œuvre « Electric Earth ». En 2009, vous avez installé un « Sonic Pavilion » dans le jardin botanique Inhotim, au Brésil. Et en 2012, vous avez inauguré à Arles une commande de la Fondation LUMA intitulée « Altered Earth ».

Altered Earth est probablement l’œuvre la plus importante que j’ai réalisée en France. Le contexte était étonnant car la Fondation LUMA n’existait pas encore en tant que bâtiment. L’œuvre est donc née d’une conversation avec le paysage, la Camargue, une zone humide assez surréaliste : le vent hurle au printemps, il y a des salines, des marais et un habitat naturel sauvage. Je me suis demandé : serait-il possible de créer une œuvre à partir de ce paysage ? Et j’ai commencé à réfléchir à la manière de l’aborder. Lorsque nous pensons au land art, nous imaginons généralement des œuvres physiques. Je me suis dit : et si je créais du land art à partir d’images en mouvement et de sons ? Et si je m’emparais de cette géographie de la Camargue pour la séparer en morceaux, constitutifs d’une grille, chacun de ces morceaux racontant sa propre histoire ? J’ai passé environ un an à filmer les quatre saisons. Chacune d’elles est devenue une île d’histoires différentes filmées dans un paysage plus large. Une fois le tournage terminé, j’ai créé une installation réunissant de nombreux écrans de cinéma et du son, qui ressemble à un origami géant. Cette installation en forme de labyrinthe a pris place dans l’immense espace sombre de l’ancien atelier ferroviaire d’Arles. Lorsque l’on y pénétrait, on avait l’impression de se trouver au sein d’un kaléidoscope paysager, constitué d’éléments du micro au macro, du vent soufflant dans les roseaux à l’océan violent de la nuit. Je voulais distiller le paysage, créer une sorte d’architecture liquide, un espace expérientiel à parcourir. L’œuvre n’est pas un documentaire, plutôt une sorte d’interprétation fictive du paysage.

Le principe du kaléidoscope d’images est présent dans plusieurs de vos projets. Comment prend-il forme ?

Cela commence par la construction d’un récit, d’une histoire, en la filmant, jusqu’à parvenir à un point où l’on veut que l’histoire s’étende et s’ouvre vers quelque chose de non linéaire. J’aime créer des œuvres dans lesquelles on peut entrer, que l’on peut expérimenter. Ce processus comporte donc différentes étapes.

En 2013, vous avez organisé « Station to Station ». Pendant trois semaines, un train, conçu comme une sculpture lumineuse en mouvement, a diffusé des œuvres d’art, de la musique et du contenu à un public international en voyageant de New York à San Francisco. Neuf arrêts durant le trajet ont donné lieu à une série d’événements. « Station to Station » a ensuite réuni plus de cent artistes au Barbican Centre, à Londres, à l’été 2015. Un long métrage et un livre sur le projet sont également sortis. Qu’est-ce qui vous intéresse dans la dimension participative et le fait de travailler à si grande échelle ?

Certains des projets que je réalise tentent de repousser la définition de ce que l’art peut être et de ses limites. J’essaie d’envisager de nouvelles options pour que l’art devienne quelque chose de plus large et de plus expansif. Le modèle artistique actuel est très conservateur : nous entrons dans une salle climatisée à l’éclairage contrôlé pour voir une exposition qui propose des formes plus ou moins similaires à ce que nous connaissons déjà. Nous devons chercher des alternatives. Un projet comme Station to Station consistait à créer quelque chose in situ. Composé de douze voitures, le train a parcouru 4 000 miles [6 500 kilomètres] à travers l’Amérique du Nord. C’était en quelque sorte un atelier nomade, une plateforme mobile permettant aux artistes plasticiens, aux musiciens, aux danseurs et aux cinéastes de créer tout en étant en mouvement. Nous nous arrêtions dans différentes gares, que ce soit un grand centre urbain comme Chicago ou New York, ou un petit endroit au milieu du désert, voire une ferme. À chaque fois des événements et des manifestations étaient organisés. Par définition, un événement implique à la fois le public et l’artiste, les faisant fusionner en une entité. Le projet Station to Station propose de sortir du système artistique traditionnel, de travailler directement avec les créateurs en donnant à ces hommes et à ces femmes un outil pour concevoir une chose radicalement nouvelle. Et cette expérience conçue en direct est offerte au public dans l’instant. Plus la culture évoluera dans une telle direction, plus nous ouvrirons nos possibilités culturelles et plus l’humanité connaîtra de révélations.

Doug Aitken, New Horizon, 2019, montgolfière avec surface réfléchissante et sculpture lumineuse cinétique, plusieurs sites dans le Massachusetts. Courtesy de l'artiste et Trustees of Reservations. Photo : Jamie Barron

En juillet 2019, vous avez lancé le projet « New Horizon », une série d’événements organisés en de multiples lieux du Massachusetts, à partir d’une montgolfière à surface réfléchissante. Était-ce dans la même veine ?

New Horizon était un projet magique. J’ai collaboré avec une association environnementale qui gère un certain nombre de sites naturels sur la côte Est, pour beaucoup des zones non exploitées. J’ai imaginé une œuvre d’art capable de voler, qui puisse être reliée à ces divers éléments du paysage. C’était un ballon de plus de 30 mètres de haut, à surface réfléchissante et doté d’une nacelle sur mesure accueillant un atelier nomade. Un musicien électronique pouvait l’utiliser un jour, un musicien de jazz le lendemain, puis un écrivain, un cinéaste et ainsi de suite. La nuit, il se transformait en une sculpture lumineuse cinétique.

Chaque fois que le ballon se posait, nous organisions des événements, des happenings… Chaque événement se déroulait dans un habitat naturel différent, tels qu’une forêt ou une dune de sable surplombant l’Océan, et donnait lieu à une série de conversations en public. Nous avons ainsi discuté de l’« avenir », cherchant à savoir où nous allions. Un large éventail de personnes y a participé, de l’architecte Norman Foster, qui a parlé de la planification des villes, aux océanographes qui ont évoqué l’élévation du niveau de la mer. New Horizon est donc devenu une turbine à idées consacrée à l’évolution de la terre, se déplaçant continuellement d’un endroit à l’autre. Cela nous ramène à la conception d’une pratique de l’art comme un arbre à plusieurs branches. À mes yeux, cette approche est bien plus constructive que si l’on se limite à un médium unique ou que l’on se définit par une seule esthétique.

Doug Aitken, Underwater Pavilions, 2016, vue d'installation, Avalon, Californie. Courtesy de l'artiste, Parley for the Oceans et MOCA, Los Angeles. Photo : Patrick T Fallon

Après la rétrospective que vous a consacrée en 2016 le Museum of Contemporary Art (MOCA), à Los Angeles, vous avez réalisé l’un de vos projets les plus ambitieux à ce jour, « Underwater Pavilions » : trois pavillons sous-marins installés sous l’océan Pacifique, au large de l’île de Catalina, en Californie. Pouvez-vous nous parler de ce projet ?

Les Underwater Pavilions étaient des sculptures flottantes en partie constituées de miroirs réfléchissants, mais aussi conçues comme un agrégat de roches rugueuses permettant à la vie marine de les coloniser. L’idée était de créer des œuvres que les visiteurs pouvaient atteindre en nageant jusqu’à elles. Elles se trouvaient à différentes hauteurs sous la surface de l’Océan, soit très proches et accessibles, soit à une profondeur plus importante. Notre atelier est alors soudain devenu un carrefour où dialoguaient un biologiste et des concepteurs de sous-marins pour la recherche océanique. L’un des aspects qui me fascinent dans l’art, c’est sa capacité à créer des ponts, de nouvelles connexions. Tous mes projets, d’une manière ou d’une autre, sont à même d’ouvrir une porte vers un autre secteur de la connaissance, vers un groupe de personnes qui, sinon, ne se seraient jamais intéressées à l’art tel que nous le connaissons. Les pavillons sous-marins avaient été installés à proximité d’une île isolée. Il fallait s’y rendre en bateau, puis enfiler une combinaison, un masque ou des bouteilles de plongée. Bien que l’île soit isolée, de nombreuses personnes s’y sont rendues pour en faire l’expérience. Lorsqu’elles remontaient à la surface de l’eau, je leur posais des questions, et elles parlaient de ce travail comme d’une porte d’accès à cet immense univers qu’est l’Océan.

Cette œuvre était un moyen de rappeler qu’il y a tant de choses dans le paysage avec lesquelles nous ne sommes pas en contact, dont nous sommes déconnectés. Plus nous nous déplaçons, plus nous accélérons dans le monde numérique, un monde d’écrans et de surfaces, plus nous nous éloignons de la planète, de la pierre et de l’eau. Je pense qu’il est aujourd’hui possible de voir l’art dans le paysage d’une manière radicalement nouvelle et fraîche. Il s’agit de regarder des œuvres qui éveillent notre curiosité et nous obligent à quitter le sanctuaire de nos maisons et de nos villes, pour explorer l’environnement d’une façon probablement inédite.

Vous utilisez les technologies les plus avancées pour sensibiliser les gens à ce retour nécessaire à l’observation des choses qui ont toujours été là…

Vous soulevez un sujet fascinant. Les gens pensent souvent que l’association de la technologie et de l’art est nouvelle. Mais la technologie a toujours fait partie de l’art, du dessin en perspective à la peinture à l’huile, de la photographie au cinématographe des frères Lumière, du zootrope au cinéma d’animation. Toutes ces inventions sont le fruit de tentatives des novateurs pour se rapprocher de l’essence de la vie, en essayant de trouver des outils qui puissent décrire au plus près la condition humaine. Mais ces questions existentielles sont souvent confondues avec le fait d’utiliser une nouvelle technologie simplement parce que cette technologie est à notre disposition.

Doug Aitken, Mirage Gstaad, 2019, vue d’installation à « Elevation 1049 », Gstaad, Suisse. Courtesy de l’artiste et de la LUMA Foundation. Photo : Torvioll Jashari

L’interaction de vos œuvres avec l’environnement et le visiteur est un élément récurrent de votre travail. La sculpture in situ « Mirage », par exemple, une maison entièrement recouverte de miroirs, a pris place en 2017 au cœur du désert californien. Elle a ensuite été installée à Détroit, dans le Michigan (2018), et à Gstaad, en Suisse (2019- 2021). S’agit-il d’une maison, d’une sculpture dans laquelle on peut entrer ? L’œuvre brouille les pistes par son jeu de reflets entre l’intérieur et l’extérieur.

Tout à fait. Mirage est une œuvre vivante, une pièce temporelle qui évolue en synchronisation avec vous et moi, et à l’intérieur de laquelle on peut marcher. Elle change continuellement : parfois on la voit à des kilomètres de distance, parfois elle disparaît. J’aime l’idée d’une œuvre d’art itinérante. Lorsque j’ai créé Mirage, je travaillais avec le conservateur Neville Wakefield sur la Biennale d’art « Desert X », en Californie. Je lui ai dit qu’une fois l’œuvre terminée, je n’étais pas certain que quelqu’un la verrait un jour. Je pensais que seule une poignée de personnes obsédées par le land art voudraient la visiter. Pas davantage.

Je me trompais. Ce que je n’avais pas prévu, c’est le fait que Mirage est une sculpture nue et vulnérable : vous n’achetez pas de billet, il n’y a pas de sécurité, personne ne vous donne de règles quant à ce vous avez le droit de faire ou ne pas faire. Cela a donné du pouvoir aux visiteurs, leur permettant de vivre cette œuvre d’art d’une manière singulière, presque d’en être les auteurs, chacun pouvant expérimenter sa propre rencontre avec elle. Cela n’aurait peut-être pas été possible si celle-ci avait été installée dans un parc de sculptures dépendant d’un musée ou sur une propriété privée. En ce sens, Mirage m’a beaucoup appris. Il s’est avéré intéressant de la voir vivre dans différents lieux : d’abord dans ce paysage désertique rocailleux, avec le vent et la chaleur ; ensuite à Détroit, dans un espace sombre et surréaliste en plein centre-ville, un bâtiment inoccupé depuis des décennies ; enfin dans les Alpes, où il fait très froid l’hiver, avec de la glace. Je voulais que ces décors soient diamétralement opposés les uns aux autres.

Doug Aitken, HOWL, 2023, montage de captures d’écran. Courtesy de l’artiste et de la Galerie Eva Presenhuber, Zurich et Vienne

Votre dernière œuvre, « HOWL », est présentée à la Galerie Eva Presenhuber à Zurich, en Suisse. Vous avez filmé une ville de l’Ouest américain où la vie dépend de l’extraction des combustibles fossiles. Le paysage désertique martelé par les derricks pétroliers qui forent sans relâche y est mis en parallèle avec les mouvements de danse de jeunes femmes sur une scène, une fanfare et les témoignages des habitants de la ville. Le film nous invite à réfléchir à notre rapport à l’environnement et à la nécessité de modifier nos comportements face au changement climatique. L’avez-vous conçu comme une métaphore écologique ?

Les prises de vues de HOWL ont duré plus de trois ans et, au départ, le film n’avait aucune structure. Je me rendais simplement dans cette ville isolée du désert et passais du temps à filmer la terre et les gens qui s’y trouvaient. À un moment donné, j’ai accumulé un nombre si important de séquences qu’il y avait presque trop de directions possibles. Je me suis donc éloigné du film pendant huit mois et, quand j’y suis revenu, une nouvelle voie s’est présentée à moi. Je me suis dit : pourquoi ne pas aborder cette œuvre comme une musique plutôt que comme un film ? Réduisons le langage des personnes que nous avons filmées à de simples mots et phrases. Laissons le langage devenir presque comme un rythme dans ce paysage mécanisé, laissons les mots et les pensées se fondre dans le bruit des derricks pétroliers qui pompent toute la nuit. Je voulais créer une sorte de poème du XXIe siècle sur un paysage en voie de disparition. Son titre fait d’ailleurs référence à un célèbre poème d’Allen Ginsberg. J’ai toujours aimé le mot howl [« mugissement, hurlement »], sa singularité, son abstraction.

HOWL traite de questions écologiques de manière très subtile, mais il n’était pas question de faire une œuvre d’art didactique ni un documentaire. Je voulais laisser une place à l’interprétation de l’observateur. Nous vivons dans un monde empli de tant de messages, de signes et d’informations que cela s’avère parfois décourageant. L’information est devenue trop abondante, sa diffusion trop rapide. Réaliser cette œuvre m’a permis de créer un espace qui ralentit le temps, le paysage, qui permet à chacun d’y entrer, de réfléchir et d’interpréter – plutôt que d’être assailli de messages. L’ensemble est présenté pour la première fois à l’occasion de cette exposition à Zurich, qui est une sorte de symphonie de médiums, une composition de sculptures, de mots, de sons et d’images en mouvement. En pénétrant dans cette œuvre, le visiteur se trouve soudain immergé dans les idées qu’elle véhicule. Vous devenez les idées, vous pouvez les vivre, les respirer à travers l’art. Il n’y a pas de séparation entre elles et vous.

Quel regard portez-vous sur l’évolution de votre travail ?

Je n’accorde jamais une grande attention à mon travail passé. Je me réveille chaque matin en ayant l’impression de n’avoir rien fait. La curiosité et le désir sont une source d’énergie qui vous incite à créer quelque chose de nouveau ou à aller toujours plus loin. J’ai accompli très peu de choses. Il y a tant à faire et si peu de temps...

Quels sont vos prochains projets ?

En ce moment, nous développons une pièce basée sur une composition vocale pour trente à cinquante chanteurs. J’y travaille discrètement en arrière-plan depuis plusieurs années. Il s’agit d’une collaboration avec le Los Angeles Philharmonic et la Los Angeles Master Chorale, qui comportera plusieurs éléments : un film, pouvant être accompagné de musique en direct, et une installation. Ce projet de grande envergure raconte l’histoire d’individus vivant dans une société qui se dirige vers un avenir abstrait et inconnu. C’est un film narratif, mais sans dialogues, raconté entièrement par la musique, le son et les images.

Quel conseil donneriez-vous à un jeune artiste ?

N’ayez pas peur de l’échec. C’est dans l’échec et l’effondrement que nous trouvons souvent nos innovations. Ce que nous voyons dans la société d’aujourd’hui relève majoritairement de certitudes et s’avère conservateur d’un point de vue culturel. Les choses qui nous touchent vraiment, celles dont nous nous souvenons, qui résonnent, sont souvent nouvelles, perturbatrices et inattendues. Je pense que pour nous tous, la culture est l’une des choses les plus importantes que compte notre société. C’est elle qui nous élève, au-delà de la nourriture sur la table, du toit au-dessus de nos têtes, des besoins fondamentaux de l’être humain. La culture nous donne de l’oxygène pour respirer, rêver, halluciner et penser de nouveaux chemins. Nous ne devons jamais la sous-estimer. La culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité.

« Doug Aitken. HOWL », 9 juin-22 juillet 2023, Galerie Eva Presenhuber, Maag Areal, Zahnradstrasse 21, 8005 Zurich, Suisse.