Vous avez un prisme italien…

C’est presque une transmission naturelle. J’avais un grand-oncle maternel d’origine corse, italianophone et italianophile qui, lorsque j’étais enfant, me rapportait beaucoup de livres d’art de ses voyages en Italie, et m’a fait découvrir, à l’adolescence, le Palais Fesch [musée des Beaux-Arts d’Ajaccio]. Il était lui-même cousin de Paul Renucci, professeur à la Sorbonne et spécialiste de Dante. J’ai donc spontanément appris l’italien et effectué très tôt de nombreux séjours dans les grandes villes de la Péninsule. Je me dirigeais vers un cursus d’histoire pure à la Sorbonne, mais j’en ai ressenti un manque, une abstraction qui ne me correspondait pas. C’était trop livresque, alors que l’incarnation du fil de l’histoire à travers la peinture ancienne est une magnifique passerelle. Après avoir réussi le concours d’État de conservateur et réalisé trois stages, j’ai eu la chance d’être pensionnaire à l’Académie de France à Rome. Ce furent deux années séminales.

Vous étiez pensionnaire en même temps, je crois, qu’Hervé Guibert, l’écrivain-photographe ?

En effet, et j’ai beaucoup de souvenirs avec Hervé Guibert, dont j’étais proche. Un jour, je suis arrivé chez lui, il logeait dans le dernier pavillon avant la Porta Pinciana. Il avait préparé une mise en scène épouvantable dans son salon et, en ouvrant la porte, j’ai découvert une installation avec des fils reliés à des tapettes à souris et à des lumières. Nous avions une peur bleue que tout cela « se déclenche ». J’étais sidéré et ne savais pas quelle posture adopter : fallait-il entrer ou repartir au plus vite, était-ce une invitation à participer à cette œuvre ? Entre Hervé et moi, il y a eu beaucoup de moments où tout n’était pas dit… Comme j’avais une voiture, je l’emmenais souvent dîner dans les castelli romani; au cours du repas, il sortait son appareil photographique microscopique pour prendre des clichés interdits. Je me souviens aussi d’épisodes plus farfelus. Un jour, dans une boîte de nuit où je me trouvais, dans le quartier de Testaccio, il a débarqué en compagnie d’une bande d’amis avec lesquels il formait une bulle hors du temps, bien protégée de l’extérieur. C’était comme une apparition sous la forme d’une danse étrange, puis ils se sont éclipsés.

En réalité, j’ai surtout profité de « mon pensionnat » pour visiter de long en large l’Ombrie, le Latium et la Campanie. Ma « rencontre » avec François-Xavier Fabre date de cette période. Passionné d’art lyrique, je m’étais naïvement rendu au Festival [dei Due Mondi] à Spolète et, par hasard, j’ai découvert l’exposition que le Palazzo Racani Arroni consacrait à son œuvre [en 1988].

Frédéric Bazille, Jeune homme nu couché sur l’herbe, 1870, huile sur toile, musée Fabre, Montpellier. © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole. Photo Frédéric Jaulmes

Vous avez alors su que vous consacreriez votre carrière à cet artiste...

Cet artiste, ce collectionneur et ce donateur, car c’est cela qui m’a fasciné chez Fabre. Je connaissais déjà le musée Fabre [à Montpellier], en ce temps où il était encore une belle endormie. Adolescent, je me souviens y être allé en août et avoir eu l’impression de déranger à l’heure de la sieste. J’avais conservé le souvenir d’un musée hors du temps, avec ses tableaux de Pedro Campana, Francisco de Zurbarán ou Nicolas Poussin dans la pénombre. En 1988, j’ai retrouvé un Fabre lumineux.

Cet élève de Jacques-Louis David avait passé trois décennies en Italie et, au soir de sa vie, de retour à Montpellier, il offrit toutes ses collections. Il fit bâtir un des musées français Charles X les plus élégants, construisit une galerie ornée de griffons à l’italienne et greffa un peu de la Toscane à sa ville natale.

Au moment où je passais le concours [de conservateur], j’avais identifié plusieurs musées, par hasard tous situés à plus de 700 kilomètres de Paris et qui n’étaient pas ce qu’ils auraient dû être : ceux de Toulouse, Avignon, Aix-en-Provence et Montpellier. Ce dernier avait été massacré par une restauration entreprise à partir de 1978. J’ai caressé le rêve d’en faire le musée que vous connaissez aujourd’hui. À mon retour de Rome, je l’ai donc gardé en tête et patienté deux ans à l’Inspection des musées. Et puis…

Vous prenez vos fonctions à la tête du musée Fabre en 1993, mais devrez attendre dix ans pour lancer les travaux. N’était-ce pas frustrant ?

Georges Frêche, le maire de Montpelier, n’a pas souhaité me donner tout de suite les 60 ou 70 millions d’euros que je réclamais. Il voulait d’abord que je prouve le potentiel du musée. Par chance, lorsque je suis arrivé, j’ai pu présenter au musée l’exposition « Grand siècle : peintures françaises du XVIIe siècle dans les collections publiques françaises », dont nous avions été, Patrick Ramade et moi-même, les co-commissaires à Montréal et à Rennes*1. 70 000 visiteurs sont venus voir les tableaux de Georges de La Tour, Nicolas Poussin, Claude Lorrain, des Le Nain, de Jacques Stella… Jacques Thuillier, qui avait accepté d’écrire l’introduction du catalogue, est venu à Montpellier pour faire plusieurs conférences. Ensemble, nous sommes allés fureter dans les réserves du musée : elles étaient humides, insalubres, pleines de champignons – certains avaient même poussé à la surface de peintures du XVIIe siècle ! C’était magique de déplacer avec lui les tableaux entassés, toile contre toile, sans leur cadre. Nous y avons trouvé la Sainte Famille de Fabre, La Mort du roi Charles IX de Charles Monvoisin, Êve tentée par le serpent de Pierre Claude François Delorme… Georges Frêche s’est dit que j’avais révolutionné le musée, et m’a permis de lancer aussitôt des campagnes de restauration phénoménales.

Vous n’avez jamais perdu patience ?

J’ai parfois été inquiet, car l’administration municipale considérait que j’avais fait des miracles en « toilettant » le musée et que c’était peut-être la bonne formule. Il faut de la patience pour convaincre ! Il m’en a fallu à moi aussi. Un jour, je suis appelé en pleine nuit car toutes les alarmes venaient de se déclencher. Je pénètre dans le musée et découvre dans la salle néoclassique un individu qui venait de décrocher tous les tableaux que j’avais accrochés deux semaines auparavant. Ce qui m’a surtout interpellé, c’est de voir les œuvres classées par ordre décroissant contre un mur, prêtes à être évacuées. Spontanément, j’ai été moins abasourdi par la situation qu’en découvrant sa technique, fort semblable à la mienne. Mais nous n’étions pas lundi matin, c’était en pleine nuit, et le cheminement suivi était inverse au mien ! Il était grand temps de songer à la sécurité du musée…

Les astres se sont alignés vers 1999-2000, quand se sont conjugués le transfert de la bibliothèque de Montpellier, libérant 4 300 m2 – Fabre avait désiré réunir au sein d’un même lieu le musée, l’école d’art et la bibliothèque –, le succès de la rétrospective consacrée par Jacques Thuillier au Montpelliérain Sébastien Bourdon et, surtout, l’impulsion la plus décisive, la donation de Pierre Soulages.

Que gardez-vous de vos trois décennies d’amitié avec Pierre Soulages ?

Je dois ma rencontre avec Soulages à Michel Laclotte, auprès duquel j’avais effectué mes stages au musée du Louvre et au musée d’Orsay. Lorsque j’ai été nommé à Montpellier, il m’a encouragé à aller taper à la porte du peintre, dont il était intime. J’ai proposé à Pierre et à sa femme Colette de visiter l’exposition « Grand siècle ». Ce fut un moment merveilleux, je m’y vois encore. Soulages s’est tout de suite ouvert à moi en me parlant du musée de sa jeunesse, où il avait d’ailleurs fait la connaissance de Colette. Il m’a dit qu’il ne serait pas le même s’il n’y avait pas découvert Gustave Courbet. Nous avons noué au fil du temps une belle amitié. J’allais le voir à Sète comme j’aurais rendu visite à un grand-oncle. Notre écart d’âge, la stature de Soulages, sa bonhomie créaient ce mélange de distance et de proximité. Je savais que si j’arrivais à l’heure de l’apéritif, je ne repartirai pas avant une heure du matin. Soulages était intarissable, il avait une mémoire d’éléphant et, sur la terrasse de sa maison, nous embarquait dans un récit de soixante-dix ans de souvenirs de peinture. Colette buvait du Campari, Pierre du whisky, ou du Noilly Prat électrisé par quelques gouttes de gin… Devant le plus beau panorama de la Méditerranée, la vision d’un nouveau musée a peu à peu pris corps.

Au milieu des années 1990, j’ai fait mon possible pour acheter deux grands Outrenoirs de Soulages – nous n’avions qu’une œuvre de lui, en dépôt du MNAM [musée national d’Art moderne]. À ce moment-là, un parent de Colette a organisé une rencontre entre Georges Frêche et Pierre; ils sont eux-mêmes devenus amis. Dès lors que Soulages a émis le souhait de faire une donation d’envergure au musée Fabre, tout était joué.

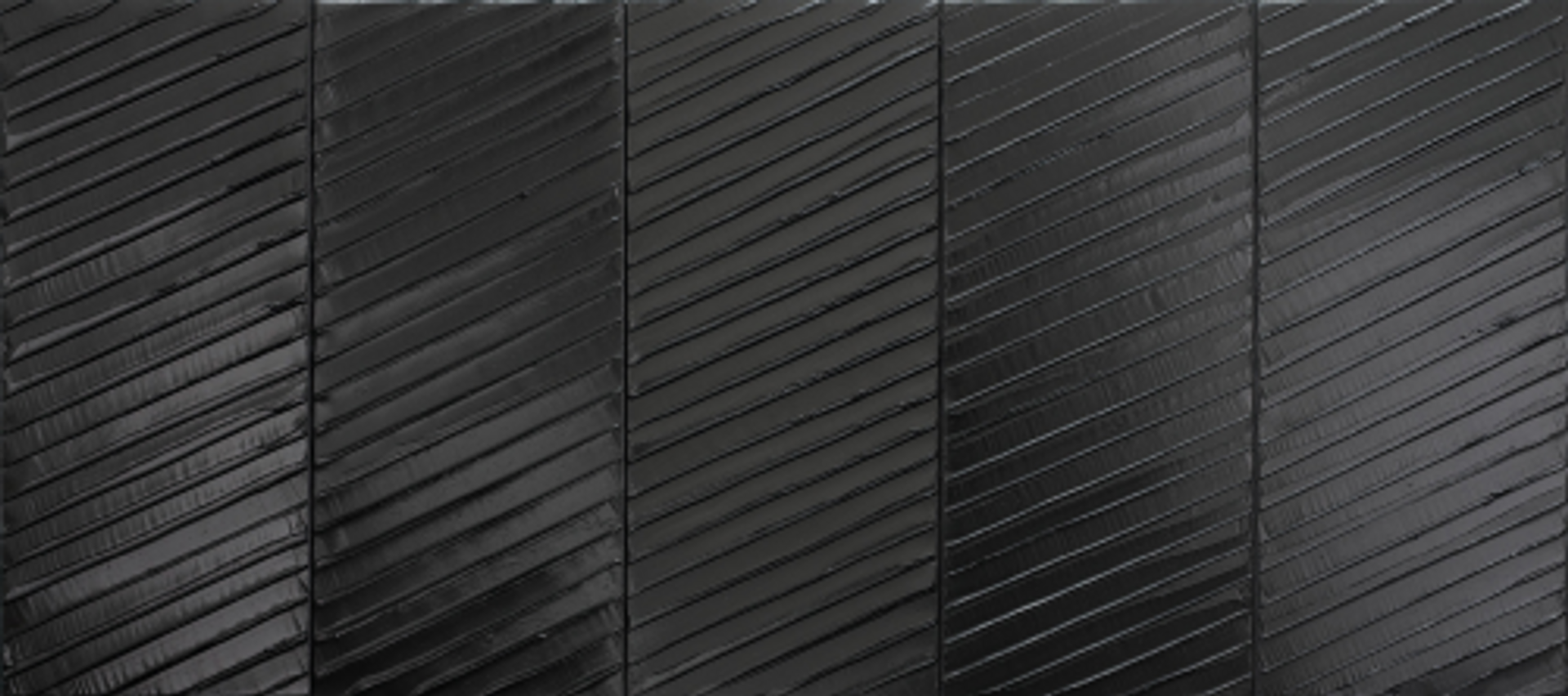

Pierre Soulages, Peinture 181 × 405 cm, 12 avril 2012, 2012, acrylique sur toile, musée Fabre, Montpellier. © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole. Photo Frédéric Jaulmes

Après les grands travaux de rénovation qui ont fait passer sa surface de 4000 à 11 000 m2, comment définiriez-vous l’esprit du musée Fabre aujourd’hui ?

Je suis convaincu qu’il faut donner le meilleur à tous les citoyens. Faire du « provincial », ou faire un cran en dessous de Paris, sous quelque prétexte que ce soit, aurait été indécent. Il faut mettre la barre très haut et se soucier de l’excellence sur l’ensemble des territoires. Le musée Fabre est unique, car c’est un musée de collectionneurs, avec une très forte empreinte de Fabre, d’Antoine Valedau, d’Alfred Bruyas et désormais de Pierre Soulages. Pour répondre très précisément à votre question, je suis attentif à ce que j’appellerais « le supplément d’âme ». Les visiteurs reviennent chaque année car notre programmation change, mais aussi parce que nous faisons évoluer nos accrochages en prenant toujours soin de conserver ce « supplément d’âme ». Le musée Fabre n’est pas intimidant, il est intime et majestueux. Tout au long des années 1990, j’ai eu la chance de pouvoir préparer la réouverture grâce aux restaurations mais aussi aux nombreuses acquisitions, notamment celles qui m’ont permis de bâtir une collection d’art contemporain autour de Simon Hantaï et des artistes de Supports-Surfaces. Si je n’y étais resté que trois ou quatre ans, le musée Fabre tel qu’il est aujourd’hui n’existerait pas. C’est d’ailleurs ce que m’avait dit Georges Frêche en 2007 !

Mais tous ces changements ne sont pas anodins. Nous ne privatisons jamais les salles du musée, uniquement les espaces neutres comme le hall Buren ou la cour Vien. Un jour, un entrepreneur qui avait loué cette dernière propose que je passe prendre un verre en début de soirée. J’arrive et découvre une voiture de luxe sous un tissu, une musique étourdissante et deux jeunes femmes perchées sur des balançoires avec des plumes. Je suis pris de stupeur en songeant à la réaction qu’aurait eu François-Xavier Fabre… C’est l’une des rares fois de ma carrière où je me suis dit que les temps avaient vraiment changé ! Une fois surmonté ce mouvement d’indignation, on se raisonne en songeant aux acquisitions que nous pourrons faire en jouant ce jeu.

Vous avez démultiplié les budgets grâce à ce « jeu »…

La création de la Fondation d’entreprise en 2008 a été salutaire. Aujourd’hui, trente-deux entrepreneurs locaux s’engagent à nous donner chacun 10 000 euros pendant trois ans… Ce qui double l’enveloppe publique (400 000 euros). Depuis sa création, la Fondation a permis l’acquisition d’une centaine d’œuvres pour presque 4 millions d’euros. Avec la société des Amis du musée, qui nous offre 40 000 euros tous les deux ans, nous faisons aussi des miracles. Mais je trouve également très stimulant de chercher des mécènes pour des projets spécifiques. Je

me suis ainsi mis en tête de financer l’achat, à la galerie Sarti [Paris], de La Résurrection du Christ de Guillaume Bonoyseau, sans solliciter mes mécènes habituels. C’est l’avantage de rester longtemps dans un lieu et de bien connaître les territoires. Cela permet aussi et surtout de donner un poids charnel et équilibré à la collection, tout en n’y faisant entrer que des œuvres ayant un lien « organique avec elle. Nous sommes sans cesse à l’affût des opportunités, ce qui est extrêmement stimulant pour toutes les équipes. Cela crée une dynamique et un ciment entre nous.

Comment fidélise-t-on un public ?

Montpellier est une ville universitaire qui compte près de 70 000 étudiants et des centaines de professeurs. Je me suis naturellement inséré dans cette ronde en proposant de penser le musée comme un carrefour de culture. Nous en avons créé les conditions, à travers l’auditorium, la cafétéria ou la librairie. Le service des publics, qui compte aujourd’hui dix-sept personnes, accomplit un travail formidable depuis quinze ans, tant pour fidéliser que renouveler le public. Nous avons un atout, la plus importante association d’Amis des musées de France qui, tout au long de l’année, propose des cycles de conférences. Notre public assiste également aux « Mercredis de l’archéologie » avec l’université Paul-Valéry, aux cours en région de l’École du Louvre ou encore aux cycles de conférences de nos conservateurs. Et nous faisons salle comble à chaque fois. Par le biais des conférences « Les ambassadeurs », nous présentons également les expositions à venir dans les communes de la métropole. J’allais oublier de vous parler de « François-Xavier n’est pas couché », la carte blanche que nous accordons chaque année en février aux étudiants, dans le cadre d’une nocturne qui leur est dédiée. C’est l’une de nos grandes réussites.

En quoi percevez-vous une attention nouvelle des publics ?

C’est amusant que vous posiez la question car j’ai passé toute la dernière Nuit européenne des musées à observer les visiteurs. Aujourd’hui, ils regardent longuement une œuvre, se plongent dedans, et ils ont d’ailleurs besoin de cartels suffisamment longs pour être accompagnés. Un cartel trop long n’est pas lu, un cartel trop court est frustrant. Ce qui intéresse le public, c’est de comprendre rapidement le sujet : appréhender la place de l’œuvre dans la carrière d’un artiste, savoir si elle a appartenu à un personnage célèbre… et, s’il y a une anecdote, c’est un plus. Nous sommes attentifs à montrer en quoi une œuvre résonne avec le présent. La Sainte Agathe de Zurbarán incarne la femme héroïque qui défend à tout prix sa liberté de conscience, elle n’a pas peur de s’engager, et son courage parle aux jeunes d’aujourd’hui. Le public est également plus sensible que jamais aux paysages. La vue d’Aigues-Mortes par Frédéric Bazille restitue une image extraordinairement sensible et poétique d’un Languedoc, entre ciel et étang, qui n’est plus. Elle fait naître une certaine nostalgie auprès du visiteur, qui prend conscience que ce monde pas si lointain a été gâché et abîmé… Les préoccupations écologiques d’aujourd’hui changent totalement notre appréciation de ces images.

Je suis en outre impressionné par l’émergence d’une jeune génération de collectionneurs qui seront les donateurs de demain. La collection s’est démocratisée, et les principes qui y contribuent relèvent souvent du plaisir.

Qu’est-ce qu’une muséographie réussie selon vous ?

J’estime qu’il faut être au service de l’œuvre, de sa valorisation, et ne jamais lui donner le second rôle. Ce principe me vient de Jacques Thuillier, qui avait en horreur une muséographie qui prendrait le pas sur la peinture. Je dirais qu’un accrochage réussi, qui est littéralement la jouissance du conservateur – je sais ce dont je parle, car je peux passer des heures et des heures à faire tourner les tableaux – doit réunir trois points majeurs. Lors du montage d’une exposition, on cherche le plan idéal, mais il faut parfois aller dormir et reprendre le lendemain matin pour saisir la bonne combinaison, une parmi d’autres, celle qui nous semble la plus judicieuse pour le public. Donc, ces trois points sont : créer des rythmes, ménager dans chaque section un événement, et ne jamais fléchir, surtout pas en fin de parcours, afin que le visiteur reparte avec une émotion.

Et la vôtre ? Comment définir votre goût ?

Régulièrement, je ressens le besoin de retourner dans les salles du musée en dehors des heures d’ouverture. Je prends le temps, le soir ou le lundi, de redécouvrir les œuvres. Il y a peu, j’ai regardé les tableaux de Bazille comme si je les voyais pour la première fois. Cela m’a enchanté ! J’aime la peinture de façon physique et ne suis jamais autant dans mon élément que dans un atelier d’artiste. Un de mes meilleurs amis, Vincent Bioulès, m’a dit qu’il n’avait jamais rencontré un conservateur aussi fou de peinture. Je suis capable de prendre la voiture et de parcourir 500 kilomètres juste pour vérifier si mon regard sur une œuvre a changé.

J’ai surtout un goût spontané pour la peinture italienne théâtrale, rugueuse, luministe. J’aime les factures violentes et les audaces colorées. C’est pour cela que j’apprécie autant le Caravage… et Gustave Courbet, l’héritier de Caravage, provoque le même ravissement chez moi.

-

*1 Exposition présentée au musée des Beaux-Arts de Montréal (21 janvier - 28 mars 1993), à celui de Rennes (14 avril-20 juin 1993), puis au musée Fabre du 17 juillet au 5 septembre 1993.

-

museefabre.montpellier3m.fr