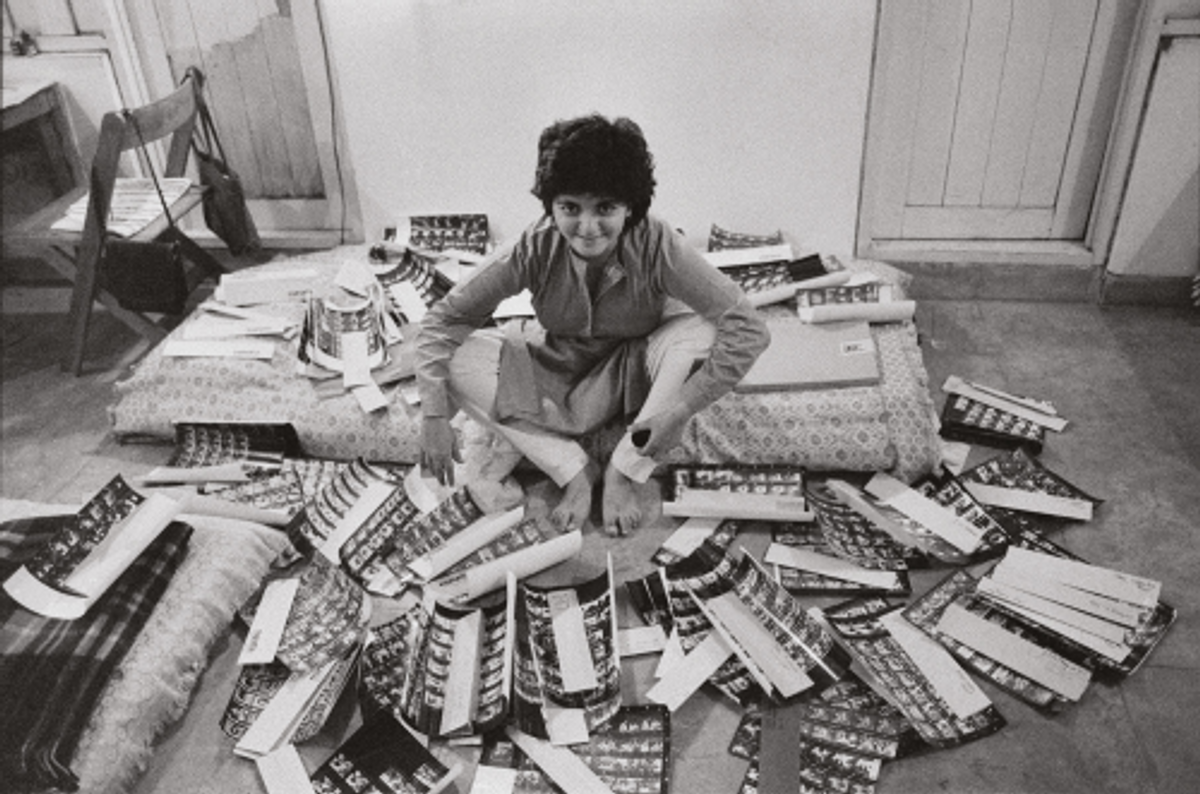

Depuis près de quarante ans, Dayanita Singh dédie son œuvre à l’image et à ses possibles : une nécessité impérieuse de documenter le monde qui l’entoure dans les années 1980; une difficulté, ensuite, à montrer son travail en tant que femme et en tant qu’artiste; par conséquent, une volonté d’en éprouver les limites et d’en brouiller les genres; enfin, la découverte de nouvelles façons de le conserver, l’archiver, le diffuser et le présenter depuis les années 2010. La rétrospective organisée cet été par le Mudam Luxembourg – musée d’Art moderne Grand-Duc Jean révèle de façon ample et précise ce cheminement avec, pour et dans la photographie, depuis le tout premier projet de l’artiste, consacré à l’univers musical du percussionniste indien Zakir Hussain, jusqu’à ses recherches réalisées lors des récents confinements.

LE LIEU DE SOI ET DES AUTRES

Bien que son titre, « Dancing with my Camera », semble se focaliser sur l’acte même de faire des images et la relation physique et sensorielle qu’entretient Dayanita Singh à son appareil photographique, cette exposition souligne, au contraire, sa façon spécifique d’orienter, presque

toujours, son regard vers différentes formes de singularité et d’altérité : sa mère, ses mentors, ses amis, les personnes qu’elle admire; son histoire et l’histoire de son pays, sa mémoire et la mémoire de ceux qui l’entourent ou auxquels elle est reliée ou en relation; la photographie, bien sûr, mais également la danse, la musique, la littérature, la poésie, le cinéma et l’architecture; l’œuvre et l’exposition comme le lieu de soi et des autres, de tous et de chacun.

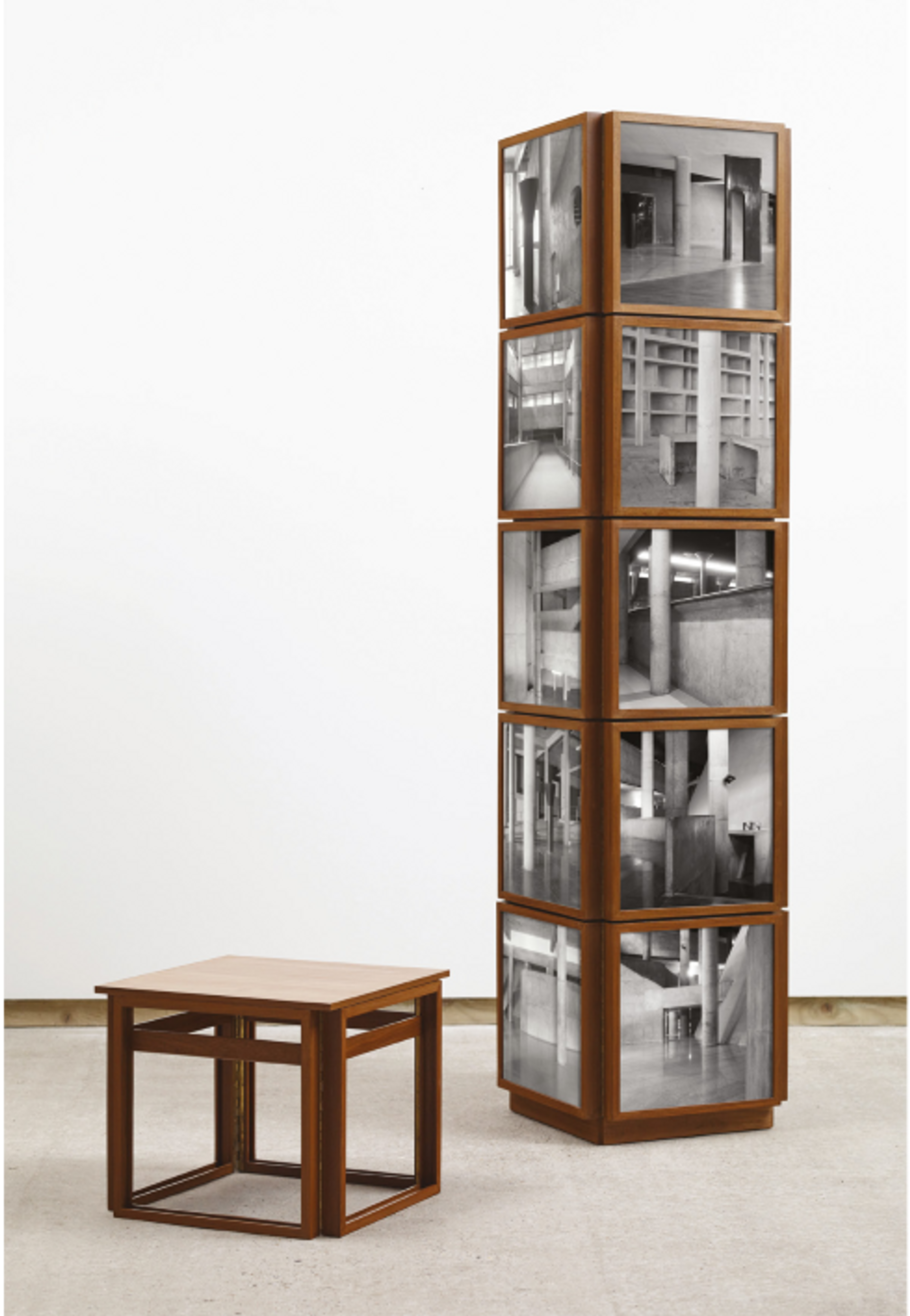

Aussi nous trouvons-nous ici face à un projet quasi « encyclopédique », au sens de la bibliothèque de Babel de Jorge Luis Borges tout autant que de L’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg. D’une part, parce que Dayanita Singh a toujours prêté attention à la capacité des images comme des livres à se disséminer dans l’espace et le temps, et à cette relation privilégiée, intime, qu’elles/ils établissent à chaque instant avec leurs regardeurs/lecteurs. D’autre part, parce que depuis une dizaine d’années, l’artiste semble moins se consacrer à produire des images qu’à étudier et analyser, relire indéfiniment ses propres archives qu’elle reconnecte entre elles, réinterprète puis réassemble dans les glissières ou les rayonnages de constructions modulaires en bois. En intitulant « musée » ces constructions, l’artiste les dédie à une notion, un lieu, une situation, une expérience, une figure tutélaire : File Museum en 2012, Museum of Chance en 2013, Suitcase Museum en 2015, Museum of Shedding en 2016. Des structures d’une élaboration particulièrement complexe, mais très simples dans leur expression : pliables et dépliables, situées et nomades, allant de deux caisses-valises à un véritable espace de travail, d’une suite de livres-objets à glisser dans les poches d’une robe-tunique – livres et robe en vente à la librairie-boutique du lieu d’exposition exclusivement – à une bibliothèque entière. D’autre part encore, parce que Dayanita Singh considère aujourd’hui son propre corpus photographique comme un tissu au sein duquel le « quoi », le « où » et le « quand » importent moins que les fils qu’elle peut en tirer, une matière première au cœur de laquelle elle puise des jeux de juxtapositions, de combinaisons et de configurations qu’elle laisse ensuite délibérément ouverts à d’autres possibilités, selon la volonté ou le désir des conservateurs, collectionneurs, visiteurs…

Dayanita Singh, Corbu Pillar, 2021, tirages pigmentaires d’archives dans une structure en bois de teck et tabouret Pillar. Courtesy de l’artiste

et Frith Street Gallery, Londres

TRANSPORTER

L’espace d’exposition se voit ainsi régulièrement ponctué de sièges et de petites tables, autonomes ou reliés à chaque structure, ayant pour but d’inviter et d’inciter le visiteur à poser un regard long, attentif et intime sur les images présentées. Dès lors, ses Musées conjuguent en un seul lieu les principes de l’archive, de la préservation et du stockage d’un côté, de la monstration, de la diffusion et de la consultation d’un autre, de l’expérience, de l’interprétation et de l’appropriation d’un autre encore. Emblématique du projet, le premier d’entre eux, le File Museum, est consacré à tous les contextes d’archives en Inde, de ceux de l’administration ou des institutions à ceux des bureaux ou des ateliers. Et l’accumulation quasi géologique de ces archives les fait osciller entre l’ordre et le chaos. Au grain de la photographie s’accorde ainsi le grain de la poussière au sein d’une même « texture du temps » qu’évoque le romancier Orhan Pamuk à propos du travail de l’artiste.

Cette notion est également présente dans Time Measures (2016), série pour laquelle Dayanita Singh a photographié frontalement des paquets de documents emballés dans du tissu rouge, couleur censée repousser les insectes nuisibles. Face à cette suite uniforme d’images, on ne perçoit que ce qui reste de ce rouge, variable en fonction des conditions de conservation, de l’exposition à la lumière et de la manière dont le tissu a été noué; et on a alors tendance à considérer chaque paquet non comme un artefact mais comme une présence, chacune des images s’apparentant à un portrait d’un cadavre exhumé ou d’un fantôme qui viendrait hanter notre mémoire.

À propos de l’œuvre de Dayanita Singh, en paraphrasant Roland Barthes, nous pourrions évoquer la disparition de la notion d’« auteur » au profit de celle de « lecteur/ regardeur », un « plaisir de la photographie » comme on parle de « plaisir du texte », et des « fragments d’un discours amoureux » de l’image dans ce qu’elle transporte, selon tous les sens du terme : « transporter » au sens nomadique de « véhiculer », faire circuler et disséminer à l’infini des fragments de voir, de savoirs, de mémoires et de vies; « transporter » au sens émotionnel de « bouleverser », de transformer le cours des choses, d’affirmer envers et contre tout des existences, des présences, de lutter contre l’effacement ou l’oubli; « transporter » au sens actuel de « covoiturer », d’emmener quelqu’un avec soi, à côté de soi, pour réaliser une expérience inédite, de l’emporter au cœur d’une discussion, un dialogue là encore sans début ni fin. Et ces transports-là sont non seulement d’une très grande intensité mais terriblement salutaires.

-

« Dayanita Singh. Dancing with my Camera », 12 mai-10 septembre 2023, Mudam Luxembourg – musée d’Art moderne Grand-Duc Jean, 3, Park Dräi Eechelen, 1499 Luxembourg-Kirchberg.