Vous assurez le co-commissariat de l’exposition « Métro! Le Grand Paris en mouvement » à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris. Quel est son propos ?

C’est la première exposition qui montre que ce nouveau métro du Grand Paris express (GPE) n’est pas juste un service de dessertes, mais qu’il permet un véritable maillage du territoire. Nous présentons une multitude de documents évoquant la dimension holistique de ce réseau de transport métropolitain. Il y a également une dimension politique, puisque les maires se sont mobilisés pour « être sur la carte ». Il y a enfin une dimension d’ingénierie, car il s’est agi de creuser douze tunnels en même temps, soit 200 kilomètres de voies nouvelles, et tout ça sous nos pieds, de manière invisible. Le GPE, ce sont soixante-huit nouvelles gares; et qui dit construction d’une gare dit régénération d’un quartier, donc d’une ville. Mais la présentation ne se focalise pas seulement sur l’ingénierie, elle identifie des typologies: la gare de profondeur, celle intégrée dans un immeuble, etc. Elle démontre que ces lieux sont des œuvres d’architecture et qu’ils créent de nouveaux quartiers. Chaque gare va générer une transformation à la fois sociale, culturelle et urbaine. En réalité, lorsque tout sera achevé, ce ne sera pas la fin d’un chantier, mais le début de la régénérescence de soixante-huit nouveaux quartiers. L’avenir de Paris se joue désormais tout autour d’elle. On pourra bientôt en faire le tour sans passer intra-muros. L’énergie existe, le dynamisme viendra de l’extérieur. Cette grande métropole est un très beau pari auquel je crois fermement.

Concrètement, que découvriront les visiteurs ?

Il y a évidemment une partie historique sur le métro parisien, mais sont aussi abordés le design avec le mobilier, le graphisme avec la signalétique et l’identité visuelle, le métro sans conducteur, etc. On développe le travail des ingénieurs, puis l’architecture. Ces soixante-huit gares incarneront les points de passage entre le dessous et le dessus dans des contextes très différents : une place publique, des logements, par exemple. Enfin, nous traitons la question des œuvres d’art qui occuperont les grands volumes de ces gares.

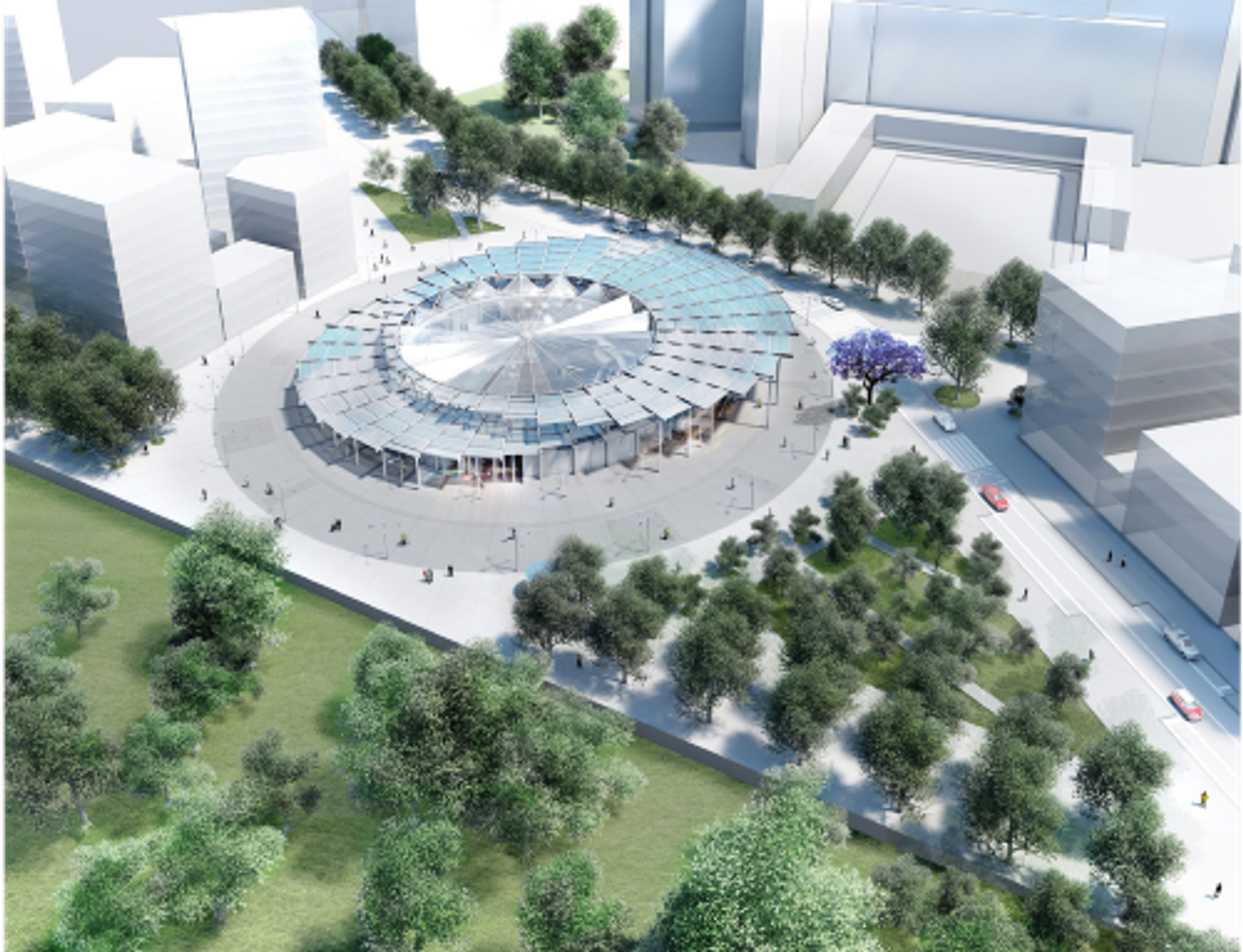

Vous êtes vous-même l’auteur d’une gare du GPE, celle de Villejuif, dans le Val-de-Marne. Comment avez-vous conçu ce projet ?

La gare de Villejuif est une gare de plein air à 30 mètres de profondeur. On sort du métro, on lève la tête et on voit le ciel. On se retrouve

dans un espace éclairé et ventilé naturellement. D’un point de vue sensoriel, on parcourt les escaliers, escalators et coursives comme si l’on était dans la rue. C’est exactement la même ambiance : il y a des commerces, différents services, etc. Bref, la ville ne s’arrête pas au niveau du sol, mais se poursuit dessous, en un continuum. L’idée est celle d’une ville verticale, qui a une profondeur et est le prolongement de celle du dessus. Ce projet n’a rien d’héroïque, c’est juste une bonne utilisation des lieux qui sont disponibles au-dessous, d’un « déjà-là » qui nous tend les bras.

Le dessous des villes est, depuis une dizaine d’années, l’un de vos chevaux de bataille. Pouvez-vous expliciter votre concept de Groundscape ou « paysage sous-terrain » ?

Il nous faut impérativement changer la perception que nous avons du dessous de la ville, sortir des considérations sombres, tristes, voire inquiétantes, de ce qui est souterrain. Le sous-sol est un endroit peu connu, car il n’y a pas de cadastre. Une ville comme Paris commence à peine à se mobiliser pour élaborer une « carte du dessous ».

Groundscape est une critique de la séparation entre le dessus et le dessous de la ville, de ce « mur horizontal » que représente le sol. Je cherche à crever ce « plancher de verre » afin d’exploiter le sous-sol. Celui-ci contient une myriade d’infrastructures : l’eau, l’électricité, les égouts, les réseaux de transports en commun, des lieux de stockage, etc. L’idée, avec Groundscape, est de montrer que ce sous-sol est un lieu de ressources et de potentialités de développements urbains; qu’il est possible d’augmenter la densité urbaine sans perdre la dimension aérée de la ville; que les métropoles n’ont plus besoin de s’étendre, mais qu’elles peuvent se régénérer sur elles-mêmes. Il n’y a, aujourd’hui, aucune perméabilité entre les différents réseaux souterrains. Il faut, en outre, que la verticalité de la ville se prolonge dans le sol. L’objectif n’est pas d’aller vivre sous terre, mais de mettre en réseau les divers éléments qui constituent le sous-sol et d’utiliser les espaces inoccupés. Il faut considérer cette épaisseur qu’est l’épiderme de nos villes comme un biotope nourricier de l’urbain. Enfin, d’un point de vue climatique, sa passivité devrait être mieux prise en compte. Le sous-sol est isotherme. Il n’y a, de fait, aucune façade au vent, alors qu’en surface, on est obligé de beaucoup isoler.

Perspective extérieure de la gare de Villejuif-Gustave-Roussy (lignes 14 et 15 sud) par Dominique Perrault Architecture, 2017. © Dominique Perrault Architecture et Société du Grand Paris

Y avait-il des architectes dans votre famille ?

Non, aucun, je viens d’une famille d’ingénieurs. Mon père, mon oncle, le mari de ma sœur l’étaient. Ça donne quelques notions en matière de géométrie descriptive [rires]. Mes grands-parents étaient paysans en Lozère. Mon père a eu la chance de bénéficier de « l’ascenseur social ». Il est « monté à la ville » comme on dit, en l’occurrence Clermont-Ferrand, pour travailler chez Michelin, où il a notamment mis au point les pneus du métro parisien. J’ai passé mon enfance en Auvergne. À l’âge de 15 ans, j’ai commencé à peindre, et ce durant toute mon adolescence. Une peinture très « physique » et une période très importante, car elle m’a permis de me confronter au processus de conception. Je voulais être artiste, mais ce mot était difficile à entendre dans une famille d’ingénieurs. Nous avons déménagé en région parisienne, et je me suis retrouvé dans un lycée près d’Orly. En mai 1968, j’étais un peu trop jeune pour vivre les événements en direct. À Paris, j’ai découvert les affiches, le graphisme politique et tout cet art collé sur les murs. C’était totalement nouveau pour moi.

Puis, vous suivez des études d’architecture et, votre diplôme en poche, entrez dans la vie active…

Je me suis inscrit à l’École des beaux-arts de Paris, d’abord en section arts plastiques puis, pour assurer la paix familiale, j’ai bifurqué en section architecture. J’ai commencé à travailler très tôt, dès ma première année d’études, mais c’était surtout pour m’acheter des tubes de peinture. Ensuite, je suis allé « gratter » ou faire des maquettes dans les agences de mes professeurs. En réalité, ce fut très enrichissant, car j’ai été très rapidement plongé dans le monde professionnel. J’avais, en revanche, quelques griefs contre l’école : je trouvais que l’on s’y référait beaucoup trop à Le Corbusier, jamais à d’autres architectes. C’est chez un soldeur, près des Beaux-Arts, que j’ai découvert des livres sur Mies van der Rohe ou Louis Kahn, dont le travail m’a beaucoup impressionné. J’ai décroché mon diplôme en 1978, j’avais 25 ans. Trois ans plus tard, j’ai fondé mon agence.

Vous êtes entré sur la scène architecturale française en remportant, à 36 ans, le concours international pour la Bibliothèque nationale de France (BnF), à Paris. La fin des années 1980 a été un moment historique, et vous étiez l’outsider de la compétition…

Nous étions, à l’époque, en plein passage d’un monde à l’autre. Moins de trois mois après avoir remporté le concours, le mur de Berlin est tombé. Cela a évidemment bouleversé notre vision du monde. Autre changement monumental pour nous, architectes : le dessin a basculé dans l’ère numérique. L’informatique nous a permis de formaliser de bout en bout la BnF, soit quelque 220 000 plans. Gagner un projet de cette dimension était inouï.

Comme dans tout chantier d’ampleur, l’édification de la BnF n’a pas été sans polémique…

Certes, mais il régnait autour de ce projet un environnement très protecteur, grâce notamment à de grands personnages comme Émile Biasini [le secrétaire d’État chargé des Grands Travaux] ou Serge Goldberg [le directeur général de l’établissement public de la BnF], qui avaient l’expérience de telles opérations publiques et étaient donc à même de mener à bien la construction de ce gros navire. Même François Mitterrand m’a dit un jour avec bienveillance : « Vous êtes la mer, je m’occupe des vagues. » Sous-entendu : « Faites votre projet comme vous l’entendez, s’il y a des vagues, je m’en charge ». J’étais complètement protégé, et cette protection n’était pas de complaisance mais d’exigence. Ça transcende, ça fait éclore.

La BnF comportait déjà une partie enterrée. Étaient-ce là les prémices du concept de Groundscape ?

Effectivement, dès la BnF, la question de l’utilisation du sol est présente. On peut même dire que c’est un acte fondateur. Bien sûr, ce qui fait l’image de la BnF aujourd’hui encore, ce sont ses quatre tours-totems. Mais la BnF, c’est aussi une grande partie des équipements qui prennent place dans le sol. Des 200 000 m2 de surface utile, plus de la moitié est enterrée. La BnF, c’est l’équivalent de trois Centre Pompidou. J’en ai pris conscience lors de l’élaboration du projet et j’ai choisi de rejeter cette démesure en l’enfonçant dans le sol. Ce fut véritablement une réaction « physique » face à une hyperdensité. Il n’y a jamais eu de doute : le fait d’avoir enterré la majorité du volume dans le sol a, depuis, été largement légitimé.

Outre l’inertie thermique que procure le sol, il y a, dans le « trou » central, un jardin.

Avec ce jardin de 10 000 m2 qui est un vrai « morceau » de forêt, on met en place la biodiversité. Bien qu’il soit inaccessible, il est le lieu le plus symbolique de la BnF, en pleine terre (la couche fait entre de 2 et 5 mètres) et avec une inertie importante, car « incrusté » dans le sol. Créer un jardin, une grande place tout en bois, un espace public avec de la végétation, etc., pour une architecture d’il y a trente ans, cela s’inscrit pleinement dans les préoccupations contemporaines comme la crise climatique ou le développement durable.

En tant qu’architecte, préférez-vous un cahier des charges exigeant ou une carte blanche ?

Du point de vue de la sensibilité, il n’y a pour moi aucune différence. En réalité, la page blanche n’existe pas. Ce qui existe, ce sont des faisceaux d’informations : le programme, le budget, le site, les matériaux… Les informations sont essentielles, elles conditionnent les paramètres sur lesquels on pourra agir pour mettre en place le projet. Plus le faisceau est important, mieux c’est. Et celui-ci n’est pas qu’un point de départ, il se nourrit aussi lors de l’élaboration du projet. C’est un processus en perpétuel enrichissement et c’est d’ailleurs ce qui rend un projet supportable, surtout lorsqu’il prend sept, dix ou douze années.

Comment abordez-vous la question du contexte ?

Je ne vais jamais voir le site en premier, car s’il est horrible, je me demande toujours ce que je fais là. La lecture d’un site est un moment important et incontournable, mais pas le premier élément du travail conceptuel. Au demeurant, le site s’impose de lui-même, on ne va pas le changer. En revanche, un concept, lui, peut évoluer. Au départ, j’analyse les données et les informations à ma disposition pour comprendre où je suis et de quoi l’on parle. Cela m’aide à construire un imaginaire. C’est seulement après cette étape que je me rends sur place. Cela devient alors quelque chose de très physique. J’ai déjà des hypothèses que je confronte à la réalité. Certaines se confirment, d’autres pas.

Quels sont les meilleurs moments dans la vie d’un projet : le début ou la fin ?

En réalité, il y en a deux qui me sont particulièrement chers. D’abord, il y a un moment qui me saisit beaucoup, c’est lorsqu’on creuse le terrain. Cet instant où le trou apparaît est pour moi le plus émotionnel, le signe d’une irréversibilité. L’autre moment, c’est quand je repasse par hasard sur un site trois, quatre ou cinq ans après la fin des travaux. Je suis alors complètement libéré de tout le poids du projet et je pose un regard neuf sur le bâtiment. C’est une attitude très primitive. Je le redécouvre. Il vit sa propre vie.

Projection de la future gare de Villejuif-Gustave-Roussy, 2021. © Michel Denancé et Dominique Perrault Architecture

Vous avez dessiné le village olympique et paralympique de Paris 2024 en Seine-Saint-Denis. Qu’y construirez-vous et qu’adviendra-t-il de ce site après les JO ?

Personnellement, je ne construis pas. Je m’occupe uniquement du plan d’aménagement. Le village des athlètes se situe au carrefour des villes de Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis et Saint-Ouen. Entre 10 et 12 000 athlètes y séjourneront durant les JO. L’idée, pour ce site, est de signer les retrouvailles avec la Seine. Les infrastructures industrielles ont été enlevées afin de retrouver la topographie naturelle : un terrain qui descend en pente douce vers le fleuve. Les nouvelles constructions s’inscrivent perpendiculairement à celui-ci. À proximité, le quartier Pleyel sera un carrefour stratégique, porté par l’une des plus grandes gares du GPE, celle conçue par le Japonais Kengo Kuma, une station de la même intensité que celle de Châtelet-Les Halles, à Paris, soit 250 000 voyageurs par jour, qui reliera cinq lignes de métro (13, 14, 15, 16 et 17). Bref, le plus vaste hub de transport du GPE à 300 mètres du bord de l’eau. En 2025, le quartier qui naîtra après le village des athlètes permettra d’absorber cette nouvelle intensité urbaine. Après transformation, on y trouvera 2 200 logements, dont certains pour étudiants, des bureaux, des commerces, des équipements publics et des espaces verts.

Les artistes vous inspirent-ils ?

J’ai une longue histoire avec les artistes, notamment dans mes projets. En réalité, depuis le premier d’entre eux : l’École supérieure d’ingénieur en électronique et électro-technique de Marne-la-Vallée en 1987. Elle se déploie devant un rond-point sur lequel Piotr Kowalski a planté L’Axe de la Terre, une aiguille en acier inoxydable de plus de 30 mètres de haut, inclinée et pointée vers le ciel. L’œuvre se détache sur le voile incurvé de la façade et ponctue le revêtement blanc de son capotage métallique. Dans l’hôtel de ville d’Innsbruck, en Autriche, une douzaine d’artistes sont intervenus. Dans la station de métro de la Piazza Garibaldi, à Naples, Michelangelo Pistoletto a installé des tableaux miroirs intitulés I Quadri Specchianti. L’art est pour moi une relation naturelle et permanente. J’ai une profonde attirance vers les artistes du land art, à commencer par l’Américain Michael Heizer, et pour ces œuvres qui usent du sol comme d’une matière.

Dans les nouvelles gares du GPE, un programme intitulé Tandems marie un artiste et un architecte. C’est votre cas pour la gare de Villejuif-Gustave-Roussy. Qu’en est-il ?

J’ai été associé à l’artiste chilien Iván Navarro, que je suis allé rencontrer dans son atelier à New York. C’est un artiste qui utilise la lumière comme matériau et élabore des jeux d’optique transformant l’espace.

L’architecture de la gare est très puissante. En discutant avec Iván est apparue l’idée de créer une lumière solaire, une sorte de « corolle » qui dispenserait un halo couleur bouton d’or depuis le haut de la gare jusqu’au fond du « puits ». C’est une œuvre de grande dimension : 120 caissons lumineux seront disséminés autour d’un cercle de 300 mètres de circonférence.

Nous sommes devenus amis. Iván a même réparé les néons de mon Bruce Nauman qui ne fonctionnaient plus. Une œuvre que j’ai achetée à une petite galerie lors de la FIAC [Foire internationale d’art contemporain], un soir de déprime. C’était en 1993, je venais de décrocher le Grand Prix national d’architecture avec, à la clé, une vilaine sculpture.

Vous avez récemment demandé à l’artiste Loris Gréaud d’installer une pièce dans votre résidence du domaine de Frapotel, dans l’Oise. Pourquoi ?

Ce qui me touche le plus chez Loris Gréaud, c’est la relation qu’il a avec l’architecture. Il a, par exemple, conçu des maisons dans le sol. Il habite dans un atelier que l’architecte Claude Parent a dessiné peu avant sa mort, en 2016, un monolithe noir avec une lumière zénithale. Dans la chaufferie de la villa Weil, dessinée en 1966 par Jean Dubuisson au cœur du domaine de Frapotel, Loris a installé une œuvre intitulée /DɅV/ (dove), « colombe » en français, une sépulture constituée d’une dalle funéraire en basalte au travers de laquelle on peut voir une colombe naturalisée. C’est, en quelque sorte, la « tombe de la colombe de la paix ». Une œuvre décidément prémonitoire et qui a une résonance énorme lorsque l’on pense à l’actualité…

Vous avez longtemps enseigné. Comment transmettez-vous aujourd’hui ?

Je suis professeur honoraire à l’École polytechnique fédérale de Lausanne. En raison de mon âge, j’ai été mis à la retraite de l’enseignement. Ce qui ne m’empêche pas d’être invité à donner des conférences. La question de la transmission s’est à présent déplacée au domaine de Frapotel où nous venons de lancer un fonds de dotation. Nous communiquons sur le fait que cette villa de Jean Dubuisson est un chef-d’œuvre. À l’instar de la villa Savoye de Le Corbusier [à Poissy, dans les Yvelines], elle est un objet unique, et nous œuvrons à sa conservation. Nous accueillons des écoles d’architecture, des universités d’été (Séoul, Tokyo, Berlin) et près de 400 personnes lors des Journées du patrimoine. Nous souhaitons y ouvrir des résidences pour les architectes, développer une réflexion autour du paysage, loger un lieu d’exposition dans la bergerie ou encore créer un campus sur les questions liées à l’architecture patrimoniale, notamment à l’œuvre de Jean Dubuisson. Nous comptons également y installer nos archives. Il y aura des maquettes, des dessins, etc., le tout consultable. Ainsi se poursuit la transmission.

-

« Métro ! Le Grand Paris en mouvement », 8 novembre 2023-2 juin 2024, Cité de l’architecture et du patrimoine, 1, place du Trocadéro, 75016 Paris.