Acheter avec les oreilles. C’est l’expression que les initiés du monde de l’art utilisent pour décrire la façon dont certains collectionneurs novices acquièrent servilement des œuvres d’artistes dont tout le monde parle à un moment donné. Les collectionneurs « sérieux », eux, passent des années à former un œil apte à distinguer sans faille le durable de la mode, ce qui donne des intérieurs remplis d’œuvres d’art illustrant une sorte de canon validé par les musées – un goût largement déterminé par des hommes blancs.

Acheter avec les oreilles: le marché de l’art est sensible au buzz. © Kyle Smith

Du moins, c’était la théorie. Mais cela correspond-il toujours à la réalité de la façon de collectionner, dans laquelle l’art, plus que jamais, est utilisé comme un actif spéculatif destiné à être revendu ou thésaurisé ? Et comment s’accrocher à la notion de « canon », alors que des instances de validation comme le Baltimore Museum of Art souhaitent vendre des chefs-d’œuvre de grands noms tels que Clyfford Still et Andy Warhol pour acheter des pièces d’artistes actuels, principalement des Noirs et des femmes ?

LA CULTURE DE LA COLLECTION A CHANGÉ

« La culture de la collection a changé », affirme John Zarobell, professeur associé à l’Université de San Francisco et auteur de l’étude Art and the Global Economy parue en 2017. « La relation entre le canon et la culture de la collection n’est plus la même. Elle s’est déplacée vers l’art contemporain. La valeur est davantage déterminée par des facteurs externes, ainsi que par des acteurs du marché, que par l’histoire de l’art », estime-t-il. Le marché de l’art s’est développé massivement au cours des quinze dernières années. Les ventes aux enchères internationales, selon Rachel Pownall, de l’Université de Maastricht, sont passées de 2,8 milliards de dollars en 2003 à 21,5 milliards de dollars en 2014, soutenues par la mondialisation, la montée en flèche des rendements du capital pour les riches et la perception que l’art contemporain était un investissement lucratif et valorisant le statut social.

Le marché s’est ralenti depuis, avant même que le Covid-19 n’empêche d’assister physiquement aux ventes aux enchères, de visiter les foires et les expositions. Mais la dynamique axée sur la finance reste en place. Fondamentalement, les acheteurs parient sur le rouge ou le bleu, spéculent à court terme sur un artiste à la mode en début de carrière ou investissent à long terme dans un nom établi de premier plan. Désormais, en l’absence de trophées de renom adjugés à plus de 100 millions de dollars lors d’enchères physiques, ce sont les artistes émergents en vogue, en particulier s’ils sont noirs et/ou femmes, qui génèrent l’essentiel du buzz sur le marché – et dans les médias qui le couvrent.

Jenna Gribbon, Luncheon on the grass, a recurring dream (2020). L’artiste émergente a focalisé l’attention lors du Gallery Weekend Berlin en septembre. Ludger Paffrath. © Jenna Gribbon, courtesy GNYP Gallery

L’exposition, organisée par Marta Gnyp, marchande d’art et conseillère basée à Berlin, des nouvelles peintures de l’artiste new-yorkaise Jenna Gribbon, dont toutes les œuvres ont été vendues, a fait le buzz lors du Gallery Weekend Berlin en septembre. « C’est exactement ce que le marché veut aujourd’hui : une artiste émergente se concentrant sur des questions identitaires, dit-elle. J’ai une liste d’attente de 330 personnes qui souhaitent une de ses œuvres. » Des initiés du monde de l’art faisaient la queue pour acquérir ses peintures – au diapason des questions actuelles – de la petite amie musicienne de Jenna Gribbon et d’autres de ses proches, au prix de 7 500 à 25 000 dollars.

Des artistes comme Jenna Gribbon, dont les œuvres se vendent dans les galeries mais qui n’ont pas encore généré d’agitation dans les ventes aux enchères, créent le genre de pièces que recherche tout collectionneur et spéculateur à l’écoute de la tendance du moment. À Londres, les récentes expositions – entièrement vendues – des peintures de l’artiste noir britannique Jadé Fadojutimi chez Pippy Houldsworth et de Kwesi Botchway, qui vit au Ghana, lors de l’inauguration en octobre de l’espace londonien de la Gallery 1957, fondée à Accra, sont des points chauds similaires sur le premier marché. Avec des centaines d’acheteurs potentiels sur les listes d’attente, lorsque les œuvres désirables de noms en vogue apparaissent finalement aux enchères, les prix peuvent grimper, gonflant la valeur des pièces appartenant à ceux qui ont la chance d’être en tête de liste.

En juillet, Bloomberg a révélé que l’ancien cadre de Sotheby’s Allan Schwartzman était le vendeur d’un paysage du peintre canadien Matthew Wong (qui s’est suicidé l’année dernière) adjugé chez Sotheby’s le mois précédent pour 1,8 million de dollars. Allan Schwartzman avait acheté l’œuvre deux ans plus tôt lors d’une exposition dans une galerie de New York pour 22 000 dollars. Plus récemment, Artnet News a relaté comment, chez Phillips en février, le prodige ghanéen Amoako Boafo a utilisé des procurations pour enchérir et multiplier par vingt l’estimation, à 675 000 livres sterling, de l’une de ses propres peintures, revendue par le spéculateur basé à Los Angeles Stefan Simchowitz.

AVEC CETTE FRÉNÉSIE POUR LES ŒUVRES ÉMERGENTES PROMETTEUSES, QU’EST-IL ARRIVÉ À LA COLLECTION « SÉRIEUSE »?

Avec cette frénésie pour les œuvres émergentes prometteuses, qu’est-il arrivé à la collection « sérieuse » ? Ou était-ce juste un mythe du connaisseur ? « Je ne pense pas que les façons de collectionner aient autant changé au fil du temps », estime la collectionneuse monégasque d’origine vénézuélienne Tiqui Atencio qui a vendu en 2013 Dustheads (1982) de Jean-Michel Basquiat chez Christie’s pour le montant record de 48,8 millions de dollars. « L’amour de l’art n’est pas nécessairement le premier moteur – la politique, le statut social et l’appât du gain ont toujours existé », fait-elle remarquer, soulignant comment, au XVIIIe siècle, Catherine La Grande a collectionné des maîtres anciens pour améliorer son image.

Tiqui Atencio a récemment publié For Art’s Sake, un ouvrage qui porte sur les résidences et les collections de 24 des plus grands marchands d’art contemporain dans le monde. Mais même une collectionneuse expérimentée comme elle n’est pas opposée au fait d’acheter un peu avec ses oreilles. « Si les œuvres sont achetées par d’autres collectionneurs et entrent dans les collections de musées, alors je vais y aller, quoi qu’il arrive », dit-elle.

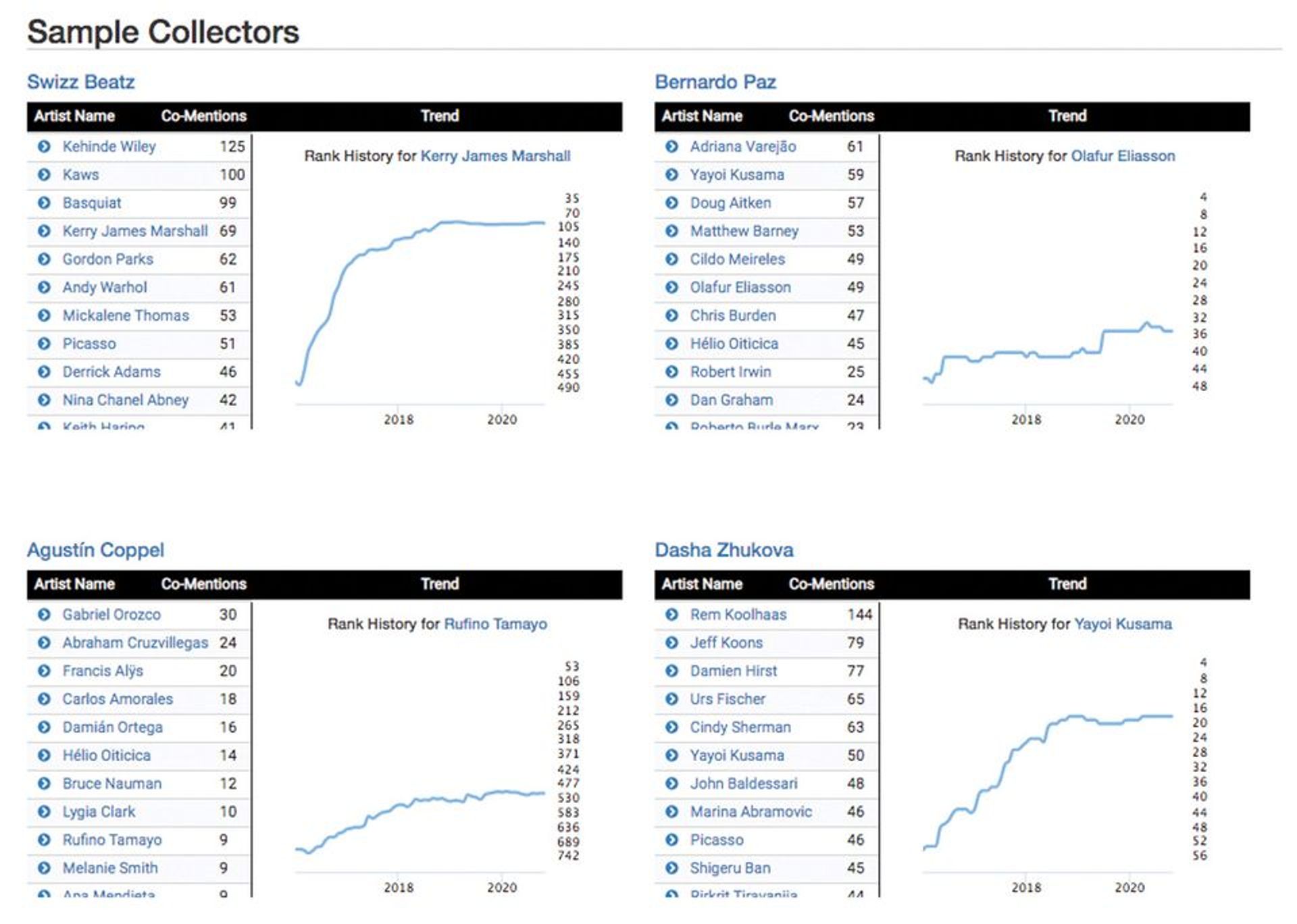

Phillips s’est associé avec Articker, une plateforme d’analyse de données qui parcourt en permanence plus de 60 000 publications pour identifier les artistes qui bénéficient du plus grand nombre d’articles. Courtesy Phillips et Articker

Dans le monde de l’art actuel, la valeur élevée (ou peut-être simplement le prix élevé) est souvent davantage déterminée par l’engouement d’un certain nombre d’acheteurs que par un consensus critique. « La demande est devenue une constituante du marché, analyse John Zarobell. La valeur des œuvres est aujourd’hui moins déterminée par la critique et les critères esthétiques, mais davantage par le buzz. » Désormais, les acheteurs disposent d’un outil algorithmique qui mesure en temps réel le buzz des artistes qui les entoure. En août, la maison de ventes aux enchères Phillips a annoncé un partenariat avec Articker, un « dispositif d’analyse de données» qui, selon la maison de ventes, est « en passe de transformer l’accès aux informations sur le marché de l’art ». Articker analyse en permanence plus de 60 000 publications pour identifier les artistes qui bénéficient du plus grand nombre d’articles, puis les classe en temps réel en fonction de leur couverture médiatique, en diffusant des bulletins quotidiens. Au dernier décompte, Pablo Picasso est arrivé en tête, suivi par Andy Warhol, Banksy, Van Gogh et Léonard de Vinci, ce qui pourrait correspondre à l’idée que beaucoup de gens se font des artistes les plus connus, du moins selon les critères d’Ernst Gombrich. Damien Hirst, Jean-Michel Basquiat et Jeff Koons arrivent respectivement en huitième, neuvième et dixième position. « Articker rend nos spécialistes meilleurs, en offrant un champ plus large », se félicite Jean-Paul Engelen, vice-président de Phillips. Mais ce suivi algorithmique des médias et des favoris du marché n’encourage-t-il pas encore plus de collectionneurs à acheter avec leurs oreilles ? « Comme toute technologie, elle est extrêmement utile, mais elle peut être utilisée à mauvais escient, reconnaît Jean-Paul Engelen. Cela nous oblige à nous montrer responsables. »

LA PANDÉMIE AURA PERMIS À UN NOUVEAU PUBLIC D’ACHETER AVEC LES YEUX

Pendant ce temps, alors que sous la pression du marché de l’art contemporain des estampes de Banksy atteignent 1 million de dollars aux enchères, soit plus que n’importe quelle gravure d’Albrecht Dürer, la pandémie de Covid-19 aura au moins permis à un tout nouveau public d’acheter avec les yeux à un niveau de prix nettement plus accessible. Lancé sur Instagram en mars, l’Artist Support Pledge est une initiative à but non lucratif conçue par le peintre britannique Matthew Burrows pour aider ses collègues appauvris par le confinement. Les artistes sont encouragés à poster des images d’œuvres à vendre, dont le prix ne dépasse pas 200 livres sterling. Ceux dont les ventes atteignent 1 000 livres sterling reversent alors 200 livres sterling pour acheter des œuvres d’autres artistes, créant ainsi un réseau de soutien mutuel.

À ce jour, #artistsupportpledge a généré près d’un demi-million de posts tagués et enregistre 69 300 followers dans le monde. Des dizaines de milliers d’artistes gagnent désormais leur vie grâce à cette initiative. Parmi eux, David Risley, installé au Danemark, qui a dirigé sa propre galerie d’art contemporain, d’abord à Londres puis à Copenhague, de 2000 à 2018. Évoquant sa vie de marchand d’art, ce dernier affirme que sa principale erreur a été de penser qu’il vendait des peintures. « Les gens n’achetaient pas des tableaux. Ils achetaient des artistes émergents prometteurs, du potentiel, un statut, un accès, une vie sociale. Ils achetaient principalement une valeur, ou une valeur potentielle, déplore-t-il. J’ai souvent entendu parler de collectionneurs qui achetaient des œuvres sans avoir l’intention de les voir, encore moins de vivre avec elles. La pièce a été acquise uniquement dans le but d’être directement mise à la réserve, d’y rester et d’attendre que sa cote monte jusqu’à la revente. » Aujourd’hui, David Risley vend régulièrement ses propres peintures via Instagram à des personnes qui les apprécient pour ce qu’elles sont. « Je gagne assez pour payer mon loyer, dit-il. C’est bien. »

Les milliers de ventes à 200 livres sterling d’Artist Support Pledge pourraient ne pas perturber les spécialistes des algorithmes d’Articker ou Artnet. Mais elles sont, par leur manière discrète, en train de revigorer une façon de collectionner éclipsée par un marché de l’art suralimenté financièrement et en rupture avec les réalités économiques de la plupart des gens. Il existe encore des collectionneurs qui aiment sérieusement l’art. C’est juste que ce soit eux qui dépensent 200 livres sterling, et pas 200 millions. Et ce qu’ils achètent n’atteindra pas vos oreilles.