Ils ont fondé la plateforme Art Reoriented en 2009 et assuré de nombreux commissariats d’exposition, de Paris à Doha, en passant par Venise, où ils sont cette année commissaires du Pavillon français. Récemment nommés directeurs de la Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, à Berlin, Sam Bardaouil et Till Fellrath mettent au jour des liens peu connus entre Lyon et Beyrouth, en associant recherches documentaires, destins individuels, fiction et mémoire collective.

Étiez-vous familiers de la ville de Lyon ?

Quand nous avons été invités à assurer le commissariat de la Biennale d’art contemporain, nous avons découvert que Lyon est une ville relativement mal connue, à propos de laquelle circulent beaucoup de clichés. On parle de la gastronomie ou des frères Lumière, mais elle a aussi vécu de nombreuses histoires passionnantes sur lesquelles nous avons voulu nous pencher, qui nous intéressent même davantage que celles déjà connues. Et nous avons cherché des liens inattendus entre Lyon et d’autres villes, pour mettre un miroir face à ces lieux.

Que représente pour vous la Biennale de Lyon, qui est aujourd’hui sérieusement menacée en tant qu’événement majeur de la scène artistique internationale ?

L’enjeu de cette Biennale est évidemment de faire découvrir des artistes qui produisent des œuvres d’un haut niveau d’exigence – nous avons en mémoire, par exemple, les installation de Hans Haacke et de Céleste Boursier Mougenot, en 2017. Mais la façon dont la Biennale a réussi à associer toute la région à sa programmation est aussi l’un des axes très originaux de cet événement. Cela n’existe pas ailleurs et permet de suggérer la vision que les acteurs du monde artistique et culturel en France ont du contemporain. On a parfois eu l’impression qu’il y avait un décalage entre la France et d’autres pays en matière de forme, de politique, de représentations… Une biennale donne précisément la possibilité d’avoir accès à un autre point de vue, que les commissaires soient issus du monde francophone ou anglophone.

Un exemple ?

Dans la précédente édition, j’ai eu l’impression qu’un accent était mis sur les commandes à des artistes dans le domaine des « beaux-arts », en sculpture ou en peinture, une sorte de continuation d’un discours très français, philosophique et littéraire : l’expression française de l’art suivant une généalogie. Nous avons trouvé que la plupart des œuvres exposées plaçaient le discours politique au second plan. Ce n’était pas de l’art engagé avant tout, mais plutôt un exercice d’exploration formelle, dans lequel la politique a presque semblé manquante. Aujourd’hui, il arrive souvent que la forme d’une œuvre soit anecdotique par rapport à sa dimension politique. Là, c’était presque l’inverse : des formes très abouties, mais un manque de prise en compte de la situation politique…

Que désignez-vous par cette fragilité dans son titre, manifesto of fragility ?

C’est la fragilité de savoir… que nous sommes fragiles. La fragilité liée à la conscience que nous avons une fin, qu’il existe un moment où nous arrêtons d’être capables de faire, de dire, de survivre, de résister. Cela nous donne l’humilité de savoir que nous ne pouvons avancer seul, que la collectivité des voix, qui sont très limitées à titre individuel, permet un nouveau regard. Nous voulons transmettre une vision de la fragilité comme source génératrice de résistance. Nous avons commencé à travailler sur la Biennale au début de la pandémie, et tant les artistes que les institutionnels parlaient souvent de fragilité. Si l’on considère que c’est la seule qualité universelle, comme un fil qui tient tout, c’est là que se manifeste la vraie puissance.

Vues de l’exposition «Beyrouth et les Golden Sixties» (organisée avec le Gropius Bau), Biennale de Lyon, 2022.© Luca Girardini

Manifeste du surréalisme, manifeste du futurisme, manifeste du Nouveau Réalisme… « Manifeste » est un terme qui renvoie aux avant-gardes, tant formelles que politiques. Imagineriez-vous d’écrire ce « manifeste de la fragilité? » ?

Notre utilisation de ce mot est évidemment très intentionnelle. Nous avons voulu signaler l’aspect historique de cette Biennale. Nous présentons beaucoup d’œuvres modernes, par le biais desquelles des artistes ont réagi aux fragilités de leur temps. Figurant parmi les rares voix de la contestation, ils sont en cela tout à fait légitimes. Ce manifeste est notre façon de construire une plateforme pour entendre ce qu’ils ont à nous dire. Les textes sont abondants dans les espaces d’exposition et les publications. Peut-être qu’il y aura un texte que l’on distribuera, cela reste une surprise… Mais un manifeste, ce sont aussi des sons, des mouvements, des chorégraphies… Notre manifeste est multimédia, il ne s’agit pas uniquement de mots sur une feuille.

Quel a été votre processus de travail pour vous inscrire dans le territoire lyonnais ?

Notre ancrage à Lyon a d’abord consisté en de nombreuses recherches dans les bibliothèques, les musées, les dépôts et jusque dans les archives du ministère des Affaires étrangères et des chambres de commerce de Paris et de Nantes. Nous avons passé des mois à chercher des histoires inédites et avons découvert qu’il existait un lien très fort entre Lyon et Beyrouth, surtout du point de vue de l’histoire de la soierie, ce dont nous n’avions pas conscience jusqu’alors. Des relations étroites unissaient également l’université de Lyon et l’université Saint-Joseph, à Beyrouth. Nous avons constaté que les missions jésuites du Moyen-Orient étaient gérées depuis Lyon plutôt que depuis le Vatican, comme toutes les autres. Ce sont des histoires de religion, d’économie, liées au mandat français au Liban, et des histoires d’individus méconnus, très personnelles et très intimes, qui montrent toujours des fragilités et des résistances.

À partir de ces microhistoires, nous avons exploré l’époque romaine, puis la Renaissance, le style lyonnais en peinture, l’architecture de Lyon… Nous nous sommes intéressés à l’École des beaux-arts de Lyon au XIXe siècle. Et nous avons replacé ces récits dans des histoires plus globales.

Comment avez-vous choisi les différents lieux de la manifestation ?

Nous avons retenu douze sites. Certains présentent des expositions, et d’autres sont seulement des endroits à découvrir parce qu’ils évoquent des histoires importantes. La rue de la Quarantaine était, par exemple, l’endroit où les personnes atteintes de la peste étaient envoyées en quarantaine. Au Moyen Âge, ce lieu se situait un peu à l’extérieur de la ville, alors qu’il est aujourd’hui en plein centre. Autre exemple : à côté de la basilique de Fourvière, il y a une chapelle à l’entrée de laquelle sont disposées des centaines d’exvoto, du XVIIe au XXe siècle – d’autres formes de fragilités. La même chapelle abrite aussi un très beau vitrail de Lucien Bégule, qui représente les vœux des quatre échevins de Lyon vers 1840 : la promesse qu’ils ont faite à la Vierge de construire cette basilique de Fourvière si elle sauvait la ville de la menace de l’armée prussienne. Enfin, à la Poste, se trouve une œuvre murale d’un artiste local qui évoque la façon dont la ville pouvait être connectée avec différents lieux dans le monde, notamment avec les colonies.

Vues de l’exposition «Beyrouth et les Golden Sixties» (organisée avec le Gropius Bau), Biennale de Lyon, 2022.© Luca Girardini

D’où vient la présence des fleurs dans l’identité graphique de la Biennale ?

Le parc de la Tête-d’Or a été aménagé afin de fournir aux artistes des végétaux originaux qui leur permettaient d’enrichir les motifs des étoffes. Le neveu de Napoléon III a réuni l’un des plus grands herbiers du monde, aujourd’hui conservé à l’université Lumière Lyon II. Les fleurs ont une dimension symbolique, parfois politique : c’est ce qui explique que nous avons utilisé les fleurs pour l’identité graphique de la Biennale.

Comment avez-vous découvert l’existence de Louise Brunet ? Et pourquoi avez-vous décidé de mettre cette figure au cœur de la Biennale ?

Nous sommes tombés sur son histoire en consultant les archives du consulat français au Liban, qui sont déposées à Nantes. Nous étions à la recherche d’informations sur les maisons de soieries lyonnaises, qui possédaient des usines de soie à Beyrouth. Dans les années 1830, l’un des propriétaires de ces maisons – qui étaient originaires d’Ardèche, de Marseille et de Lyon – avait embauché des tisseuses lyonnaises pour travailler au Liban. Parmi elles figurait le nom de Louise Brunet. On sait qu’elle a combattu pendant la révolte des canuts et a fait de la prison. Ne trouvant pas de mode de survie à sa libération, elle a été envoyée au Liban en 1838. Mais, dans les usines, elle a organisé une révolution et a donc été rapatriée en France. À travers elle, la grande histoire de la colonisation rencontre un destin individuel presque fictionnel, car nous n’avons trouvé que peu d’éléments sur sa vie dans les archives. Au fond, elle pourrait incarner plusieurs personnes à la fois, qui reviennent dans l’histoire…

Statuette de frères jumeaux(musée des Confluences), présentée dans l’exposition «Les Nombreuses Vies et Morts de Louise

Brunet», MACLyon, Biennale de Lyon, 2022. © Patrick Ageneau

Comment avez-vous conçu la structure de cette Biennale ?

La Biennale compte trois niveaux. D’abord, l’exploration de la fragilité du monde à travers la vie d’une personne, Louise Brunet, dont le destin est devenu un outil pour aborder la fragilité du corps, des races, de l’histoire. L’exposition sur Louise Brunet, au troisième étage du MACLyon [musée d’Art contemporain], réunit des objets historiques qui résonnent avec ce que nous avons imaginé de son histoire. Nous avons pris beaucoup de libertés en concevant une scénographie particulière, dont nous voudrions qu’elle suggère un rêve.

Le Beyrouth des années 1960 est le deuxième sujet de la Biennale, évoqué à travers des œuvres modernes et contemporaines aux premier et deuxième étages du MAC. Nous y explorons la notion de fragilité à travers l’expérience d’une ville. Le mandat français était très soutenu par la chambre de commerce de Lyon, mais à cet « âge d’or » a succédé une guerre, en 1975. La scénographie, complètement différente, rappelle plutôt l’atmosphère d’un chantier, car la ville de Beyrouth est comme un immense chantier – particulièrement en ce moment, évidemment. Nous nous sommes beaucoup inspirés des œuvres de Simone Baltaxé Martayan, une artiste qui a fait partie de la Résistance, à Lyon, à partir de 1940, puis qui a suivi son mari, Noubar Martayan, au Liban, où elle a vécu jusqu’en 1978.

Le troisième niveau de la Biennale, « Un monde d’une promesse infinie », commence dans le hall du MAC et s’étend à tous les autres lieux. Il consiste à ouvrir la manifestation sur le monde, avec quatre-vingt-huit artistes originaires de trente-neuf pays, qui proposent diverses approches des fragilités globales des sociétés contemporaines. Dans ces autres lieux – au musée Gadagne, à Lugdunum, au musée Guimet, à l’IAC [Institut d’art contemporain de Villeurbanne] ou aux usines Fagor –, toutes les époques se mêlent.

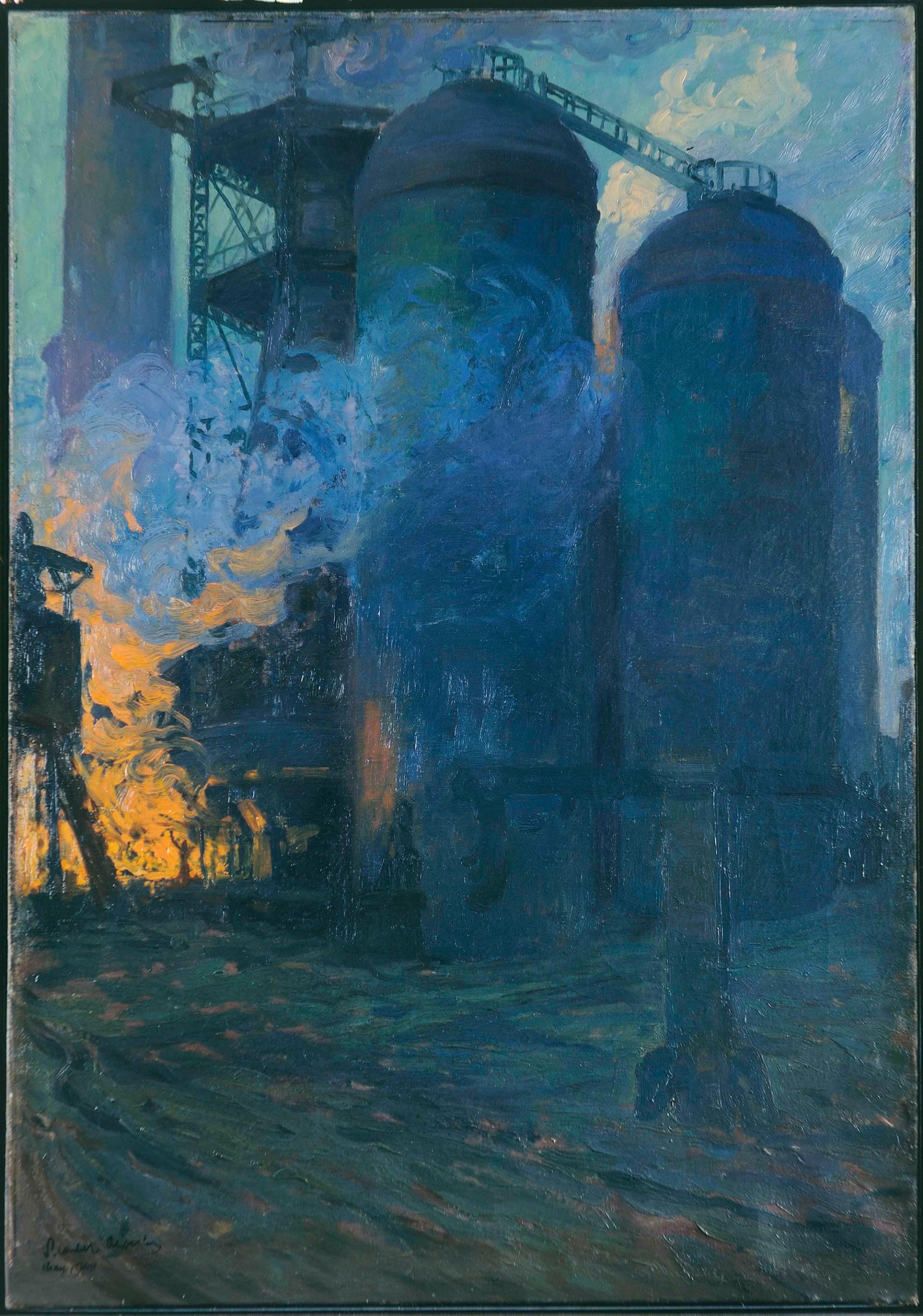

Pierre Combet-Descombes,Les Hauts Fourneaux de Chasse(triptyque), 1911, huile sur toile, musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône. © Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône. Photo Didier Michalet

Comment avez-vous traité l’espace des usines Fagor, très difficile à appréhender ?

Nous avons travaillé avec un artiste, Olivier Goethals, à qui nous avons demandé de réfléchir à ce lieu « monstre » que constituent les usines Fagor, pour y montrer des objets de natures très différentes. Il a transformé les espaces dès l’extérieur, en laissant tour à tour percevoir la nature industrielle du lieu ou, à l’inverse, en l’estompant pour mieux faire apparaître certaines œuvres.

Avez-vous pu passer de nombreuses commandes d’œuvres ?

Nous avons passé plus de cinquante commandes, en lien étroit avec des lieux, avec l’architecture et l’histoire, par exemple les œuvres d’Ugo Schiavi, Lucile Boiron, Léo Fourdrinier, Nicolas Daubanes, Eva Nielsen, mais aussi Hans Op de Beeck, Annika Kahrs, Nadia Kaabi-Linke, Mohamad Abdouni, Nicki Green, Buck Ellison, etc.

Dans quelle mesure la Biennale 2022 résonne-t-elle avec votre programmation à la Hamburger Bahnhof pour les années à venir ?

Dans le milieu de l’art, on parle beaucoup de recherches historiques, mais elles sont souvent réalisées sans méthodologie. Notre recherche entend s’inscrire dans les travaux des historiens de Lyon et d’ailleurs pour comprendre le contexte. Ensuite, nous opérons des choix. Nous avons préparé trois livres à l’occasion de la Biennale, mais une exposition n’est pas un livre. La visite d’une exposition reste une expérience physique, qui tient à la fragilité de nos corps. Ce partage avec les visiteurs relève de notre responsabilité.

Biennale de Lyon, Usines Fagor. © B. Adilon