L’Argentin Julio Cortázar (1914-1984) est un écrivain que j’apprécie par dessus tout et qui m’accompagne depuis mon adolescence. Je devais avoir 15 ou 16 ans lorsque j’ai commencé à le lire. C’est à cette époque que j’ai appris qu’il avait, en réalité, quitté l’Argentine pour la France en 1951, l’année même de ma naissance. Étrange coïncidence. Julio Cortázar était communiste, et le pays qu’il fuyait alors était celui de la politique populiste et répressive de Juan Perón. Rétrospectivement, son départ ne m’étonne pas, car je l’ai toujours ressenti comme étant européen. D’ailleurs, il est né à Bruxelles où son père était fonctionnaire à l’ambassade d’Argentine. Certes, Julio Cortázar voulait s’éloigner du « bruit » de Buenos Aires, mais il n’a jamais rompu ses liens avec la ville ni avec le pays.

Son écriture est teintée de surréalisme, c’est pourquoi il se retrouve souvent classé au rayon « littérature fantastique ». D’aucuns ont appelé ce style le « réalisme latino-américain ». Son roman Rayuela [Marelle pour l’édition française] est un ouvrage insolite composé de… 155 chapitres. On peut le commencer où l’on veut, soit de façon linéaire, du début à la fin, soit en commençant au chapitre 73 et en suivant un ordre précis indiqué en préambule.

L’écrivain a pour habitude de puiser ses ingrédients dans la réalité pour les hisser vers l’imaginaire. La puissance de ses textes vient précisément du fait qu’ils prennent toujours leur source dans le réel. Julio Cortázar n’est ni détective ni policier, donc pas du genre à livrer une conclusion ficelée. Au contraire, il y a systématiquement, à la fin, une question qui reste en suspens, une énigme à résoudre soi-même. Je trouve fascinante la manière dont il invite l’imagination du lecteur dans ses livres.

de collectionner. »

« LA MAISON OCCUPÉE »

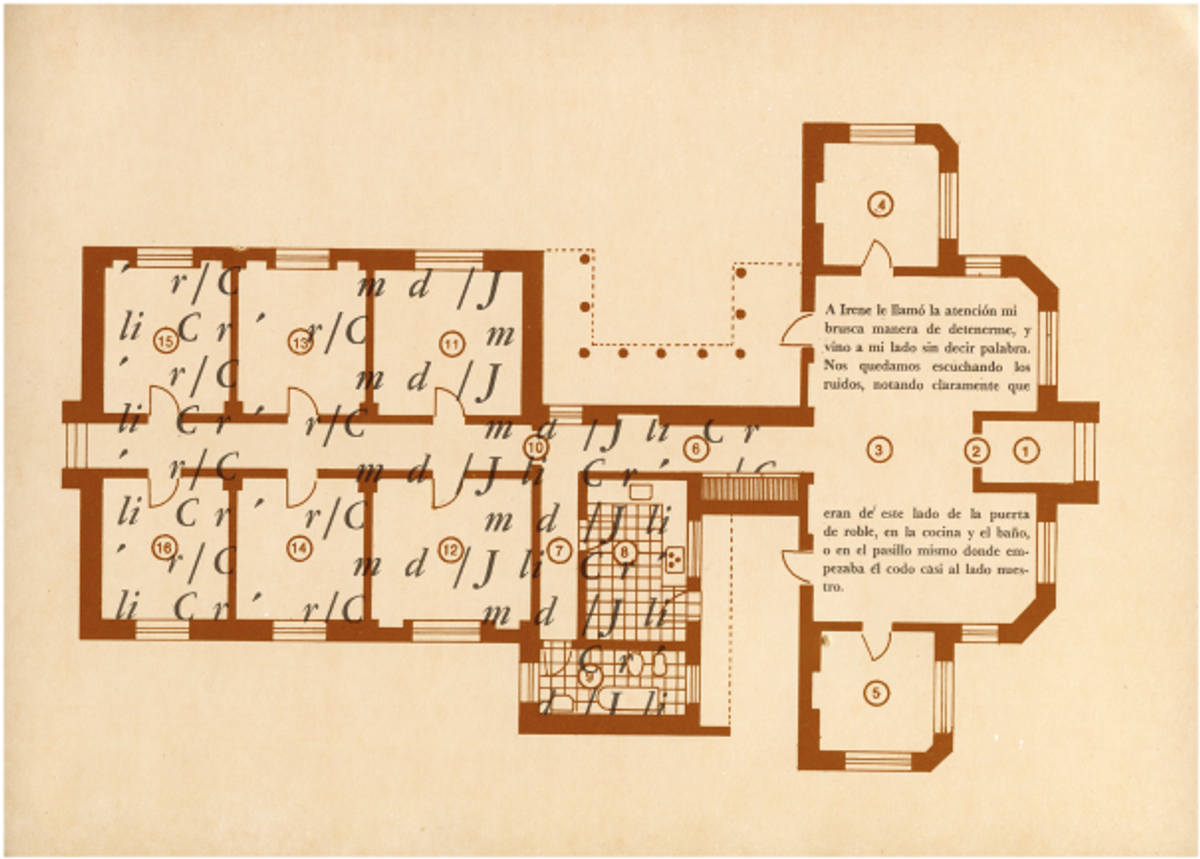

Son texte qui m’émeut le plus est une nouvelle intitulée « Casa Tomada », soit « La Maison occupée ». Publiée une première fois en 1946 dans la revue littéraire Los Anales de Buenos Aires, dirigée à l’époque par Jorge Luis Borges, celle-ci a par la suite été incorporée à un recueil de huit nouvelles, paru en 1951 : Bestiario [Bestiaire]. Enfin, en 1969, « Casa Tomada » a reparu seule sous la forme d’un très beau livre au format à l’italienne, illustré par un graphiste de haute volée, Juan Fresán. L’ouvrage comporte une série de plans de cette « maison occupée », que le texte vient coiffer. J’ai trouvé cet exemplaire dans une librairie d’occasion, à Buenos Aires.

L’histoire est la suivante : un frère et une sœur résident dans une vaste maison de famille, ce type de demeure historique tout en longueur, à cause de la forme des parcelles, que les Porteños ont surnommé Casa Chorizo [la «maison-saucisse»]. Sous prétexte de garder la maison, ni l’un ni l’autre ne se sont mariés et ils répugnent à l’idée qu’à leur mort des cousins éloignés la vendent pour s’enrichir ou la démolissent pour faire place à une nouvelle construction. Ils mènent leurs activités quotidiennes au milieu des objets et des souvenirs familiaux. Julio Cortázar décrit leurs rituels avec minutie ainsi que l’intérieur de la demeure. Un jour, le frère et la sœur entendent des bruits suspects dans une pièce, murmures étouffés ou mouvements d’objets. Se sentant menacés par cette intrusion non identifiée, ils donnent un tour de clé dans la serrure de la porte et se claquemurent dans les autres pièces. Mais les bruits continuent à se répandre. Peu à peu, le tandem se laisse envahir par cette présence fantasmagorique et condamne une à une les pièces jusqu’à se retrouver, effrayé, dehors. Défaits de tout, abandonnant la maison entière à ces invisibles inconnus, ils en viennent même à jeter la clé dans une bouche d’égout, de peur qu’un pauvre diable n’ait l’idée d’entrer pour y voler quelque chose.

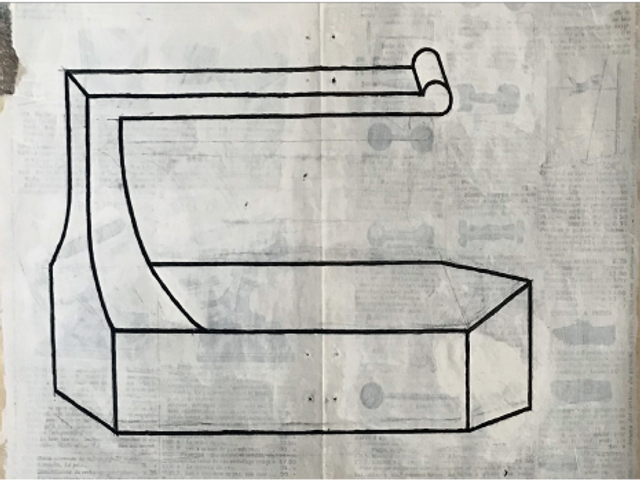

Juan Fresán, le graphiste, a parfaitement « traduit » ce texte de Julio Cortázar, et son travail est splendide, saturant, au fur et à mesure, l’espace de la maison de typographies.

ENVAHISSEMENT ET ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

Deux sujets me touchent particulièrement dans cette nouvelle. D’une part, la notion d’envahissement. J’aime cette idée d’une maison dans laquelle s’accumulent les meubles et les objets, voire les « esprits », référence appuyée à l’obsession de collectionner, ainsi que ce sentiment pour un collectionneur, et j’en suis un, d’être si dépassé par ce qui vous entoure que la seule issue est de vous en séparer. D’autre part, la manière avec laquelle l’écrivain évoque l’architecture m’a sans doute incité – moi qui, à l’origine, voulais être artiste – à devenir architecte. D’ailleurs, davantage que l’architecture, il y détaille méticuleusement l’organisation de l’espace, et j’ai compris très vite, à la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo [à Buenos Aires], que ce qui m’intéressait était l’aménagement intérieur.

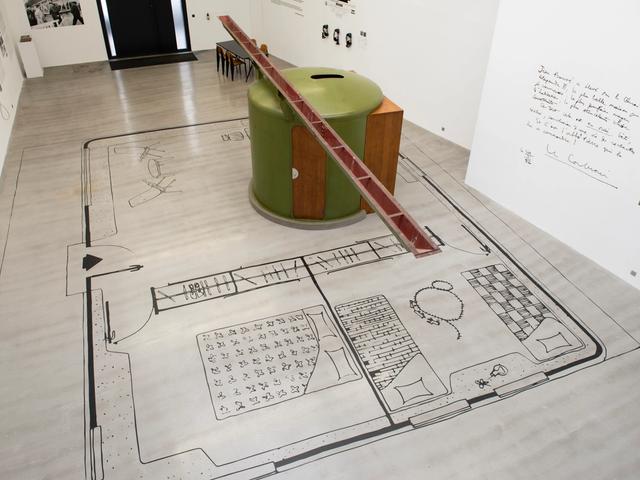

En 1994, lors de la Biennale internationale des arts du feu, à Limoges, on m’a proposé d’investir un appartement avec mes pièces – table, banquette, miroir, tapis, luminaires, vases. J’ai construit l’exposition en pensant évidemment à la nouvelle de Julio Cortázar et je l’ai intitulée : « La Maison apprivoisée ». Je ne suis pas allé jusqu’à l’envahir, mais j’ai occupé tout l’espace alloué. L’idée fut sensiblement la même pour une scénographie présentant des vases de designers que j’ai réalisée, en 2003, au château de Rochechouart [musée d’Art contemporain de la Haute-Vienne] : « Désir d’objets ». Je me suis pris au jeu : soit un collectionneur fou qui achète quantité de vases et les pose chez lui, n’importe où. Nous avions, pour l’occasion, chiné tables et consoles auprès de divers brocanteurs du coin. Les supports, en réalité, n’avaient pas d’importance, seules comptaient les pièces exposées. Une version augmentée, mais au « synopsis » identique, a été présentée, l’année suivante, au musée des Arts contemporains Grand-Hornu [Mac’s], en Belgique. Dans les deux cas, le but était d’évoquer « physiquement » l’accumulation.

LE VIRUS DE LA COLLECTION

Nombre de collectionneurs achètent frénétiquement. En 2001, à Londres, pour l’aménagement d’une maison logée à l’intérieur d’un ancien entrepôt du Royal Opera House, je me souviens avoir dû, au cours du chantier, déplacer une porte pour pouvoir intégrer une œuvre d’angle de Dan Flavin que mes clients venaient d’acquérir, sans oublier d’ajouter un mur en béton et de renforcer un sol pour accueillir respectivement un Jannis Kounellis et un César, des pièces dont le poids dépassait allègrement la… tonne.

Je suis moi-même collectionneur d’objets et de meubles, mais surtout, depuis quarante ans, de photographies. J’en possède plus de 500. J’ai acquis mon premier Robert Mapplethorpe, un X Portfolio, en 1982. J’avais découvert son travail trois ans auparavant à la Robert Miller Gallery, à New York, et j’avais été subjugué. Une révélation. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de collectionner la photographie. Puis ont suivi des clichés de Duane Michals, Jeffrey Silverthorne ou Joel Meyerowitz. Ce « virus de la collectionnite », je l’ai attrapé très tôt. Adolescent déjà, j’achetais des petits dessins. L’été de mes 17 ans, j’ai travaillé dans une galerie où j’ai commencé à faire acquérir à mes parents des tableaux, sans doute une manière d’assouvir par procuration ma propre passion. Toutes les œuvres aujourd’hui accrochées dans l’appartement de ma mère, à Buenos Aires, sont soit celles que j’ai conseillées à mes parents d’acheter, soit les miennes. Je n’ai jamais cessé d’accumuler. On en revient toujours à cette question complexe de l’envahissement. Je pourrais me débarrasser sans problème de tous mes meubles et objets, en aucun cas de l’art.

-

Jeanne Quéheillard, Nestor Perkal. Architecte, scénographe, designer, Paris, Norma éditions, 288 pages, 350 illustrations, 55 euros.

-

« Nestor Perkal. Des années 80 à aujourd’hui, une figure clé de la culture du design en France », 6 octobre 2022-8 janvier 2023, musée des Arts décoratifs et du Design, 39, rue Bouffard, 33000 Bordeaux.