Dans quel contexte avez-vous grandi ?

Je suis né en 1944 à Soleure, en Suisse. J’ai grandi à Sankt Margrethen, à la frontière autrichienne, dans un ancien camp de réfugiés qui, dans les années 1950, avait été converti en logements sociaux. Mes parents étaient suisses, mais nous y avions déménagé pour des raisons économiques. Ma mère était ménagère, mon père cordonnier. Mais, après avoir perdu son commerce pendant la guerre, il était obligé de travailler là où on le lui proposait. Mes deux frères et moi, nous accompagnions les danses populaires lors de fêtes en Suisse et dans le sud de l’Allemagne. Je faisais de la guitare et de l’accordéon. Je voulais devenir musicien, mais l’accordéon n’étant pas encore entré au conservatoire, je ne pouvais y être admis.

À 15 ans, j’ai fugué avec un ami : nous sommes partis à Paris en autostop. Je jouais de la guitare dans les rues pour gagner un peu d’argent. Nous avons cheminé vers Lille, Dunkerque, pour arriver jusqu’à la mer. Au bout de six semaines, nous étions de retour. À cet âge, on poursuit surtout un sentiment de liberté, l’Éros. On se balade, on rencontre des amis, des copines, on ne va pas dans les musées. C’est ce que nous avions découvert dans Les Quatre Cents Coups de François Truffaut. On veut s’évader de la maison, fuir les tensions avec les parents, être libre et réaliser nos rêves. Je trouve les années 1950 très intéressantes parce que l’imagination était plus fortement stimulée. Le monde n’était pas ouvert, il n’y avait pas beaucoup d’informations, mais il y avait de la place pour l’expérience. Il fallait du courage pour dépasser les limites.

Le cinéma a joué un très grand rôle dans ma socialisation. Ma quête d’identité a été très influencée par James Dean, Marlon Brando et toutes ces figures américaines. C’est Elvis Presley qui a su allumer en moi le désir : pourrai-je mener une telle vie ? poursuivre une vie dans l’art ? Avec Jacques Brel, Léo Ferré, j’ai découvert la bohème française, la poésie de la contre-culture comme alternative à l’art classique. J’ai appartenu à l’existentialisme français, aux blousons noirs, aussi fortement qu’à la Beat Generation. C’est à Paris que j’ai vu de l’art pour la première fois et que j’ai pris conscience de l’art moderne : Henri Matisse et Paul Cézanne, mais également l’art informel, l’école de Paris, que je découvrais dans les galeries et qui ont eu un très grand impact sur moi, tant émotionnel qu’intellectuel. Je ne considère pas les émotions et l’intellect comme des choses séparées, au contraire, ils ne font qu’un. Un art sans cerveau est aussi superflu qu’un art sans cœur.

Vous poursuiviez une quête d’identité ?

Dans les années 1960, Tennessee Williams a joué pour moi un rôle central. J’ai lu presque tout son œuvre et vu tous ses films. J’y ai appris qu’une œuvre d’art peut contenir une forte analyse psychologique. Il a présenté la condition humaine avec une grande brutalité, mais également une grande tendresse. La recherche de l’idéal se fait par une mise en danger de soi. Certains désirs sont positifs, d’autres destructeurs. En 1959, à Paris, j’ai vu une affiche avec un légionnaire sous les palmiers qui m’a donné l’envie de m’engager dans la Légion étrangère. C’était le mythe de la grande aventure, mais bien sûr nous étions trop jeunes. Je me rends compte que je suis tout le temps emporté par le mythe, par la mythologie.

C’est la raison pour laquelle j’ai un avis très négatif sur Andy Warhol et sa conception de la mythologie. J’ai toujours rejeté le pop art. Je le trouvais d’une brutalité et d’un cynisme incroyable parce que son objectif principal était la destruction des valeurs et que le refus de la passion y domine, ce à quoi je ne peux adhérer. Je crois que, dans les cultures les plus significatives, même à un moindre degré, la passion joue un rôle fondamental. Dans la mythologie moderne, il y a toujours un espoir de rédemption. Serai-je délivré de mes peines ? Les hommes pourront-ils être éclairés et voir au-delà de l’évidence ? Cette quête de la recherche du sens est fortement inscrite en moi.

Jack Kerouac et Allen Ginsberg ont succédé à Tennessee Williams dans ma recherche de sens. Dans la culture beat, la brutalité existe en chacun de nous, elle fait partie du combat que l’on mène, il n’y a pas de cynisme. Pour en revenir à Warhol, j’ai trouvé magnifiques Electric Chair et Car Crash, mais je me suis demandé comment quelqu’un qui peint de tels tableaux peut sombrer dans le cynisme des portraits de gens riches et célèbres. Cela me touche personnellement parce que je suis fasciné par le mal. Mes premières lectures ont été marquées par les histoires de Caryl Chessman et de Gary Gilmore, de grands criminels qui ont été condamnés à mort. Naturellement, j’avais déjà lu Jean Genet, dans les livres duquel je me retrouvais. L’existentialisme ne peut pas exister sans Genet. Il négocie avec le mal. L’extrême m’a toujours intéressé. Un alpiniste qui part seul à 8 000 mètres d’altitude risque sa vie. Comment s’offrir cette solitude, s’exposer à une telle excitation, assumer sa propre imagination ?

Toutes ces tendances ont participé à la constitution de mon identité. Elles n’ont pas directement à faire avec le tableau, mais c’est mon identité qui déclenche le tableau à venir. Je ne peux peindre que comme je suis. Je ne choisis pas de thèmes, je n’essaie pas d’avoir un impact sur la société. Mon rapport à la culture est plutôt anthropologique. Je cherche davantage à me cultiver : à regarder, à apprendre, à faire l’expérience du monde et des choses.

Quelle a été votre formation artistique ?

J’ai étudié à la Schule für Gestaltung [École de design] de Bâle en 1964, et je travaillais chaque soir à la Poste pour la financer. J’ai arrêté après une année puis je suis parti vivre en Tunisie, à côté de Sidi Bouzid. Là, j’ai lu Albert Camus, Franz Kafka et j’ai commencé à peindre, surtout des aquarelles, un peu dans le style de Paul Klee et d’August Macke. C’est au Kunstmuseum de Bâle que j’ai découvert pour la première fois la grande peinture américaine. Je me suis rendu compte qu’il s’agissait d’une expression de l’esprit et de l’âme, de l’intellect et de l’émotion, qui ne tenait pas à une réalité. À l’école de Bâle, sous l’influence du Bauhaus, on nous disait que l’on ne devenait pas artiste, mais que l’« on apprenait à regarder ». Je trouve encore cette conception très juste. L’homme doit d’abord apprendre à regarder, à comprendre, pour s’exprimer par la suite. À l’époque, en Suisse, les modèles dominants étaient Jean Tinguely d’un côté et Max Bill de l’autre. L’art ludique ou l’art comme loisir ne m’a jamais intéressé. Ma culture artistique doit peu à la Suisse. Ferdinand Hodler, Paul Klee et Alberto Giacometti sont les seuls artistes suisses dont je me sens proche. J’aime toujours regarder les paysages de montagnes de Hodler dans lesquels je trouve des qualités symboliques, comme chez Barnett Newman et Mark Rothko.

Jeune, je n’étais pas très démocrate ; aujourd’hui, je me qualifierais de conservateur. « I believe in a multipolar world with multipolar values. » J’étais surtout porté par le sens de la liberté incarnée par les cow-boys dans la culture américaine. Pour en faire l’expérience, il faut aller dans le désert. J’avais vécu en Tunisie, plus tard, je me suis installé au Nouveau-Mexique. Fondamentalement, je suis marqué par trois cultures : la culture américaine, la culture japonaise, pays où je suis allé très tôt, et la culture nord-africaine – de l’Égypte jusqu’au Maroc –, une culture antique et contemporaine, qui m’interpelle par la manière qu’ont les hommes d’y vivre, de s’organiser en société, avec toutes les tendances négatives que cela implique. Après mes études, en 1969, avec deux amis, nous avons pris la route vers l’Inde en traversant l’Iran, l’Afghanistan, le Pakistan. Ce fut très impressionnant. C’était l’époque des hippies, mais j’ai toujours été un beatnik. J’étais vraiment « sur la route ».

Avez-vous été influencé par ces autres cultures ?

L’artisanat des différentes parties du monde m’a constamment attiré. Ces artefacts sont devenus très importants dans ma vie. Le premier objet de ma collection a été un thangka tibétain que j’ai acheté à Katmandou, en 1969. Pour moi, la beauté est une chose en soi qui n’a besoin d’aucun spectateur. Et c’est la qualité que je retrouve dans la culture japonaise. Elle ne s’exhibe pas. C’est le problème de l’Amérique contemporaine où tout est représentation ; cette « hollywoodisation » totale est épouvantable. La beauté a surtout à faire avec l’humilité. La plus grande beauté repose toujours sur la pauvreté, sur la dignité de l’être. C’est à mettre en parallèle avec le minimalisme dont le sens de la beauté existe à travers la dignité du « moindre ». Au Japon, on parle de wabi-sabi, [con-cept esthétique et spirituel] de l’imparfait, de l’imperfection. Less is more est tout bonnement un cri de guerre contre l’exubérance catholique – j’ai été élevé dans le catholicisme – à laquelle l’idée du moindre s’oppose. Pour moi, il y a simplement une beauté du rien, une véracité du rien. La modestie joue un rôle majeur, mais je ne suis pas un moraliste. Il y a aussi de la beauté dans le grand, dans le fort. Quand je regarde une église, imposante, j’y trouve aussi de la beauté. Mais mon attente de spiritualité n’a trouvé satisfaction que dans la magnifique modestie des temples japonais et leur discipline du retrait. Alors nous pouvons dire « less is beautiful ».

Les peintures grises datent de mon retour d’Inde. Les quatre ou cinq premières années, les paysages de montagne ont été très présents dans ma peinture. Vers 1976, j’ai commencé la série Null Bild [1977-1979]. À cette époque, j’ai fait un livre intitulé New Suicide Graphic : Faces and Other Pieces avec mon ami, le peintre Martin Disler. Je n’avais pas du tout connaissance des Suicide Notes de Brice Marden. En revanche, le suicide de Rothko m’avait profondément touché. Le thème de la mort était toujours présent, soit comme un défi, à travers les voyages, l’ascension des montagnes, soit comme l’aboutissement d’un comportement criminel, soit comme l’acte de se donner la mort. De retour à Bâle, j’ai fait une exposition dont l’accueil m’a beaucoup déçu. J’ai compris que, dans ce qui joue dans la reconnaissance d’un artiste, l’œuvre occupe un rôle secondaire par rapport au profil social. Or, j’étais peu social. Cette riche nation, cette société bourgeoise qui consomme de l’art, aime les artistes drôles ou cyniques. Mon exigence de l’œuvre ne correspondait pas à ce paradigme. On a dit de moi : « Oh ! He wants to be an American Artist ! »

Alors, vers 1979 ou 1980, je suis parti à New York, où je n’étais pas non plus un artiste new-yorkais. J’étais qui j’étais. Il était trop tard pour me fondre dans le contexte local. J’ai fréquenté des artistes tel Brice Marden, mais j’étais considéré comme un outsider. Pendant de nombreux mois, j’ai continué à vivre sur la route, en tant que chauffeur-livreur entre New York et le Midwest.

À New York, j’ai poursuivi la série Basics on Composition [1979-1994] que j’avais débutée à Bâle. C’est là que j’ai vraiment commencé à mettre la peinture au premier plan et à réaliser de grandes toiles : des œuvres avec la lettre H, l’initiale de mon prénom, la lettre F ou d’autres caractères, la skyline de New York, ces lignes abstraites et géométriques. La figure ne m’a jamais intéressé.

Vous commencez aussi à dédier vos tableaux à d’autres personnes.

En effet, je dédie souvent mes tableaux à quelqu’un. Et cette dédicace exprime une énergie chaleureuse. Les titres sont très importants. Le tableau en tant que support possède une certaine qualité psychique. Il contient son propre secret, sa métaphysique. C’est l’âme, et l’âme c’est de la lumière. C’est ce que j’ai toujours vu chez Rothko. En tant que peintre, je ne peux pas décider que je vais développer le mystérieux, l’évanescent, la qualité cachée du tableau. Le travail reste diffus. On élabore le tableau formellement, émotionnellement. On l’observe le temps nécessaire pour que lui et moi, son créateur, retrouvions une identité commune. On fait un tableau pour soi-même, et mon désir est que le tableau rétablisse mon identité, mes valeurs de beauté, de poésie, de forces obscures.

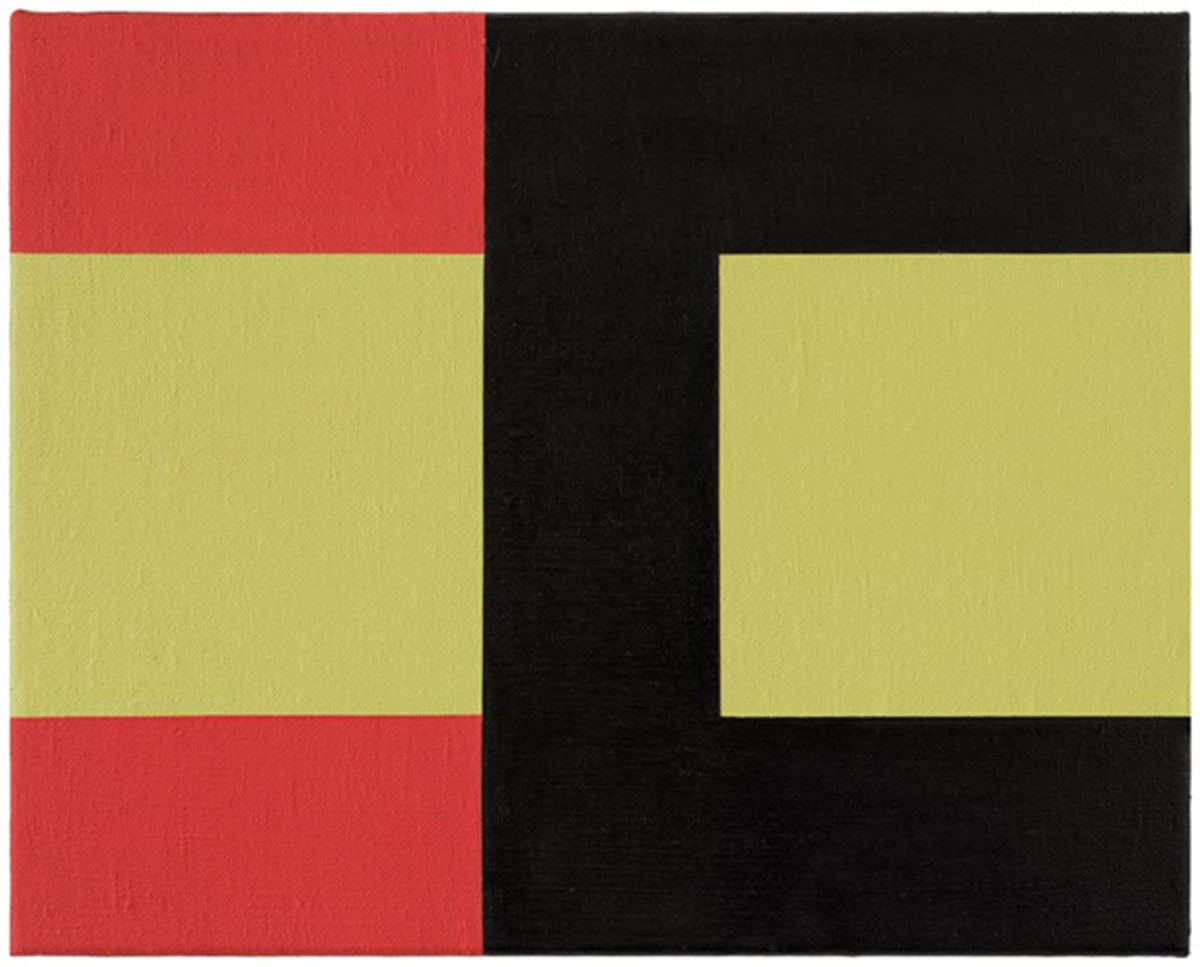

Il y a quelque temps, j’ai dédicacé un des derniers Basics on Composition à Fiodor Dostoïevski. On ne voit qu’un tableau noir avec deux carrés jaunes formés par la lettre H. Mais l’ensemble est chargé d’une composante mythique par le fait de cette dédicace. Il porte en lui quelque chose que j’avais ressenti chez l’écrivain russe dans son rapport au monde, son destin si l’on veut, une dimension mythologique au présent. Avec « Acknowledgement » [Reconnaissance], mon exposition à la Galerie nächst St. Stephan – Rosemarie Schwarzwälder, à Vienne [11 février-25 mars 2023], je rends hommage à la tradition. À travers ce titre, je me considère dans la même position qu’un peintre de la modernité, qu’un Paul Cézanne ou un Piet Mondrian. Je vis simplement dans un autre temps.

L’histoire, c’est la compréhension de la tradition, et la tradition consiste en des chemins et des outils dont on dispose pour accomplir quelque chose. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de marge de manœuvre. C’est ce que je nomme « déviation ». Il y a la norme et il y a la déviation. Je suis un enfant de la seconde modernité. C’est une bonne définition parce que le concept de « postmoderne » ne me plaît pas. Le postmoderne implique l’idée d’avoir dépassé quelque chose, ce qui correspond à une certaine arrogance, alors qu’avec la seconde modernité, on entend que nous sommes toujours sur le même chemin. Le cynisme postmoderne, c’est l’anéantissement irresponsable de la modernité. Ce cynisme n’a aucun moyen de répondre aux questions que je me pose tous les jours, puisque son seul souci, ce sont le spectacle et le divertissement.

Helmut Federle, Light Green over Grey (Uncertainty), 2022, acrylique et huile sur toile. © Helmut Federle et Bildrecht Vienna, 2023, courtesy Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder. Photo Markus Wörgötter

Quel est votre rapport à la mort ?

Je n’ai pas à être conciliant avec la mort. J’ai peur. Je sais qu’elle est là, toujours présente. On doit la souffrir tout en continuant à aller de l’avant. Lorsqu’on est jeune artiste, on peut se permettre d’être destructif. Puis arrive un moment où l’on devient plus contemplatif. J’ai toujours douté, ce doute grandit dans le temps, au point que je suis tenté d’abandonner la peinture. Pendant que je peins, je ne sais pas si c’est le tableau qui touche à sa fin ou s’il sera mon dernier tableau. Je me suis sans cesse posé la question : dois-je encore en faire ? Cela répond-il à l’exigence que j’ai pour un tableau ? Je me suis régulièrement arrêté de peindre durant des périodes de près de six mois, après lesquelles je reprenais parce que l’anxiété s’installait et que je m’ennuyais à mourir.

Les années 1990 furent très productives. J’ai peint de grands formats, et l’attention portée à mon œuvre s’est améliorée. J’ai été invité à montrer mon travail à la Biennale de Venise en 1997 ; ce fut, pour moi, un point culminant. Les choses ont bien avancé jusqu’en 2005. Je suis arrivé à terminer The Jeremiah Case, dont j’ai senti intuitivement qu’il serait le dernier de mes grands tableaux. Je sais que je ne pourrai plus peindre dans de telles dimensions. J’ai pourtant continué la série Für die Vögel [2000], un hommage à la nature, au monde extérieur. En 2012, j’ai entrepris la série The Ferner Paintings, constituée de cercles uniquement peints avec de l’huile de cuisine, sans couleur. C’était important que je m’occupe de toute la partie manuelle de la préparation de l’œuvre : acheter la toile, le châssis, la tendre, mettre les baguettes, etc. Ainsi, j’avais déjà un « faire », un engagement matériel dans lequel se tient le fondement de l’œuvre. La condition fondamentale était que je puisse peindre un cercle avec de l’huile comme acte d’un minimalisme spirituel absolu. J’ai peint quelques tableaux singuliers jusqu’en 2014, puis il y a eu une coupure. Je n’ai plus rien produit pendant cinq ans, pas un dessin, plus de tableaux, aucune icône. Je n’ai fait que voyager : Maroc, Amérique, Japon, le même circuit chaque année. En 2019, j’ai ressenti un ennui insensé. J’ai décidé de reprendre Basics on Composition, la série que j’avais close dans les années 1990 après soixante-deux toiles numérotées. J’ai fait des tableaux à partir de l’alphabet, de la lettre A jusqu’à la lettre Z. Je peins lentement (six ou sept tableaux par an), par étapes : une première couche, quelques semaines plus tard une seconde, je corrige les couleurs ou ce qui est nécessaire à chaque fois. Peindre sans avoir à réfléchir, sans relever un défi, sans subir de pression. Je peins une icône qui relève elle-même d’une conception méditative, la répétition d’un schéma que l’on peut comparer aux tableaux d’On Kawara.

Helmut Federle, Regen, 2022, huile sur toile. © Helmut Federle et Bildrecht Vienna, 2023, courtesy Galerie nächst St. Stephan Rosemarie

Schwarzwälder. Photo Markus Wörgötter

Dans quelles directions votre œuvre s’oriente-t-elle aujourd’hui ?

Mon travail en cours a commencé de façon inattendue par un tableau calligraphique que j’ai peint au sol avec un torchon de cuisine imbibé d’huile alimentaire et d’une très légère couche de couleur. Le résultat m’enchante, et je souhaite poursuivre dans cette voie. Je pense que le rythme, la répétition, le sentiment relèvent de l’expérience. C’est intime, cela a à faire avec la proximité de la fin. Lorsque je regarde une œuvre de jeunesse, j’y remarque souvent une composante lyrique, quelque chose de plus direct que ce que je fais à présent, où les choses sont mises beaucoup plus en retrait. Je suis toujours saisi par la poésie des petites choses. Le rythme n’est jamais très clair, il y a beaucoup de pauses. L’impuissance joue un rôle important. On aimerait peut-être être quelqu’un d’autre. Suis-je celui que je suis, ou suis-je un autre ? On a en son sein tellement d’âmes. Et cette multiplicité d’âmes nous agite, nous tourmente.

La présence et l’absence sont essentielles dans mon travail. Il est toujours difficile de trouver un équilibre entre la décision et le doute. C’est la raison pour laquelle la relation avec la société ne fonctionne pas. Celle-ci veut de l’évidence, elle exige de l’artiste des images sans équivoque. Ça ne m’intéresse pas du tout, et je peux dire comme J. D. Salinger, l’auteur de L’Attrape-cœurs, l’écrivain de la fébrilité, que j’admire : « I don’t want to exist in this context anymore. »

J’ai été lié d’une grande amitié avec Martin Disler, jusqu’à sa disparition. Nous avons commencé ensemble dans les années 1970. C’était un très bon peintre. J’ai toujours été introverti, ascétique et compliqué, lui était un être sans complication, il aimait la vie, tout le contraire de Salinger. Quand j’habitais le Nouveau-Mexique, j’ai acheté une maison aux confins du désert et j’avais pour voisine Agnes Martin, une artiste extraordinaire que j’admire profondément. Elle nous a invités à maintes reprises et est pareillement venue chez nous. Un autre de mes voisins était Bruce Nauman. Nous n’étions pas si proches, mais il nous conviait parfois à déjeuner dans son ranch. C’était magnifique de voir sa relation à la culture des cow-boys. Je m’y reconnaissais un peu. Nous ne parlions pas d’art, mais des artisans-bottiers et des bottes en cuir des cow-boys, du dressage des chevaux… Je me rappelle sa passion pour ses deux chiens. Cela me semblait fantastique qu’un artiste puisse se trouver si près de la nature. Il faut dire que nous portons la nature en chacun de nous. Nous lui appartenons, c’est pourquoi nous l’éprouvons comme un sentiment.

-

« Mondes parallèles. Nouvel accrochage contemporain », à partir du 14 avril 2023, musée d’Art moderne de Paris, 11, avenue du Président-Wilson, 75016 Paris.