Quel a été votre premier choc esthétique ?

Je devais avoir 12 ans. Nous avons émigré de Roumanie en 1947, à Nice, dans un premier temps. J’ai appris le français, mais aussi à lire et à écrire en France ; en Roumanie, les écoles étaient interdites aux juifs. À Paris, un dimanche, je suis allé à la galerie du Jeu de Paume, où j’ai découvert les impressionnistes du musée de l’Orangerie. Dès lors, je m’y suis rendu tous les dimanches. Dans un dictionnaire de la peinture, j’ai appris à distinguer Gustave Caillebotte de Paul Gauguin, Claude Monet de Vincent van Gogh... Avant la photographie et le cinéma, mon premier choc a été la peinture.

Vous avez étudié à l’IDHEC, l’Institut des hautes études cinématographiques (intégré à la Femis en 1986), avant de devenir chef opérateur et assistant d’Agnès Varda et de Jean-Luc Godard. Réalisateur et producteur, vous avez fondé les cinémas indépendants MK2, aujourd’hui dirigés par vos deux fils, Nathanaël et Elisha. Vous souvenez-vous précisément à quand remonte votre intérêt, pour ne pas dire votre passion, pour l’image ?

Il me semble que c’est un mélange de deux passions. Celle, révélée très tôt, pour la peinture, en particulier impressionniste, mais aussi celle pour la littérature. Outre au Jeu de Paume, le dimanche, je passais beaucoup de temps sur les quais de Seine, chez les bouquinistes. J’y ai découvert Blaise Cendrars, André Breton, et Louis Aragon. Aurélien était mon livre de chevet. D’ailleurs, une pièce de l’exposition est consacrée à L’Inconnue de la Seine avec les photographies de Man Ray.

La lecture était l’autre élément qui me faisait vivre, beaucoup plus que l’école, où je m’ennuyais sec. Je savais que je voulais me diriger vers une activité dans le domaine de la création. Mais encore fallait-il que j’en sois capable. Je me suis rendu compte assez vite que j’étais très maladroit en peinture et un peu poussif à l’écrit... J’aurais bien aimé être architecte, mais ce métier me semblait trop scientifique. Or, il se trouve que des tournages se sont déroulés dans ma rue, à Paris, mais aussi à Nice où nous passions les vacances. Un film avec Sacha Guitry, un autre avec Georges Guétary. Ça m’a paru formidable! J’étais fasciné. La fabrication d’images, de paroles par une équipe... Tout me plaisait. Mon professeur de philosophie au lycée, qui désirait me donner un coup de main, m’a emmené chez un réalisateur communiste alors très connu, Louis Daquin... lequel m’a conseillé de ne pas faire ce métier ! Sur le coup, je lui en ai terriblement voulu. Bien sûr, j’ai fait une école de cinéma ! Et ce, contre l’avis de mon père qui aurait préféré que je fasse du droit.

Quels films ont compté dans votre vocation ?

Lors de mon année préparatoire à l’IDHEC, je voyais trois films par jour à la cinémathèque de l’avenue de Messine [dans le 8e arrondissement]. J’ai appris le cinéma de cette façon, en découvrant les classiques, à la manière des jeunes peintres qui regardent leurs aînés. Mon école a été les œuvres d’une grande modernité de Friedrich Wilhelm Murnau – notamment L’Aurore [1927] –, les films de Fritz Lang, Georg Wilhelm Pabst, Jean Renoir, René Clair, Buster Keaton... Puis le cinéma moderne de l’après-guerre. Le cinéma italien principalement : Luchino Visconti, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni et surtout Roberto Rossellini, avec son pendant en France, Robert Bresson, et en Suède, Ingmar Bergman. Il est essentiel d’aller fouiller dans le passé, je ne cesse de le répéter aux jeunes qui veulent être réalisateurs.

Christer Strömholm, España 164 B, 1958-1959, tirage gélatino-argentique, collection Marin Karmitz. © The Christer Strömholm Estate, Agence VU’ et Marin Karmitz collection. Photo Florian Kleinefenn

Ce principe, vous l’avez également fait vôtre s’agissant de la photographie. Ce qui frappe d’emblée dans l’exposition, c’est la quête de l’approche créative, des pionniers historiques à la jeune garde.

Ce qui m’intéresse, dans tous les domaines, ce sont les gens capables d’ajouter quelque chose au métier qu’ils pratiquent, d’apporter une petite pierre dans un ensemble qui se construit, que ce soit la mode, la restauration, la peinture, la sculpture, le cinéma, la photographie... Cette curiosité, qui m’est chère, permet de conserver un regard vivant. Il ne suffit pas de l’éduquer, il faut ensuite le garder inventif. Et cela ne peut se faire qu’en étant curieux, en décloisonnant les disciplines. C’est ce que nous avons essayé avec cette exposition, qui est un hommage à la photographie, mais aussi à la photographie comme médium.

Votre collection a été montrée pour la première fois aux Rencontres d’Arles en 2010 dans l’exposition « Traverses », dont vous étiez commissaire en association avec Christian Caujolle, puis à La maison rouge, à Paris, à l’invitation d’Antoine de Galbert en 2017, sous le titre « Étranger résident ». Comment définiriez-vous votre goût et les grands axes de cette collection ?

Mes premières acquisitions se sont faites grâce à un « passeur ». J’avais pris mes distances avec la photographie, qui, pour moi, se résumait à un témoignage journalistique. Je ne voulais plus en entendre parler jusqu’à ce que Christian Caujolle, qui dirigeait alors la galerie VU’, me fasse découvrir Gotthard Schuh. Son image représentant un mineur a été ma première acquisition. Tout à coup, j’ai compris que j’étais borné. Je devais renouveler, interroger mon regard. Je me suis intéressé à l’œuvre de ce photographe et, très vite, à l’histoire de la photographie, que j’ai commencé à regarder de plus près. Peu à peu, j’ai acheté des tirages qui me plaisaient. François Hébel, à la tête alors des Rencontres d’Arles, m’a proposé de les exposer.

C’est à ce moment que je suis véritablement devenu collectionneur, en réalisant qu’il y avait une cohérence de l’ensemble. L’exposition a été comme une psychanalyse un peu sauvage de ma relation avec la photo ! J’ai commencé à m’interroger sur mes goûts, à me demander en quoi ce médium était original, différent... comment, à l’instar d’autres domaines, il pouvait se muer en un singulier outil de création. Dans le cinéma, ce qui m’intéresse, ce n’est pas le théâtre filmé ; ni dans la peinture, la réalité photographiée. J’ai compris que mon attention se portait sur ce qui n’existe que dans la photographie : ce fameux instant qui permet de raconter en une image des milliers d’histoires. Arriver à cette image saisie en une fraction de seconde demande un talent époustouflant : celui, par exemple, de Roman Vishniac. Les juifs n’avaient pas le droit d’avoir de la pellicule, s’en procurer était extrêmement difficile. De surcroît, les Allemands prenaient les photographes juifs pour des espions, et les juifs ne voulaient pas être photographiés... Il fallait que la photo soit LA bonne photo.

SMITH, Sans titre, série Désidération (Anamanda Sîn), 2021, épreuve photographique couleur sur aluminium. © SMITH et Centre Pompidou – Musée national d’Art moderne. Photo Galerie Christophe Gaillard, Paris

De fait, votre collection comporte majoritairement des photographies autour de la figure – des êtres plutôt que des paysages. Le rapport à l’histoire y est aussi très présent, avec une prédilection pour le noir et blanc.

Le noir et blanc en photographie est pour moi fondamental. Il est davantage porteur de mystère. La couleur rend les sujets anecdotiques. Seuls quelques photographes arrivent à la maîtriser – Saul Leiter, par exemple. Ce qui m’intéresse dans la photographie, c’est la présence de l’homme. Je ne suis pas un adepte de l’abstraction, qu’elle soit lyrique ou non. C’est par la figure humaine que l’on rejoint l’autre. L’altérité passe par le corps.

Une autre particularité de votre collection est de rassembler des ensembles d’un même artiste.

Je pense que pour connaître un artiste, il faut voir plusieurs de ses œuvres. C’est un peu dommage de n’avoir lu d’Alexandre Dumas que Les Trois Mousquetaires en laissant de côté La Reine Margot, Le Comte de Monte-Cristo... Tout à coup, on comprend qui est l’auteur, ce qu’il veut dire. En outre, on a un plaisir extraordinaire à découvrir d’autres histoires. Il en va de même avec les photographes, comme avec les réalisateurs. J’ai produit douze films de Claude Chabrol, trois de Krzysztof Kieślowski, ceux d’Abbas Kiarostami pendant vingt ans... Pour ma collection de films, commencée avant celle de photographies, j’ai fait des recherches pendant des années avant de réunir trois films de Robert Bresson, dont Pickpocket. Cela a été une véritable enquête policière pour retrouver ce chef-d’œuvre qui avait bercé mon adolescence.

L’exposition « Corps à corps. Histoire(s) de la photographie » au Centre Pompidou, à Paris, fait dialoguer votre collection avec celle du musée national d’Art moderne autour de la représentation de la figure humaine aux XXe et XXIe siècles. Comment Julie Jones, la conservatrice, et vous-même avez élaboré ces correspondances thématiques mais aussi formelles entre artistes ?

Ce travail a commencé très tôt. J’ai eu la chance de faire la connaissance de Julie Jones, une femme d’une culture et d’une finesse tout à fait exceptionnelle, lors de ma venue à La maison rouge. C’est elle qui a eu l’idée de cette exposition. Un jour, je lui ai montré les tirages de Stanisław Ignacy Witkiewicz et lui ai demandé avec quel artiste de la collection du Centre Pompidou l’on pourrait établir un dialogue. Elle m’a emmené voir les photographies de Constantin Brancusi dans les réserves du Centre Pompidou. J’ai alors su que ce dialogue pouvait s’instaurer. Je trouve l’accrochage, comme la scénographie conçue par l’architecte Camille Excoffon, remarquables. Le dialogue entre ces deux collections publique et privée passe par l’espace, qui suscite un échange réussi entre les œuvres.

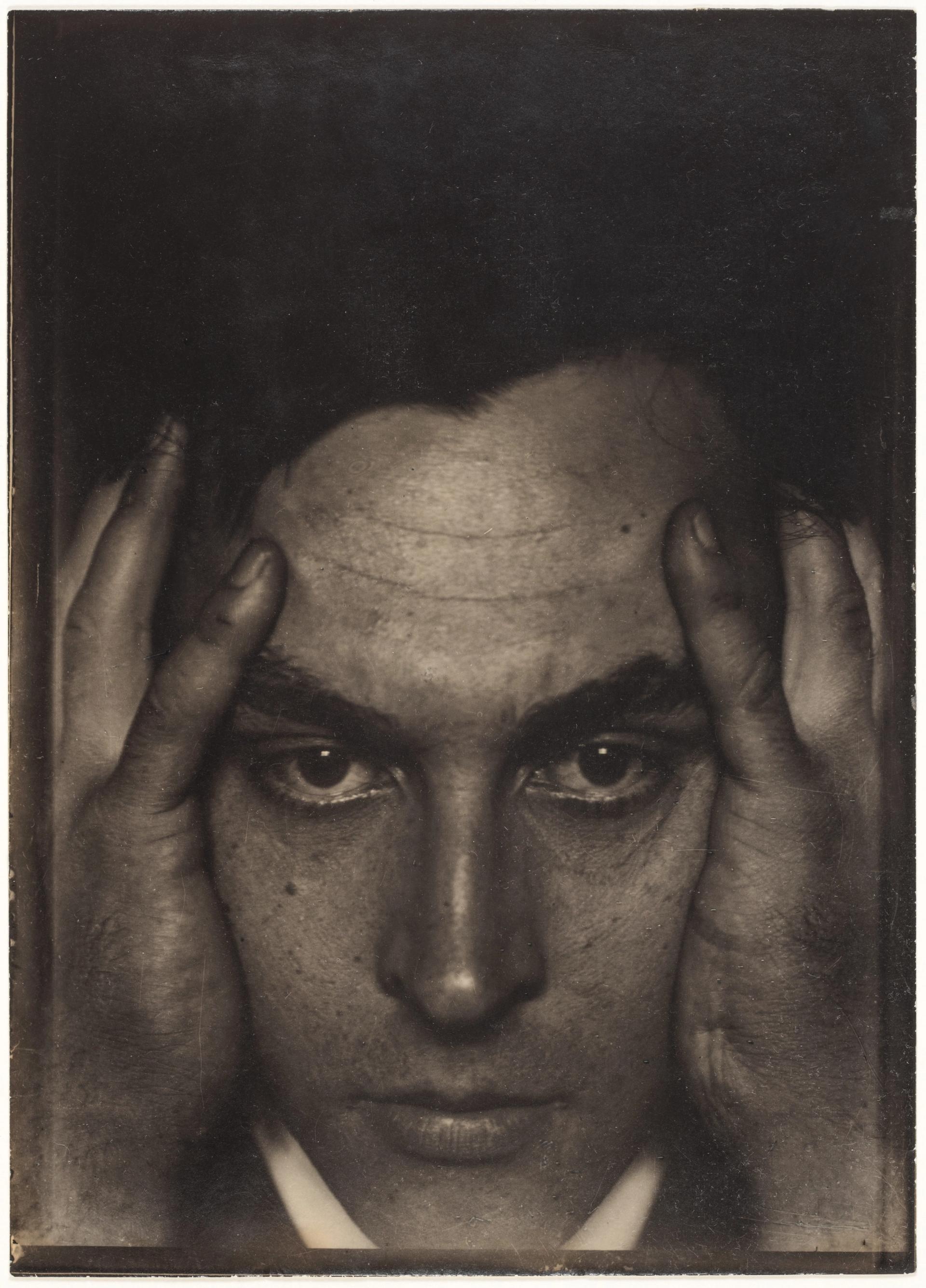

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Sans titre (Autoportrait, Zakopane), 1912- 1914, épreuve gélatino-argentique. Donation Marin Karmitz 2022. © Centre Pompidou – Mnam-Cci / Janeth Rodriguez-Garcia / Dist. RMN-GP

Quel avenir envisagez-vous pour votre collection ?

Cette collection m’est très personnelle. Je ne veux pas encombrer mes fils d’une présence qui peut leur devenir pénible. À eux de voir comment ils géreront cette difficulté. J’ai souhaité donner des œuvres très précises, comme celles de Stanisław Ignacy Witkiewicz, au Centre Pompidou, car cela raconte également l’histoire des relations entre la France et la Pologne. Moï Ver est du même ordre, et aussi important, selon moi, que Man Ray.

Quel souvenir gardez-vous de Christian Boltanski (disparu le 14 juillet 2021) ?

Celui d’un homme en mouvement, dans un questionnement permanent. Nous avions des discussions sans fin. Nous nous voyions juste pour échanger, ce qui devient très rare. Partout, on s’insulte, on lance des slogans. L’altérité est en train de disparaître. Or, pour lui, c’était central : l’homme dans l’histoire. Je peux parler des heures de Christian et en même temps j’ai beaucoup de mal à l’évoquer, car c’était mon meilleur ami. C’est un énorme artiste. Il était dans l’essentiel et non dans l’anecdote. Ce qui me frappe, c’est la diversité de son travail, issu d’une histoire, mais transformé et vécu au quotidien ; c’est la liberté totale qu’il avait à l’égard du matériau, de l’installation. Lorsqu’il a exposé au Centre Pompidou [« Faire son temps », 13 novembre 2019-16 mars 2020], il n’a pas fait une exposition, il a fait une œuvre. D’habitude, on accroche des trucs au mur ; là non, il a fait entrer les visiteurs dans sa sensibilité, son univers. C’est une autre façon de respecter les gens que de leur offrir ce qu’on est, et pas simplement des formules – ce qui est le cas de beaucoup d’artistes. Il faudrait prendre œuvre après œuvre... C’est une réflexion sur le monde de l’après-Shoah transformée en émotion artistique. Parler de soi sans oublier de parler des autres...

Vous avez vous-même un temps été photographe. Pourquoi ne pas avoir poursuivi dans cette voie ?

Je couvrais les grèves dans les usines, c’était extrêmement violent. Je me suis rendu compte que chaque fois que les photographes étaient présents, la violence augmentait. On ne peut pas en même temps lutter contre certains types de violence et y contribuer. Un jour, un jeune photographe, Christophe Schimmel, a été envoyé à ma place. À la sortie de l’usine Renault, un jeune ouvrier, Pierre Overney, qui le protégeait, a été tué par un vigile. Si c’était pour en arriver là, ce n’était pas la peine de faire de la photo. J’ai arrêté.

La Palme d’or à Cannes a été décernée cette année à « Anatomie d’une chute » de Justine Triet. Qu’en pensez-vous ?

Mes fils ont participé à ce film. Ils l’ont cofinancé en le préachetant dans le monde entier. C’est leur première Palme d’or. En cela, je suis très heureux.

Quel conseil donneriez-vous à un jeune réalisateur ? Et à un jeune collectionneur ?

Apprendre à regarder, aller voir des films, des œuvres d’art et éduquer son regard pour comprendre comment le passé aide le présent. C’est indispensable. Il y a aussi une nécessité du décloisonnement de l’art, entre cinéastes, musiciens, plasticiens... Dans les grands moments artistiques, si vous prenez le surréalisme par exemple, les gens se sont parlé.

« Corps à corps. Histoire(s) de la photographie », 6 septembre 2023- 25 mars 2024, Centre Pompidou, place Georges-Pompidou, 75004 Paris, centrepompidou.fr