Bass est votre œuvre la plus abstraite à ce jour : pas d’écrans, pas de projections, juste 30 000 mètres carrés de sons et de lumières colorés. Quelle est l’idée sous-jacente ?

Tout a commencé il y a une vingtaine d’années, lorsque je réfléchissais à la lumière, à la couleur, à la masse et à la visibilité. Je parlais avec un physicien de la densité de la lumière, de la façon dont elle voyage, dont nous voyons et dont nous regardons. En ce qui concerne l’aspect audio, je pensais au « Passage du milieu » [le voyage des esclaves à travers l’océan Atlantique], à la traversée de l’Atlantique et à l’idée des limbes et du fait de ne pas être ici ou là. Par ailleurs, l’une des dernières conversations que j’ai eues avec Okwui [Enwezor, le conservateur nigérian disparu en 2019, NDLR] lorsqu’il était à l’hôpital portait sur l’abstraction dans mon travail.

Votre long métrage 12 Years a Slave nous a confrontés à un récit très précis de l’horreur de l’esclavage. Aujourd’hui, dans Bass, le traumatisme et la violence du déplacement sont évoqués à l’aide de la lumière et du son.

Il s’agit d’une question de présence, d’état d’esprit et de sensibilité à l’endroit où l’on se trouve. Et cela provoque d’autres choses, d’autres récits et d’autres expériences. C’est ce que fait le son et lumière. Ce que j’aime dans la lumière et le son, c’est leur fluidité, ils peuvent prendre n’importe quelle forme. Comme une vapeur ou un parfum, ils peuvent se faufiler dans tous les coins et recoins. Et j’aime ce point de départ où quelque chose n’est pas une forme en tant que telle, mais qui l’englobe.

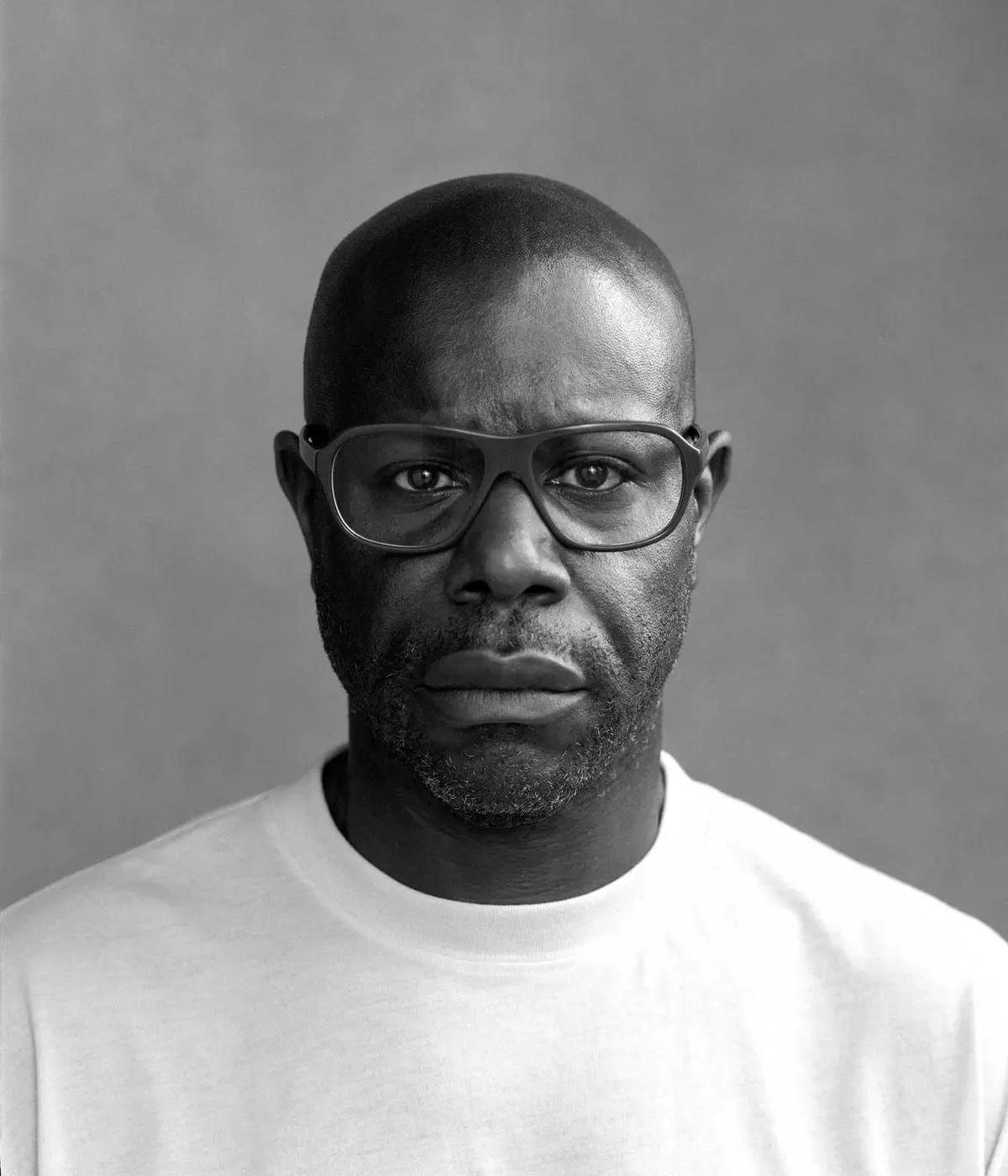

Steve McQueen, Bass, à la Dia Beacon. Photo : Randy Gibson. Courtesy de Dia Art Foundation

Des caissons lumineux fixés au plafond baignent l’espace de couleurs pures et saturées qui, pendant près d’une demi-heure, passent presque imperceptiblement par l’ensemble du spectre chromatique. Pourquoi toutes ces couleurs ?

La couleur devait embrasser, englober, encapsuler tout ce qui se trouvait dans cet environnement. Mais aussi susciter la réflexion des individus, quels qu’ils soient, dans ce contexte. Je voulais simplement voir ce cycle, mais c’est presque comme si les choses se produisaient sans que l’on s’en rende compte. Tout d’un coup, vous êtes dans le rouge, puis dans le jaune : la lumière se déplace si lentement que vous ne pouvez pas vraiment voir ce qui se passe.

L’autre composante de Bass est un paysage sonore spécialement commandé et réalisé sur place par un groupe multigénérationnel de musiciens jouant tous de la basse. Ils sont dirigés par Marcus Miller, qui a été bassiste pour Miles Davis, ainsi que par Aston Barrett Jr du groupe The Wailers, Mamadou Kouyaté du Mali jouant de la basse ngoni, Meshell Ndegeocello de la basse électrique, et la jeune musicienne Laura-Simone Martin de la contrebasse verticale. Comment cela a-t-il fonctionné ? Jouaient-ils tous en même temps dans l’espace ? Le morceau a-t-il été répété ou improvisé ?

Il a été totalement improvisé. Marcus et moi avions parlé à l’avance de la musique et de ce que je voulais. Mais ces musiciens n’avaient jamais travaillé ensemble auparavant. Le jour où nous avons commencé à enregistrer dans le sous-sol de la Dia Beacon, j’ai eu une conversation avec eux, puis ils ont commencé à jouer, c’est tout. Tout s’est passé en deux jours. Nous envisagions d’aller ensuite dans un studio d’enregistrement et de continuer, mais ce qui se passait dans cet environnement ne pourrait jamais être recréé dans un studio. C’était extraordinaire. On pourrait croire que c’est écrit, mais tout est improvisé.

Pourquoi avez-vous utilisé exclusivement différentes formes de basse ?

D’habitude, la basse est à l’arrière-plan, elle maintient les choses ensemble ; je voulais la mettre au premier plan. Je me souviens avoir eu cette conversation avec Quincy Jones lorsque j’ai fait [la série de concerts de cinq soirs, NDLR] Soundtrack of America avec lui au Shed à New York. Il m’a dit que la basse électrique avait changé la musique, et j’adore cette idée. Le son de la basse agit sur votre psyché, votre corps, il fait vibrer votre cage thoracique. C’est la base de la musique noire. Elle a donc nourri ce besoin viscéral. C’est une transformation, une transcendance.

Vous avez parlé de ce travail dans le contexte de l’appel de l’historien et théoricien social Paul Gilroy à la création de « nouveaux chronotopes », de nouvelles configurations du temps et de l’espace, et du rôle qu’ils jouent dans la formation de l’Atlantique noir. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet.

Pour moi, il s’agissait d’être dans cet état de limbes. L’espace entre les passages : cet état particulier de non-arrivée et de départ, et ce que c’est. Les bassistes sont tous originaires de différents aspects ou lieux de la diaspora – d’Afrique, d’Amérique, des Caraïbes – et ils se réunissent ici pour étudier, interpréter ou simplement ressentir cette idée d’être dans ce lieu ou ce non-lieu, quel que soit le nom qu’on lui donne.

D’une certaine manière, les joueurs eux-mêmes incarnent l’Atlantique noire, cette culture transnationale qui transcende et fusionne des nationalités et des ethnies spécifiques pour créer quelque chose de nouveau.

Absolument. Il y a une fluidité. Il s’agit du passé, du présent et de l’avenir. Nos vies actuelles sont marquées par une certaine forme de flux et de déstabilisation. Avec ce travail, en revenant sur certains points, j’ai voulu savoir où nous en sommes et jusqu’où nous sommes allés.

Pourtant, la violence physique d’être enlevé de force de chez soi, puis jeté dans le ventre d’un navire, semble toujours être le point de départ de cette pièce.

Oui, mais il s’agit toujours de l’esprit. Je suis un survivant ; j’en suis la preuve. Les Noirs sont des êtres postapocalyptiques. Et parce que nous sommes totalement dévastés, totalement déplacés, d’une certaine manière, cela signifie que nous sommes totalement nouveaux. Nous avons dû inventer – littéralement – notre propre langage grâce à l’immédiateté du son et de la musique. Nous avons pris des choses qui avaient été jetées et nous en avons fait une langue, la musique. À Trinidad, ce sont les tambours d’huile et les steel pans, dans le South Bronx, c’est le hip-hop – qui a ses racines en Jamaïque – et ainsi de suite. Par le son, nous avons inventé notre propre langage, nous avons jeté les bases de la musique populaire. Nous sommes un peuple postapocalyptique, et c’est le point de départ – ce vide, et ensuite le besoin d’inventer, de réinventer.

« Steve McQueen : Bass », 12 mai 2024-avril 2025, Dia Beacon, Beacon

« Steve McQueen », 20 septembre 2024-janvier 2025, Dia Chelsea, New York