Dès son ouverture en 1977, le Centre Pompidou, à Paris, s’est intéressé à l’œuvre de Constantin Brancusi. Mais cette exposition est la plus importante organisée depuis près de trente ans. Y sont en effet réunis 120 sculptures ainsi que de nombreux dessins, photographies et films signés de l’artiste roumain, naturalisé français en 1952. Dans l’esprit du public, Constantin Brancusi est précédé de sa légende. Celle d’un génie du genre bourru ayant créé dans la solitude de son atelier une œuvre séduisante et poétique, à l’exemple de l’emblématique Muse endormie (1910). Cette légende, comme toutes les légendes, est diablement réductrice, circonscrivant son objet par quelques anecdotes. Pour restituer la complexité de l’artiste et de sa production, sa vitalité aussi, la commissaire de la manifestation, Ariane Coulondre, a imaginé un parcours essentiellement thématique avec pour fil rouge la triple révolution que le sculpteur contribue à instaurer : l’abandon du modelage traditionnel pour la taille directe, l’invention de formes simples d’inspiration archaïque et, enfin, le déploiement de l’œuvre dans l’espace.

« AUX SOURCES D’UN NOUVEAU LANGAGE »

Né en 1876 à Hobita, un village du sud-ouest de la Roumanie, Constantin Brancusi quitte le domicile familial à l’âge de 11 ans. Après plusieurs années d’errance, il entre à l’école des arts et métiers de Craiova avant de fréquenter l’École des beaux-arts de Bucarest. Il traverse ensuite l’Europe à pied pour rejoindre Paris. À un passage aux Beaux-Arts succède un détour en 1907 par l’atelier d’Auguste Rodin. Au contact du maître et de ses praticiens, il éprouve une grande curiosité pour le fragment et la taille directe. La même année, il délaisse le modelage, étape jugée capitale depuis la Renaissance, pour réaliser sa première sculpture creusée directement dans la matière. Petit à petit, il élabore un vocabulaire de formes nouvelles, inspiré tant par l’art antique que par les recherches modernes. Cette capacité à synthétiser des registres d’apparence contradictoire se retrouve dans d’autres champs de sa pratique : il combine des formes féminines et masculines, allie des matériaux rustiques et nobles, associe la ressemblance à l’idéalisation, et, par-dessus tout, refuse la hiérarchie des valeurs entre majeur et mineur. À sa mort en 1957, il lègue à l’État français le contenu de son magnifique atelier, conçu comme une œuvre d’art totale, et dont le Centre Pompidou accueille une reconstitution (actuellement fermée au public). Le travail de Constantin Brancusi sur la fragmentation, la répétition et le statut du socle, qu’il intègre pleinement à la sculpture, deviendra une des sources de l’art minimal et conceptuel.

Le début de l’exposition fait montre d’une dramaturgie assumée pour suggérer le choc dont témoignent les contemporains du sculpteur à l’entrée de son atelier, sis impasse Ronsin, dans le 15e arrondissement de Paris, d’une luminosité éclatante. On pénètre par un couloir sombre, dans lequel sont présentés Le Coq (1935) et des photographies du lieu. Ce couloir mène à une vaste salle à la clarté théâtralisée. Trois Grand Coq en plâtre, aux formes découpées et à la matière brute, s’élèvent, on ne sait comment, vers le plafond. Derrière ces statues repose la fameuse Muse qui concentre la lumière par d’autres moyens, ceux d’un bronze si poli qu’il brille comme de l’or. Au terme de ce prologue aux effets étudiés, le parcours peut vraiment commencer. Avec un ensemble de sculptures et de dessins (« Aux sources d’un nouveau langage »), la commissaire décortique les principales influences subies par le jeune apprenti : l’influence d’Auguste Rodin sur le fragment, des créations alors jugées « primitives » de Paul Gauguin, des recherches cubistes d’André Derain, autant que l’influence de l’antiquité cycladique et grecque. En quelques années, le style de Constantin Brancusi s’épure, comme le révèle la vitrine consacrée à la série des Têtes d’enfant (à partir de 1906).

Vue de l’exposition « Brancusi », Centre Pompidou, Paris, 2024. © Centre Pompidou

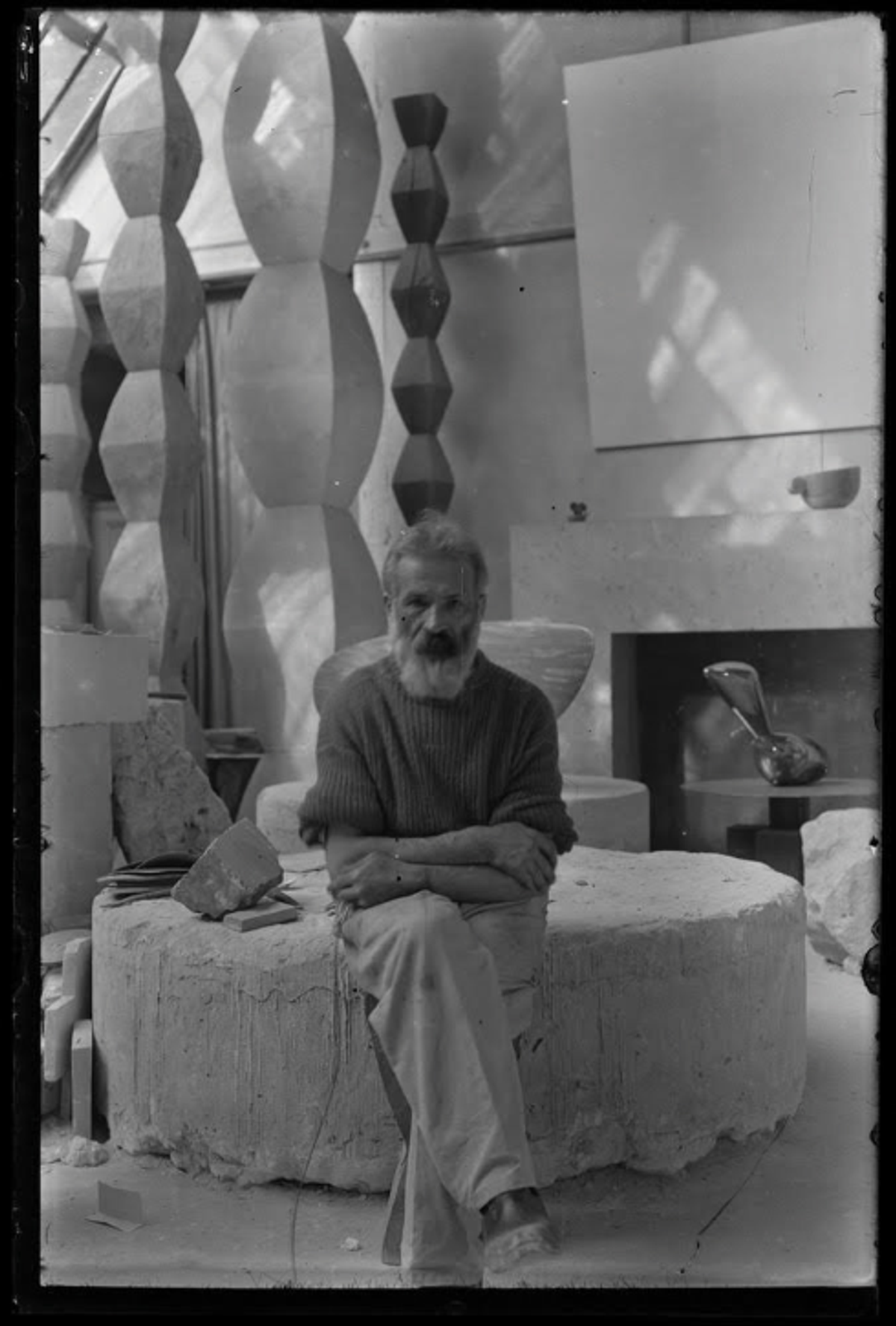

Face à une sélection d’archives de l’artiste (« Ligne de vie »), acquises par le musée national d’Art moderne en 2001 et qui soulignent l’intensité de son existence parisienne, un grand îlot évoque l’atelier. Il s’agit d’un des moments forts de la manifestation tant l’homme a fait de ce lieu son univers – « Entrer dans l’atelier de Brancusi, c’est pénétrer dans un autre monde », rapporte le photographe Man Ray. Il abat les cloisons, blanchit les murs à la chaux, conçoit le mobilier (merveilleux tabourets, encadrement de porte et fauteuil, façonnés en souvenir de l’art populaire roumain, sont parmi les plus beaux objets présentés). L’atelier est un lieu de vie et de création, bien sûr, mais aussi un lieu d’exposition. L’artiste, méfiant à l’égard des circuits marchands, dispose savamment ses sculptures pour les montrer aux amis et aux collectionneurs.

« QUÊTE D’ABSOLU »

Les salles suivantes adoptent tantôt une approche iconographique (« Féminin et masculin », « Des portraits ? », « L’envol », « L’animal »), tantôt une approche esthétique. Ainsi, avec les motifs de l’androgynie (Princesse X, 1915-1916), du portrait (Portrait de Nancy Cunard [Jeune fille sophistiquée], 1928) ou de la bête (Le Crocodile, 1924), Constantin Brancusi prouve son désir de simplification tout en posant sur le « réel » un regard singulièrement attentif. L’ambiguïté sexuelle d’un corps, un œil en amande, l’élan d’un oiseau vers le ciel ou celui d’un phoque hors de l’eau montrent également la modernité de ses réponses à la plasticité des formes, au problème de la ressemblance, au réalisme. Mais ce sont les sections dans lesquelles Ariane Coulondre pose des questions d’ordre esthétique qui captivent le spectateur. La salle sur l’usage révolutionnaire que fait le sculpteur du socle (« Lisse et brut ») est remarquable. Refusant celui-ci comme moyen de distinction de l’œuvre, Constantin Brancusi taille de multiples blocs de pierre (calcaire, onyx, marbre) et de bois, utilise des miroirs ou des disques en bronze, autant d’éléments qu’il combine pour mieux effacer les frontières entre la sculpture et son support. Jusqu’à faire de certains de ces socles des œuvres indépendantes : « Il ne faut pas respecter mes sculptures, explique-t-il. Il faut les aimer et jouer avec elles. » Des recherches si stimulantes qu’elles connaîtront de nombreux développements dans l’art de la fin du XXe siècle. De même, la section « Reflets et mouvements » relate le travail de l’artiste sur le pouvoir de la lumière qui métamorphose la forme et l’espace, recherches contemporaines des sculptures cinétiques de László Moholy-Nagy et d’Alexander Calder. Ainsi, dans un court métrage réalisé vers 1936, le sculpteur filme Léda (1926), un bronze poli. Sur un disque de métal pourvu d’un roulement à billes activé par un petit moteur de gramophone, elle tourne. L’image de cette femme, séduite selon le mythe grec par un Zeus changé en cygne, non seulement tourne sur elle-même, mais surtout, éclairée avec subtilité, projette autour d’elle une multitude de reflets avant de se parer d’ombres. Un autre film, dans l’ultime salle de l’exposition, produit un effet hypnotique comparable : il montre La Colonne sans fin (1936-1937), rare pièce monumentale du corpus de l’artiste, qui, par l’enchaînement des plans, s’élève éternellement dans les airs. « Dans son rapport au fini et à l’infini, l’art de Brancusi s’inscrit dans une quête d’absolu », conclut Ariane Coulondre dans les pages du catalogue*1.

-

*1 Ariane Coulondre (dir.), Brancusi, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2024, 320 pages, 45 euros.

-

« Brancusi », 27 mars-1er juillet 2024, Centre Pompidou, place Georges-Pompidou, 75004 Paris.