Icône féministe, elle a été la première femme à représenter les états-Unis à la Biennale de Venise en 1990. De ses premières affiches collées sur les murs de New York à la fin des années 1970 à ses dernières installations à grande échelle en panneaux lumineux LED à diodes – des dispositifs sculpturaux à la rigueur géométrique minimale où défilent poèmes et autres textes percutants –, Jenny Holzer n’a cessé d’évoquer le sexe, la mort, la guerre, militant pour les droits de l’homme, la justice sociale, l’égalité des genres.

Comment considérez-vous aujourd’hui les affiches simples de vos débuts, « Truismes » et « Essais inflammatoires », qui côtoient dans cette rétrospective vos dernières œuvres, spectaculaires ?

À mes yeux, ce sont des pièces fondamentales, créées à un moment de ma vie où je ne savais pas ce que j’allais devenir. Avec les aphorismes de la série Truismes (1977-1979), en tout 250 déclarations composées d’une unique phrase, j’ai réalisé que je pouvais peut-être apporter quelque chose aux gens. J’envisageais alors de suivre un cursus universitaire pour devenir avocate. Mais j’ai compris que je ne serais jamais une grande avocate – et personne n’a besoin d’une mauvaise avocate! Je me suis mise à écrire ces phrases sans point de vue précis, puis ai eu l’idée de les présenter dans l’espace public, dans les rues de Manhattan. Ce geste marque le début de ma carrière d’artiste.

Imaginiez-vous devenir l’artiste que vous êtes aujourd’hui, célébrée dans les musées ?

Absolument pas ! Je n’imaginais même pas faire carrière. Je ne me considérais pas comme une artiste. Je m’identifiais à ces gens tout à fait « normaux » qui prennent la parole au coin d’une rue ou d’un parc. Dan Graham m’a repérée et présentée à un commissaire d’exposition fantastique, Kasper König. C’est de cette manière que je me suis déclarée artiste, lorsque j’ai été exposée pour la première fois en Europe, puis aux états-Unis. Donc, merci Dan !

Quels autres artistes avez-vous rencontrés en arrivant à New York ?

C’était l’époque de l’art minimaliste et conceptuel, les collectionneurs avaient du mal à s’y intéresser, du moins au début ; le marché de l’art n’était pas très dynamique. Un groupe d’artistes plus ou moins de mon âge a commencé à développer des projets collectifs en public. Il y avait des espaces libres, le marché de l’immobilier traversait aussi une période difficile à Manhattan. J’appartenais à un collectif assez radical, « Collaborative Projects ». En 1979 et 1980, j’ai participé au « Manifesto Show », une exposition avec Coleen Fitzgibbon, un cinéaste expérimental, puis il y a eu le « Time Square Show ». C’était conceptuel, engagé, critique, provocant. Nous avions moins de 30 ans, nous étions passionnés.

Le texte est omniprésent dans vos œuvres, de ces premières affiches aux mots défilant sur vos installations LED monumentales. Avez-vous envisagé d’être écrivain ?

Je pense être assez réaliste en disant que j’estime ne pas avoir un talent particulier d’écrivain. Peut-être plus jeune, étudiante, étais-je plus optimiste sur mes chances. Mais même en travaillant beaucoup, je parviens à être lisible, rien de plus. C’est pour cette raison que j’ai été tellement heureuse et soulagée lorsqu’un ami m’a initiée à la poésie. Je suis un éditeur amateur, apte à collecter des écrits et à les présenter. Mes compétences relèvent du domaine visuel.

Quelle différence y a-t-il, à vos yeux, entre un texte imprimé et exposé sur les murs, gravé sur des objets, défilant sur des panneaux lumineux ou encore projeté à grande échelle, comme c’est le cas, de nuit, sur les façades du musée ?

À l’évidence, cela ne se résume pas à « The medium is the message » [« Le médium est le message »]. Le support a une incidence sur le contenu. J’essaie de montrer les différentes possibilités qu’offrent les textes. De ce point de vue, les Truismes sont particulièrement adaptables, peu importe où ils se trouvent. Les mots gravés sur des tombes revêtent, au contraire, une certaine dignité, c’est la raison pour laquelle la pierre de granit s’est imposée. Dans les installations lumineuses, les mots qui défilent sont visuellement très présents, mais ils ne s’inscrivent pas dans la mémoire. Ils ne font que passer, ce qui me semble une assez bonne métaphore de l’existence. Il en va de même pour les projections en extérieur. Les textes attirent le regard, plus encore la nuit : les gens s’arrêtent pour les lire tranquillement.

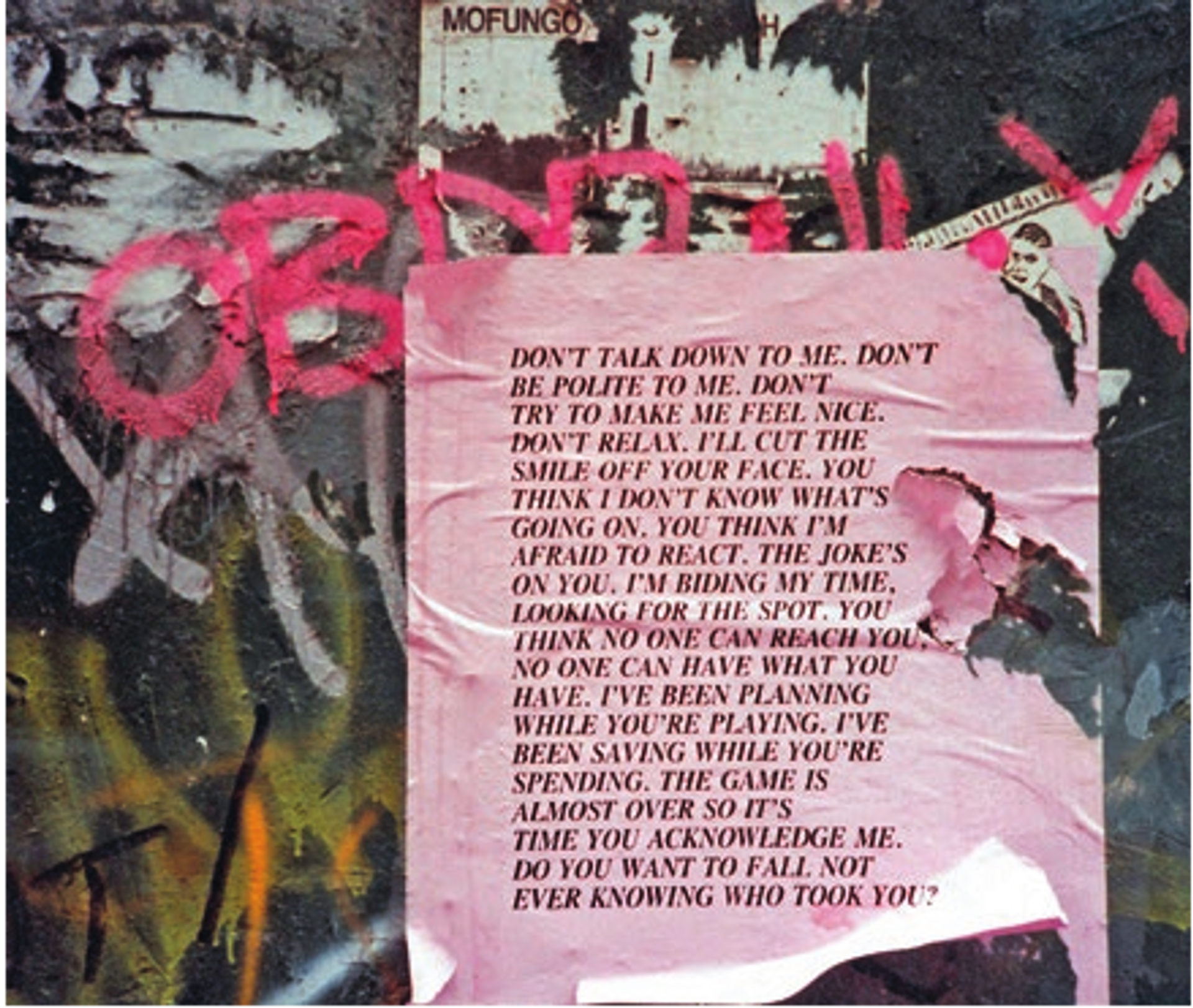

Jenny Holzer, extrait d’Inflammatory Essays (Essais inflammatoires, 1979-1982), 1983. © Jenny Holzer.

Quels auteurs ont nourri votre paysage mental ?

Cela remonte assez loin dans le temps. Enfant, je lisais beaucoup. La lecture a été pour moi fondatrice. Récemment, j’ai été obsédée, c’est le mot, par les écrits d’Anna Swirszczynska, une magnifique poétesse polonaise, en particulier par son livre Building the Barricade [1974], dans lequel elle raconte son expérience de résistante lors de l’insurrection de Varsovie. J’ai aussi été très touchée par ses poèmes sur l’amour et le sexe. Ce n’est pas une femme ambivalente quant à son corps ! Elle m’impressionne énormément. Il est intéressant de savoir que son père était peintre. Je présume que c’est l’une des raisons pour lesquelles ses poèmes sont si visuels. Elle a vu, elle savait, elle raconte. J’admire aussi Patti Smith pour sa force, son talent, et suis heureuse qu’elle soit encore en vie ! Lorsque vous lisez Just Kids [2010], vous comprenez que la vie n’est jamais toute noire ni toute blanche.

Comment sélectionnez-vous les textes utilisés dans vos œuvres ?

Ma connaissance étant forcément limitée, je fais toujours appel à des spécialistes, comme lorsque je choisis de projeter sur les façades du musée à Bilbao des poèmes en espagnol ou en basque. J’y ai ajouté des textes d’auteurs et de poètes que je connais, auxquels je suis sensible. Nous lisons les poèmes un par un, puis les agençons au mieux. Ce n’est pas tant ce que dit un seul poème qui importe que la façon dont ils fonctionnent ensemble, les uns à côté des autres ou à la suite des autres. Les textes projetés sur la pyramide du Louvre, à Paris (en 2001), évoquaient l’utopie, la démocratie, mais aussi le viol, la dystopie.

La révolte, la violence qui s’exprimaient dans vos premières œuvres vous habitent-elles toujours?

J’ai évolué, mais la dystopie, c’est le monde dans lequel nous vivons. Cela ne me réjouit pas. Le réchauffement climatique va contraindre des centaines de millions de gens à se déplacer sur la planète, avec des migrants qui souffrent, des conséquences politiques, des conflits. Les nationalistes, les politiciens racistes prennent partout le pouvoir. Nous ne traversons pas un bon moment.

Vous avez, par le passé, évoqué votre enfance – victime de violences sexuelles au sein de votre propre famille. Ce vécu traumatique a-t-il eu une incidence sur ce que vous êtes devenue, sur vos engagements ?

Je ne suis pas parvenue à m’en débarrasser, mais je l’ai utilisé dans mon travail. Cela a consisté pour moi à en être consciente et à en faire quelque chose. Se contenter de le savoir n’a aucun intérêt, ce n’est pas un endroit où on a envie de vivre. Cette expérience a eu une influence, elle a contribué à faire ce que je suis aujourd’hui. Je ne me suis pas tuée, mais ma tension artérielle est astronomique ! Un peu de tendresse au début peut aider, et ensuite aussi. Je suis toujours un peu alarmiste. Lorsque ma fille est née, il m’a fallu quelques années pour réussir à lui apporter cette tendresse dont elle avait besoin, être là où j’aurais dû être dès le début. Mais aujourd’hui, elle n’est pas aussi inquiète que je peux l’être, c’est une petite victoire !

Quel regard portez-vous sur cette rétrospective qui couvre quarante ans de votre travail?

Je vais vous faire une confidence. En arrivant ici pour la première fois, j’ai aperçu mon nom partout et je me suis sentie très embarrassée, même si c’est flatteur de réaliser que des gens veulent montrer ce que j’ai fait ! J’étais là lors de l’ouverture du musée, il y a plus de vingt ans, j’ai même eu le privilège de le voir en construction, avec juste la structure apparente. Frank Gehry l’avait imaginé, mais personne n’avait encore découvert cette incroyable architecture. Ceci dit, réaliser une pièce ici était un vrai challenge [son Installation pour Bilbao est permanente dans le musée depuis son ouverture en 1997]. J’ai un sens de l’espace assez juste, mais je pense surtout en termes de lignes droites, d’angles. Mon travail comme ma personnalité sont plutôt rigides… J’étais déstabilisée par les courbes du bâtiment. Il reste un écrin splendide. J’avais été très impressionnée par l’exposition Giacometti. Mais de tous les musées que je connais, le Prado est mon préféré. J’y vais chaque fois que je suis à Madrid. Il n’est pas trop grand, c’est tout simplement le meilleur.

Lorsque vous avez commencé, le monde de l’art était très différent de ce qu’il est devenu. Comment le voyez-vous aujourd’hui ?

Je ne sors jamais, je passe mon temps à travailler, c’est un monde que je ne fréquente pas. Mais si l’on veut voir le bon côté des choses, c’est bien que des artistes puissent vivre de leur œuvre. Ce n’est pas toujours fantastique de ne pas avoir d’argent et de devoir cumuler les petits boulots sans pouvoir se concentrer sur son travail. Le mauvais côté, c’est qu’il devient difficile dans ce contexte de concevoir des œuvres destinées à être montrées dans la rue, comme j’ai pu le faire, sans arrière-pensée commerciale.

Pour autant, l’exposition de toutes ces affiches au Guggenheim de Bilbao prouve qu’elles peuvent durer dans le temps, bien qu’initialement conçues pour être éphémères. Regrettez-vous cette période ?

Nous continuons à travailler en public. L’an passé, nous avons repris ce que nous avions commencé pour les élections présidentielles américaines, en sensibilisant les gens sur le vote, sur les conséquences de leur choix, à travers un projet intitulé « Vote Your Future ». Nous disposons de camions géants dotés d’un panneau électronique sur le côté, habituellement utilisé pour la publicité. Nous en changeons le message. Après la fusillade à Portland [février 2018], nous avons fait défiler un texte en faveur de la non-violence et contre l’usage des armes. Nous sommes allés en Floride, à Chicago, Los Angeles, New York… partout où cela s’était aussi produit. C’est une forme de retour dans les rues. En décembre dernier, nous avons également effectué une action avec des textes d’auteurs, dont certains sont morts du sida. Mettre les messages en face des gens est un moyen efficace de marquer les esprits. C’est anonyme, mais nous le faisons. Les gens ne savent pas forcément ce qui se passe dans le monde de l’art, et c’est très bien ainsi. Recourir aux techniques de la publicité et des médias pour communiquer, lutter contre une idéologie, permet un fort impact visuel. J’observe attentivement les réactions.

Jenny Holzer, All Fall (Tous tombent), 2012 (détail), 5 panneaux à LED à diodes bleues, vertes, rouges et jaunes ; texte : documents du gouvernement américain. © Jenny Holzer

Comment travaillez-vous ?

Je me repose sur un grand nombre d’experts extérieurs à mon atelier, qu’il s’agisse d’artistes, d’historiens d’art, de photographes, d’écrivains, de poètes… Ils sont des sources constantes d’inspiration. Mes amis poètes me reprochent sans cesse mon manque de culture, c’est très stimulant !

Plusieurs artistes américaines majeures ont été redécouvertes ces dernières années, à l’exemple de Carolee Schneemann, récemment disparue, qui a reçu le Lion d’or à la Biennale de Venise en 2017, ou encore Nancy Spero. Votre propre collection, exposée dans une salle du musée, compte plusieurs œuvres de Louise Bourgeois, que vous avez connue. Vous sentez-vous proche de ces femmes ?

Ce sont des femmes formidables. Je suis extrêmement heureuse d’avoir connu Louise Bourgeois et Nancy Spero, que j’allais voir dans son atelier. Elle a été très courageuse les dernières années : tandis que son corps lâchait, elle continuait à travailler. Jeune, quand j’ai découvert la peintre française Rosa Bonheur, j’ai tout de suite été fascinée. Imaginez, elle possédait une lionne et, à son époque [milieu du XIXe siècle], portait des pantalons et fumait des cigarettes ! Elle a été mon premier modèle, et pas le plus mauvais ! Dans les bars du fin fond de l’Ohio, où je vivais alors, il y avait des reproductions de son célèbre tableau Le Marché aux chevaux. C’était comme boire dans Rosa Bonheur !

Vous avez travaillé avec des ONG. Dans quel contexte ?

Lorsque les États-Unis se sont engagés dans la guerre en Irak, je me suis interrogée sur les raisons de ce conflit. J’ai demandé à consulter les archives – des documents déclassifiés depuis –, à partir desquelles j’ai réalisé une série d’œuvres. Pour recueillir des informations, je me suis aussi rapprochée d’organisations telles que Save the Children, Human Rights Watch, Amnesty International… C’est une forme d’engagement symbolique. Je ne vais pas sur le terrain, dans les camps de réfugiés, car j’ai peur des gens. Je reste chez moi, en retrait. Je m’exprime à travers mes œuvres.

Vous êtes représentée par l’une des plus puissantes galeries internationales, Hauser & Wirth. Vos œuvres sont visibles dans les foires et atteignent des prix élevés en ventes publiques. Comment conciliez-vous cette cote sur le marché de l’art et vos engagements humanitaires, sociaux, politiques ?

Vivre de son travail permet de continuer à travailler. Et je ferai remarquer que les prix de mes œuvres sont bien inférieurs à ceux de nombre de mes collègues masculins. J’imagine que je devrais m’en réjouir : ainsi, je n’ai pas à m’occuper de l’entretien de plusieurs maisons en ville et tous ces accessoires… Mes amis poètes me maintiennent, je l’espère, dans la bonne direction!

Êtes-vous optimiste quant à l’évolution de la situation des femmes, aux États-Unis notamment, à la suite du mouvement #MeeToo ?

Les femmes ne vont pas retourner à l’âge des cavernes. Elles vont gagner, et Trump va partir, je n’ai aucun doute là-dessus. C’est juste que cela ne se produit pas assez vite !

« Jenny Holzer. L’indescriptible », 22 mars-9 septembre 2019 (commissaire Petra Joos), museo Guggenheim Bilbao, avenida Abandoibarra, 2, 48009 Bilbao, Espagne.