« Où est mon âme? Seulement dans des questions… », entend-on dans la salle la plus reculée de la Punta della Dogana, celle qui pourrait être l’un des cœurs de cette étrange pyramide qui n’en est pas une. Ce sont là des vers d’Etel Adnan, que l’on entend résonner le long des sculptures en céramique de Simone Fattal, sa compagne, à travers la voix de Robert Wilson. Cette salle est à la fois l’épilogue et la matrice de « Luogo e segni », évocation partielle d’une autre exposition qui s’est tenue à la Fondation Yves Saint Laurent, à Marrakech, en 2018, sur une invitation de Mouna Mekouar, commissaire de l’exposition vénitienne avec Martin Bethenod. Trois orientations guident cette promenade à la fois sensible et riche de références historiques : la poésie; la mémoire du lieu, les fantômes et les apparitions; les conversations et les affinités entre des artistes qui se sont choisi des familles. Toutes les œuvres sont accrochées dans un dialogue étroit avec cet étrange bateau entouré d’eau, ouvert sur les canaux par des baies en demi-lune et bercé par le flux des vagues, du vent et de la lumière qui change au fil du jour.

Un merveilleux kaléidoscope

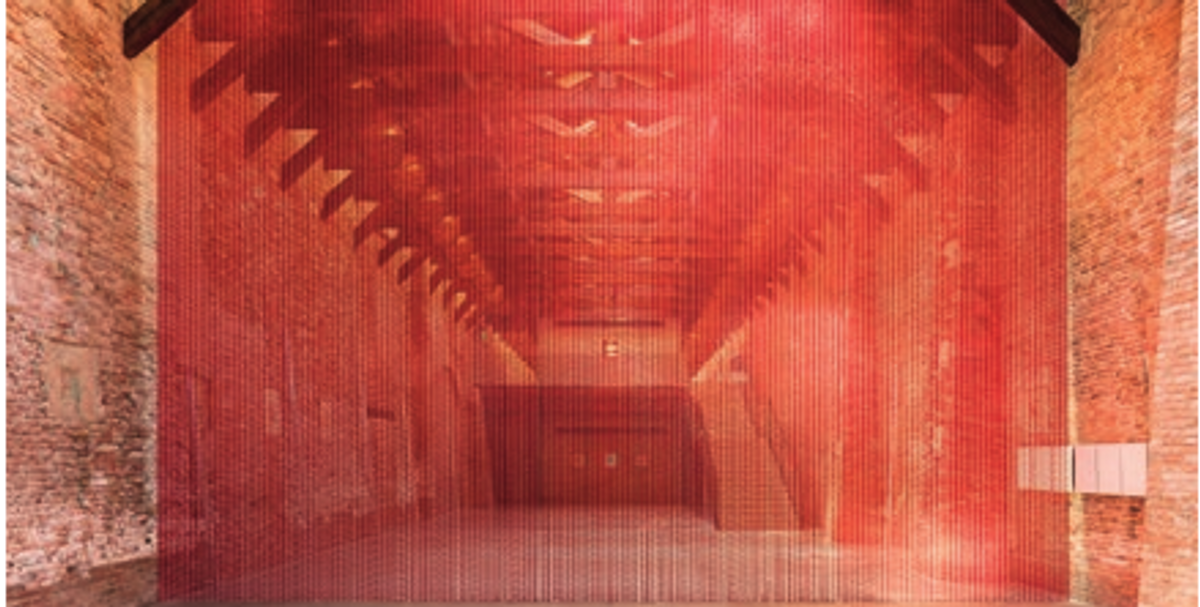

a première salle est comme une réminiscence de l’ouverture du lieu il y a tout juste dix ans, traversée sur toute sa hauteur par le rideau de perles de sang de Felix González-Torres, qui franchit les Seven Days of Bloodworks, une ligne de dessins du même artiste. Ce tressage – une double référence aux expositions « Mapping the Studio » (2009-2011) et « Dancing With Myself » (2018) – a été pensé par l’artiste Roni Horn, ainsi que tout l’espace introductif, scandé par sa propre série White Dickinson, évoquant la poétesse anglaise. Etel Adnan a justement fait reproduire un poème d’Emily Dickinson dans le catalogue, constitué principalement d’images et de textes poétiques pro-posés par chacun des artistes. Au fond, des œuvres de Vija Celmins, de Louise Bourgeois et de Brancusi complètent l’accrochage, issues de la collection Pinault ou de celle de Roni Horn elle-même. Après cette première salle qui est à elle seule un merveilleux kaléidoscope, chaque espace se déplie tels ces papiers japonais que le jeune Marcel Proust trempait dans l’eau avant de les regarder se transformer comme par magie.

Toutes les œuvres sont accrochées dans un dialogue étroit avec cet étrange bateau entouré d’eau, bercé par le flux des vagues, du vent et de la lumière qui change au fil du jour.

Au fil du parcours, beaucoup d’œuvres dialoguent avec l’histoire de l’art : les brocards de la peinture vénitienne, visibles quelques pas plus loin dans les salles de l’Academia, semblent se refléter dans les toiles miroitantes de Rudolf Stingel, dans les paillettes d’Ann Veronica Janssens et dans le lustre de Cerith Wyn Evans qui résonne des chants d’oiseau de son jardin. L’esprit de fête de la ville au moment du Carnaval retentit ici et là, par exemple dans le rideau d’or de Wu Tsang, qui flotte au vent lorsque le temps le permet et que seuls pourront voir ceux qui grimpent au sommet du Torrino, la tourelle qui domine la Punta della Dogana. D’autres travaux font délicatement écho au bâtiment : ainsi des œuvres de Rebecca Quaytman accrochées sur deux murs en forme de livres ouverts, chacune disposée dans des clins d’œil avec La Fortune sur le toit de l’édifice (que l’on aperçoit justement par un vasistas), avec le dessin des briques tout autour de la pièce, ou simplement avec les angles de ce dispositif lui aussi kaléidoscopique. Ces dialogues entre les uns et les autres, Mouna Mekouar et Martin Bethenod les ont construits de façon savante et intuitive, au gré des hasards et du destin – Rebecca Quaytman, notamment, leur a confié que sa propre mère, la poétesse Susan Howe, s’était elle aussi passion-née pour Emily Dickinson et lui a consacré un livre.

Hicham Berrada, Mesk-Ellil, 2015-2019, Courtesy de l’artiste et kamel mennour Palazzo Grassi

Certains artistes ont eux-mêmes éclairé d’un jour nouveau des œuvres importantes, tel Philippe Parreno qui a construit, autour de sa vidéo Marylin, un petit théâtre jouant avec le temps, la lumière et des tableaux d’Etel Adnan. Le noir venu, après la révélation du stratagème sur lequel reposait toute l’histoire – la chambre d’hôtel où se trouvait l’actrice n’était qu’un décor de cinéma –, la salle s’éclaire et fait surgir un décor en bois blanc et toile derrière lequel on devine la brique de la Dogana. Même le souvenir des gondoliers qui vous revient devant l’une des baies occultées de blanc semble n’être plus qu’une fausse réminiscence en Technicolor. Apparaissent ensuite en pleine lumière, plus réelles que le réel, les toiles du mont Tamalpaïs qu’Etel Adnan peint depuis des années en souvenir des tremblements de la lumière de Californie, où elle a vécu, et que l’on apercevait sur les cimaises dans la pénombre quelques minutes auparavant.

De multiples dialogues

Il y a des amitiés qui sautent aux yeux, comme celle qui lie Tacita Dean et Julie Mehretu, perceptible dans leurs œuvres mêlées sur des murs : des cartes postales peintes pleines d’humour pour l’une et des lithographies abstraites pour l’autre. Il y a les complicités que l’on connaît, entre Philippe Parreno, Anri Sala, que l’on retrouve à quelques salles d’intervalle pour la vidéo1395 Days Without Red (2011), et Dominique Gonzalez-Foerster, de qui on redécouvre la vidéo Intériorisme (1999), large de 30 centimètres à peine, qui est comme un fondu mémoriel de cartes postales de villes du monde, petite icône précieuse sur un immense mur blanc. Il y a aussi des amitiés à travers les âges, par exemple entre des plaques photographiques de Liz Deschenes et des images new-yorkaises de Berenice Abbott, montrées dans un surprenant écho de lumière et de géométrie. Il y a enfin des amours, celui d’Etel Adnan et Simone Fattal, celui de Charbel-joseph H. Boutros et Stéphanie Saadé, qui ont soufflé ensemble dans le même ballon de baudruche blanc.

Certaines œuvres dialoguent avec les éléments de la nature, comme les plaques de céramique recouvertes d’un filet d’eau qui reflète les nuages par Nina Canell, ou les sculptures de vent d’Alessandro Piangiamore. C’est un jeu avec le jour et avec la nuit que propose Hicham Berrada dans une nouvelle version de son œuvre Mesk-ellil, qui inverse le cycle du jour sur des plants de « galant de nuit » pour les faire fleurir au moment où ils se referment habituellement : l’installation change entre le matin et le soir, prenant tour à tour l’allure de sombres monolithes ou de laboratoire d’un savant fou. L’esprit porté par l’odeur du jasmin, plus ou moins forte selon les heures de la journée, les oreilles remplies des oiseaux du jardin de Cerith Wyn Evans, on peut repasser par Garden of Memory, l’installation d’Etel Adnan, Simone Fattal et Bob Wilson, avant de sortir, emporté par la poésie d’Etel Adnan. « We live in an imaginary country… »

« Luogo e segni »,24 mars-15 décembre 2019, Punta della Dogana, Palazzo Grassi, San Samuele 3231, 30124 Venise, Italie, palazzograssi.it