En 1968, Giosetta Fioroni inaugure la manifestation « Il Teatro delle mostre » à la galerie La Tartaruga à Rome avec l’installation performative La Spia Ottica : une actrice y interprète une femme enfermée dans une chambre à coucher que le public observe à travers un judas. À l’image de sa peinture, cette pièce de Giosetta Fioroni met la femme au centre et démonte le regard désirant masculin. À sa suite, d’autres artistes seront marquées par les revendications et les débats féministes, au point de produire une iconographie du féminin jusqu’alors inédite dans un pays profondément patriarcal et à une époque où les hommes dominent la scène artistique institutionnelle.

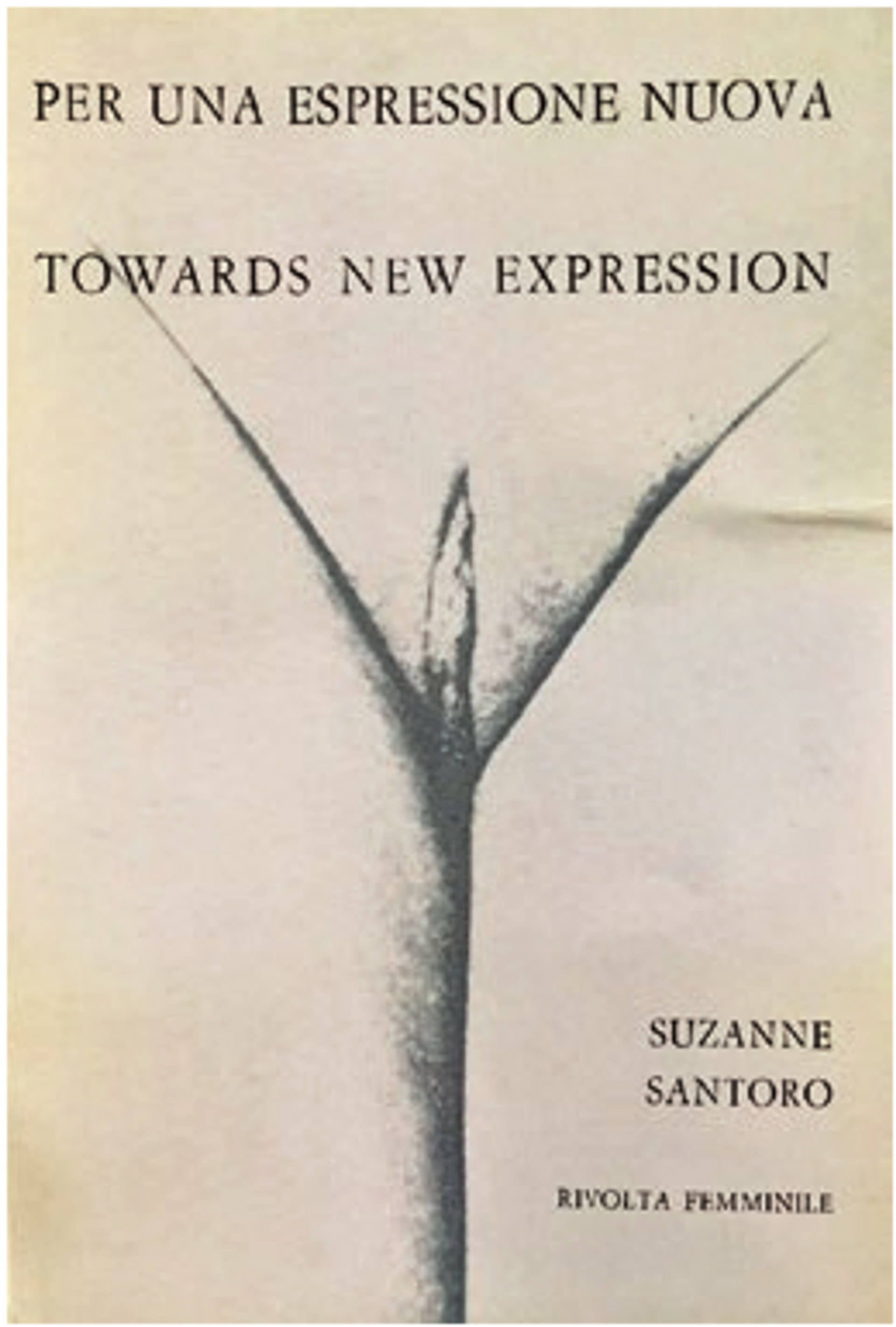

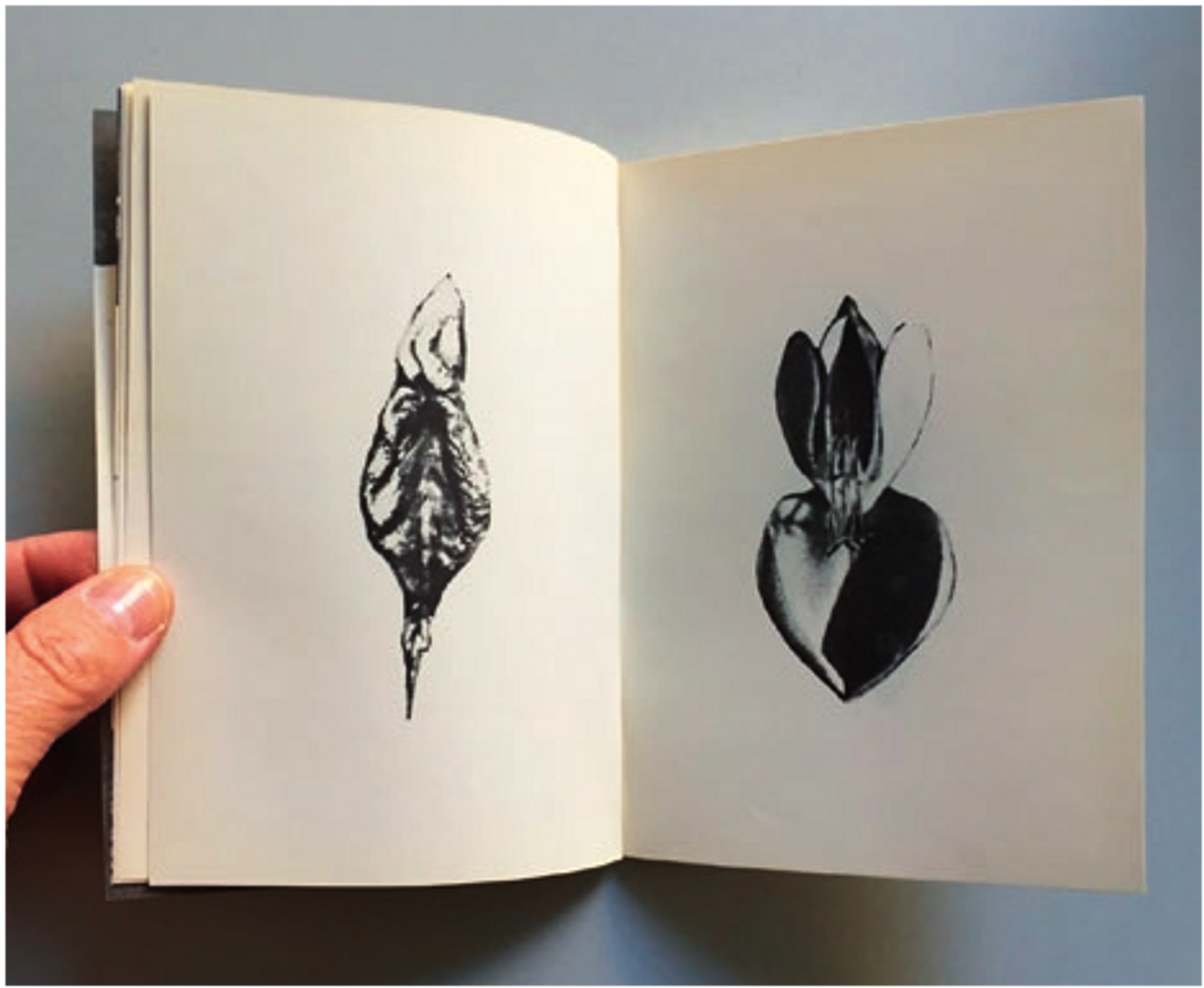

Suzanne Santoro, Per una espressione nuova/Towards New Expression, Rome, éditions Rivolta Femminile, 1974 ; bilingue italien/anglais, 48 p. non numérotées, ill. en noir et blanc D.R.

Sortir d'un patriarcat millénaire

Menée sous la direction de Valérie Da Costa à l’université de Strasbourg, en cotutelle avec Laura Iamurri à l’Università Roma Tre, ma thèse se propose de restituer et d’analyser la scène artistique féminine italienne dans ses rapports avec la seconde vague féministe durant les années 1960 et 1970. Elle s’attache à cerner les médiums privilégiés par ces artistes, ainsi que les codes de représentation qu’elles ont mis en œuvre pour s’exprimer et s’approprier leur identité sexuelle et sociale. Il s’agit de déterminer leur apport en termes plastiques et théoriques mais aussi de genre, tout en mettant au jour les lieux où elles ont exposé et leurs réseaux de diffusion afin d’appréhender la réception de leur travail. Indissociable du contexte féministe italien, cette scène artistique est informée par la pensée de Carla Lonzi, historienne de l’art et fondatrice du groupe Rivolta Femminile, qui déserte le milieu de l’art en 1970 afin de se consacrer à la lutte pour les droits des femmes. Paradoxalement, Carla Lonzi ne prend pas la défense de ces jeunes artistes, désavouant Per una espressione nuova/Towards New Expression (1974), l’ouvrage de Suzanne Santoro axé sur le sexe féminin. La pratique régulière de l’autoconscience dans ce féminisme séparatiste aboutit à des œuvres comme Triplice tenda (1969-1971) de Carla Accardi, formée de trois tentes concentriques en plastique transparent peint de signes roses, qui font écho aux maisons où les femmes se réunissent et parlent de leur sexualité.-Le but est de faire sortir de l’ombre ce que Lea Vergine a appelé « l’autre moitié de l’avant-garde », en révélant les pratiques privées et intimes développées autour de l’identité féminine par ces artistes qui mettent fréquemment en jeu leur propre corps, au moment où le féminisme leur révèle l’aliénation dont elles sont victimes dans un patriarcat millénaire. En effet, à quelques exceptions près, ces artistes se détournent de la peinture – médium dominant d’une culture masculine longtemps imprégnée de la notion héroïque de génie –, elles préfèrent la performance, partant du corps féminin entendu comme espace de résistance mais également de la différence. Corollaire à la performance, la photographie tient une place centrale dans leur démarche, ainsi que la vidéo qui émerge alors. La série de photographies L’Invenzione del femminile, Ruoli (1974) de Marcella Campagnano met l’accent sur les rôles multiples auxquels la femme se conforme, en sondant les stéréotypes de l’épouse, de la mère et de la putain par la réalisation collective de costumes et le travestissement de l’artiste et de ses camarades féministes.

Suzanne Santoro, Per una espressione nuova/Towards New Expression, Rome, éditions Rivolta Femminile, 1974 ; bilingue italien/anglais, 48 p. non numérotées, ill. en noir et blanc D.R.

Entre corps et Langage

Par ailleurs, l’omniprésence du corps va souvent de pair avec un travail sur le langage, influencé par la sémiologie et l’art conceptuel, qui connaît d’intéressants développements dans la poésie visuelle dès le milieu des années 1960. Les collages caustiques de Ketty La Rocca reposent sur la collusion entre image médiatique et langage publicitaire. Bien avant l’arrivée du féminisme, ils dénoncent les injonctions imposées aux femmes par les médias et déconstruisent les modèles de genre, tout en posant un regard critique sur la religion catholique, la discrimination raciale et le colonialisme. Entre corps et langage, une importante activité d’édition de livres d’artistes supplée au manque de diffusion du travail de ces femmes. Ainsi, dans Alfabeta (1975), Cloti Ricciardi dresse le portrait de militantes féministes qui proposent d’abolir une liste de mots liés au pouvoir masculin pour réinventer le langage, tandis que Stephanie Oursler aborde, dans Un album di violenza (1976), le viol et le féminicide. Enfin, le rôle théorique d’Anne-Marie Sauzeau Boetti dans la revue DATA ou celui de Romana Loda comme commissaire d’exposition sont déterminants pour le développement de cette scène. Cette recherche qui s’intègre dans le champ des études de genre vise à réhabiliter et à inscrire dans l’histoire de l’art ces pratiques ignorées et méprisées par les récits critiques.

Les artistes étudiées restent encore peu connues hors d’Italie, quand elles ne sont pas marginales. L’idée est de rendre la parole à des femmes qui ont subi un processus d’invisibilisation et dont le travail pose des questions sur la nature et la construction du féminin – toujours d’actualité.

Professeure d’histoire de l’art moderne et contemporain à l’École municipale d’arts plastiques de Nice, commissaire d’exposition et critique d’art, Catherine Macchi a notamment écrit pour Art présence, Art Press, Galeries Magazine, Blocnotes et Roven. Intitulé de sa thèse : La scène artistique féminine en Italie dans les décennies 1960 et 1970 entre « art féminin » et « art féministe »